相对于古代人,现代人的人生第一支笔应该不是毛笔,而是铅笔。每个人小学四年级之前,一定是拿着铅笔做语文算术题、学习文化知识长大的。但是当我1975年2月中学毕业时,看到寄来的分配通知书上写着“中国铅笔一厂技校”后,竟然呆在那里愣了好几分钟,因为我的理想是分到电表厂或电机厂去学习电子技术,名气好听,况且父亲就是读电机出身,子承父业理所当然,所以对分配结果耿耿于怀:“怎么会把住在杨浦区的我,分到虹口区的工厂(那时候中学毕业分配基本是按照所在区划分)?这铅笔厂到底是做什么的?”大脑一片混沌时,常识也不懂了。

再不情愿也得去报到。当年没有辞职或放弃一说。我无奈拿着通知书,懵懵懂懂走进位于东汉阳路296号中国铅笔一厂大门。幸亏能读个技校适应过渡一下。要不然每天足足8小时体力劳动,再加上路上两个小时,对于一个17岁、刚刚踏上社会的大孩子来讲,确实有点沉重。两年的技校生涯,使我学到了许多在课堂上学不到的东西,车间里的师傅们不仅愿意教你技术,且会时不时给你讲做人的道理。

技校毕业后,我留在中铅一厂,翻两班,不是早班就是中班。早班清晨5点一定得起床,否则肯定要迟到。年轻时睡得沉,拨闹钟又怕吵醒年迈的祖母。父母便肩负起闹钟的功能。一到5点,父母会轻轻叫醒我,很准时,天天不脱班。当年父母已年过半百,白天自己也得上班。如果换了我,行吗?实在不敢拍胸脯保证。我猜想必然是父母一晚上没睡安稳,5点之前就早早硬睁开眼,候着钟点,叫醒儿子,整整坚持了1年之久。在父母生前,我从未问过他们当时是如何做到的。之所以不问,是我想欠父母一辈子,永远记着这笔恩情。虽然报答不了,却十分温暖伴随我终身。

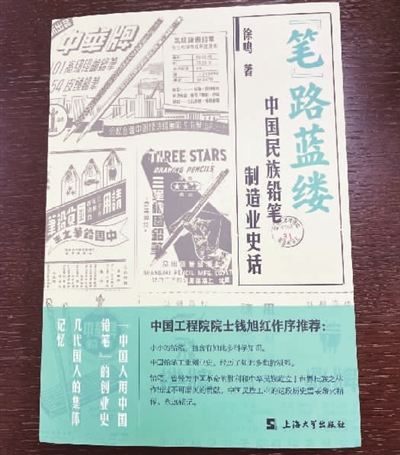

生产一支小小的铅笔,需要经过几十道工序,比常人想象中的要复杂。工序多也就算了,不少工种既脏(石墨)、热(高温炉子)、毒(油漆),且重,我真的都干过,绝不是体验。尽管吃了不少苦头,手臂上至今还留有烫伤的疤痕,收获却很大,更对自己一生中第一个职场生涯有一种莫可名状的感情。详细描写读者可翻阅本书,我都写入其中了。尤其是当我“认识”了吴羹梅——上海滩上大名鼎鼎的“铅笔大王”之后,暗自庆幸当初亏得没有被分配到电表厂去。首先是因为该厂已经不复存在了。其次是我开始对厂史感兴趣,一点一点收集和钻研,结果了解到,中国民族铅笔制造业的起步和成长是非常艰难和曲折的,进而惊奇地发现,中铅一厂乃中国民族铅笔制造业的产房,全国所有的铅笔厂,均是由中铅一厂发散衍生出去的。我自豪地得出结论:中铅一厂是全国唯一一家厂名中有“中国”两字,产品中有“中华”两字的企业。中国不仅早已实现了吴羹梅“中国人用中国铅笔”的初心,而且成为世界铅笔制造大国和出口大国。作为铅笔人,我有责任有义务薪尽火传,将曾经发生过的一段“笔”路蓝缕历史记录下来,为中国民族铅笔制造业和中国制笔协会留下珍贵史料。作为后人,我享受过前人栽树的福荫;作为前人,我也渴望至少种下一棵树,让后人乘凉。

毕竟是需要全方位描写一个行业的发展历史,凭我一个文史爱好者身份,底气显然不够足。所以在动笔之前,我忐忑不安。就像临上战场前大口喝碗壮行酒一般,我虚心求教,请近代史专家指点。正是有了领导们的支持、师傅们的认可、同学们的信任、同事们的热心,才令我下笔犹如神助。虽然“铅笔大王”于20世纪80年代,著有一本《吴羹梅自述》,但时间节点主要集中在1949年之前。通过几番努力,我不仅补充了1949年之前的,并与时俱进,撰写了1949年之后的。

当然,由于我的水平有限,尽管已拼尽全力,还是记录不全面、挖掘不深入、描写不“生花”,最可惜的是哈尔滨、北京、天津等铅笔厂的史料,由于种种原因,未能收入其中。

遗憾归遗憾,不是我王婆卖瓜,自以为写进本书的有关中国民族铅笔制造业的大量往事和史料值得一看。

1116.jpg)