正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,上海电信博物馆与上海电信档案馆联合推出“纪念抗战胜利80周年上海电信史料展”。展览集中呈现多件珍贵文物,从密电码本到日文号簿,从机房钟表到历史画册,背后承载的,都是电信人用生命守护的抗战记忆。

珍贵实物与影像

将往事一一定格

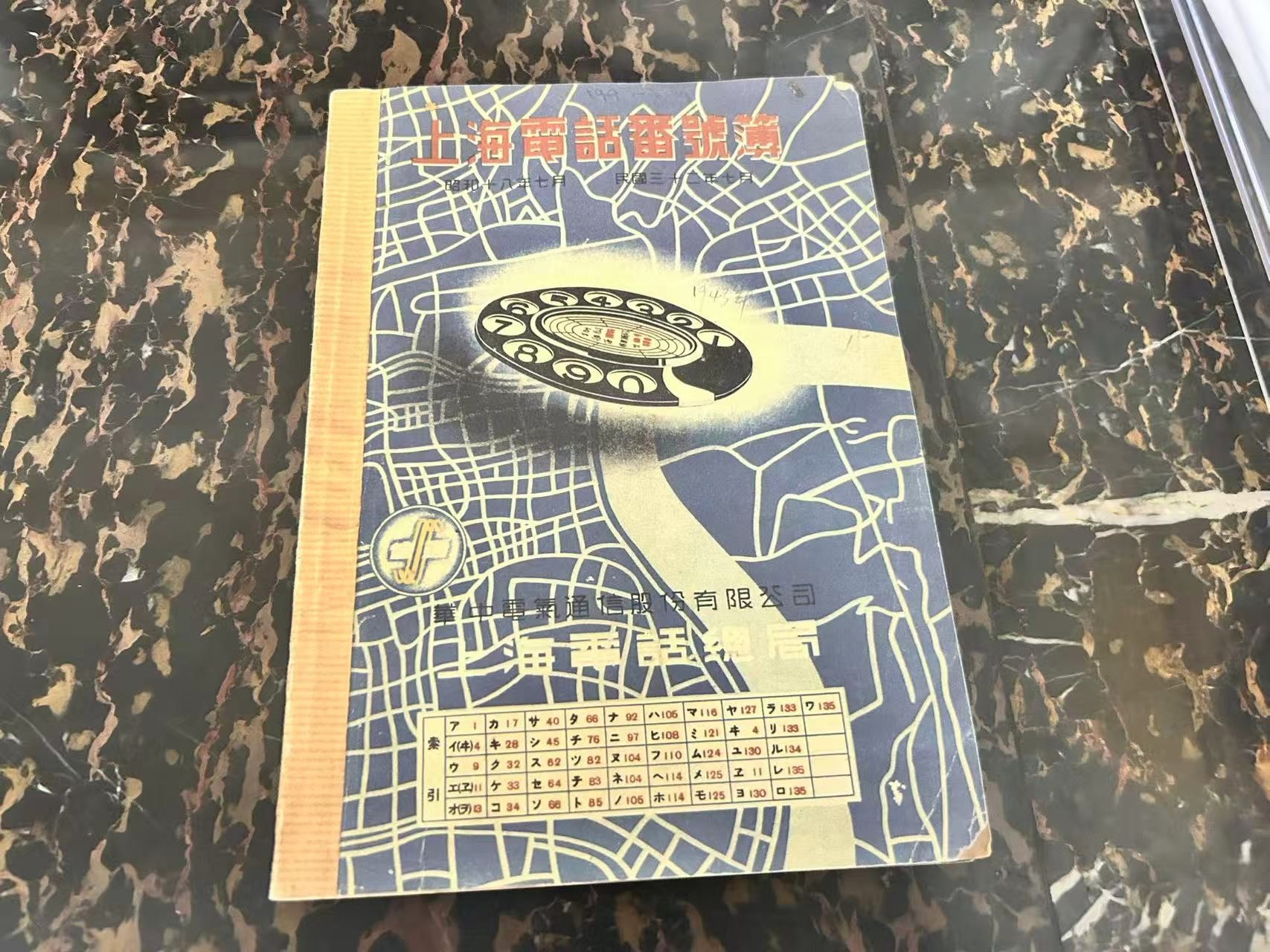

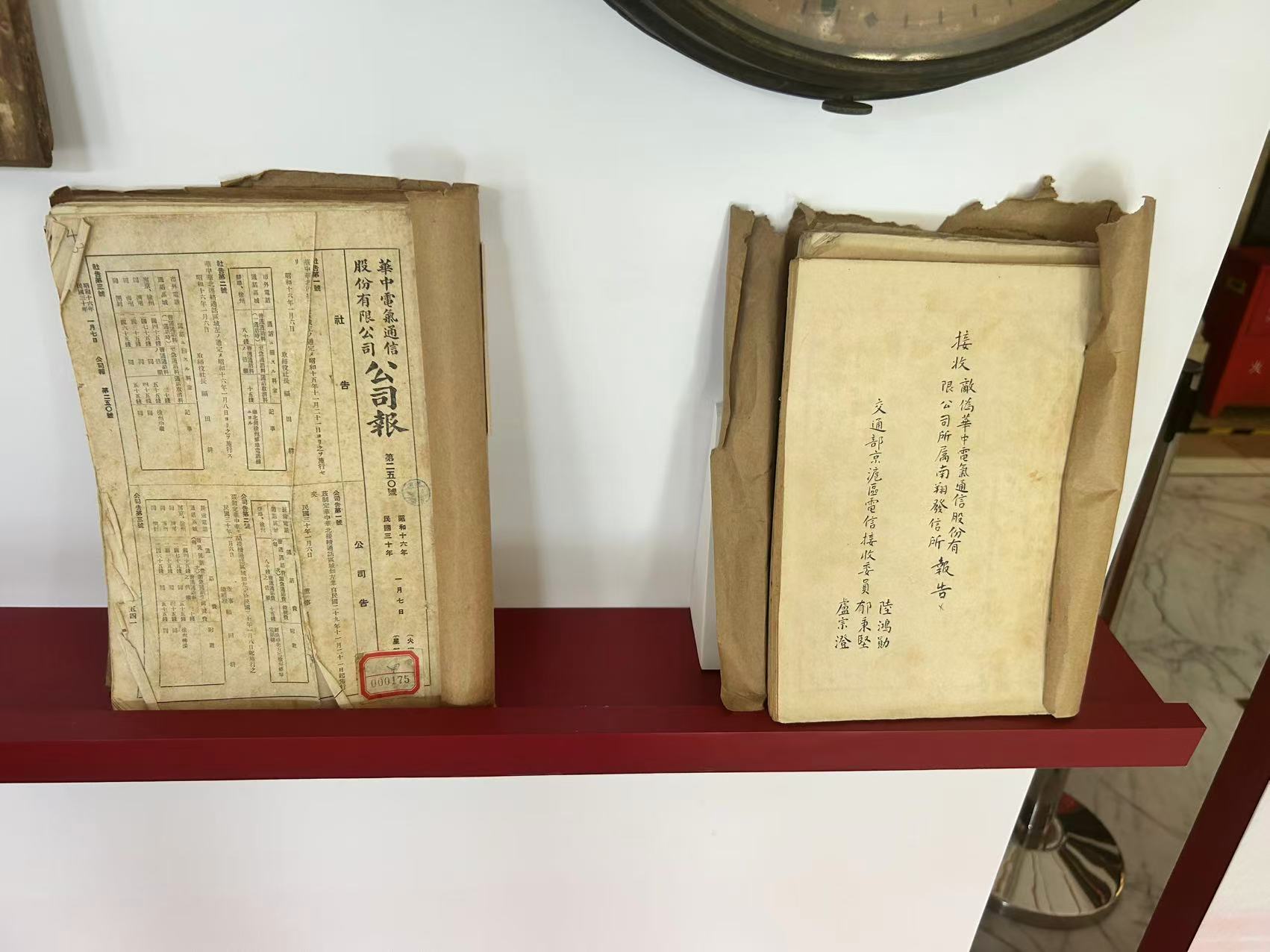

1937年,上海沦陷。日军劫走福州路电报局设备,成立“华中电信公司”,随后改组为“华中电气通信株式会社”,长达八年时间。展厅一角,一本泛黄的《日文号簿》静静陈列在玻璃柜中。上海电信博物馆工作人员周斌告诉记者:“当时日本人把中国称作‘支那’,直接印在号簿上。放在今天看,这样的字眼格外刺目,也正说明了那段殖民统治的屈辱。”

在号簿旁,一只旧挂钟和温度计吸引了记者的注意。周斌介绍说,这些原件当年就放置在设备机房里,本次也是首次独家展出。在日本人掌控下,中国通信员工必须向日籍主管“称躬听训”,一旦出错就会遭到训斥甚至殴打。“在自己的土地上,还要接受这样的管理,这就是当年的处境。”周斌说道。

抗战的硝烟里,电波就是命令,电台就是前线。一本《淞沪警备司令部密电码本》也被特别展出。这本密电码本就像“战场字典”,每一串数字都与生死调度有关。据初步考据,这些冰冷的符号,却在“一·二八淞沪抗战”中决定无数士兵的走向和命运。

淞沪抗战期间,电台设备成为敌我必争的焦点。吴淞长波无线电台、海岸电台在轰炸中化为废墟,轨道断裂、线路中断,通信员们只能靠手摇发电机和便携电台维持最后一丝联系。而幸存下来的真如国际电台,则因第十九路军拼死保护而得以保全。

展出的影像资料将这段往事一一定格:一张照片展现了吴淞电台被炸毁后的惨状,断壁残垣间依稀可见通信设施的残影;另一则画面记录了日军战舰停泊在黄浦江上的场景;在一张抗日名将蔡廷锴的照片中,炸断的电缆更直观揭示了通信设施所遭受的严重破坏。

不缺席战场

电信人组建隐秘战线

展览中,几位通信烈士的故事让人久久驻足。

“从表面上看,我们的工作没有工厂那样火热,也不像战场上那样激烈,但我们发出的每一个信号都与整个革命事业有关。”中共上海地下组织在沪电台负责人李白曾对妻子裘慧英这样说。1937年至1942年间,李白通过密电保持上海与延安的联络,传递大量日军部署和汪伪动态的情报。即便身陷囹圄,他仍设法误导侦讯,直至1949年牺牲。

“李白之外,还有不少年轻通信员同样值得铭记。”周斌告诉记者。新四军报务员陈庆熙,18岁时在皖东战场牺牲,倒下时仍紧握发报键;国际电台业务员、同时也是《新华日报》记者的项泰,在日机轰炸中为救人殉难,身后只留下几个月大的女儿。

在影像区,记者看到由军旅画家梁又铭创作的24幅《中国空军抗战史画》。画面里,地面通信员举着信号旗、频繁切换频率引导战机与地面火力协同。

据悉,本次展览将持续至国庆节期间,面向社会公众开放。硝烟虽已远去,但走进展厅,人们依旧能在这些密码、呼号与旧物中,感受到电波里传递的忠诚与信念。