第25届上海国际电影节落下了帷幕,过去10天,40余万影迷在这里集体狂欢,“4K修复单元”再度成为大家的心头好。从《早春二月》到《末代皇帝》,从《犬神家族》到《教父》系列,场场座无虚席。

这些经典老片为何如此抢手?除了电影本身的独特魅力外,还离不开一群人的努力。他们用一双巧手为老胶片拂去尘埃,一帧帧抢救“毁容”的画面,让这些银幕佳作旧貌换新颜,也让影迷们感受到了更多经典的“温度”。他们就是和时间赛跑的电影修复师。

像保护眼睛一样呵护珍贵胶片

胡玉娥是其中的代表。上世纪80年代进入上海电影技术厂有限公司工作,曾经亲历大量印制拷贝的黄金时代。“2012年左右,胶片越来越少,厂里开始组建电影修复团队,许多技术岗人员纷纷转型。”原本从事剪接工作的胡玉娥也转型成为了一名电影胶片修复师。

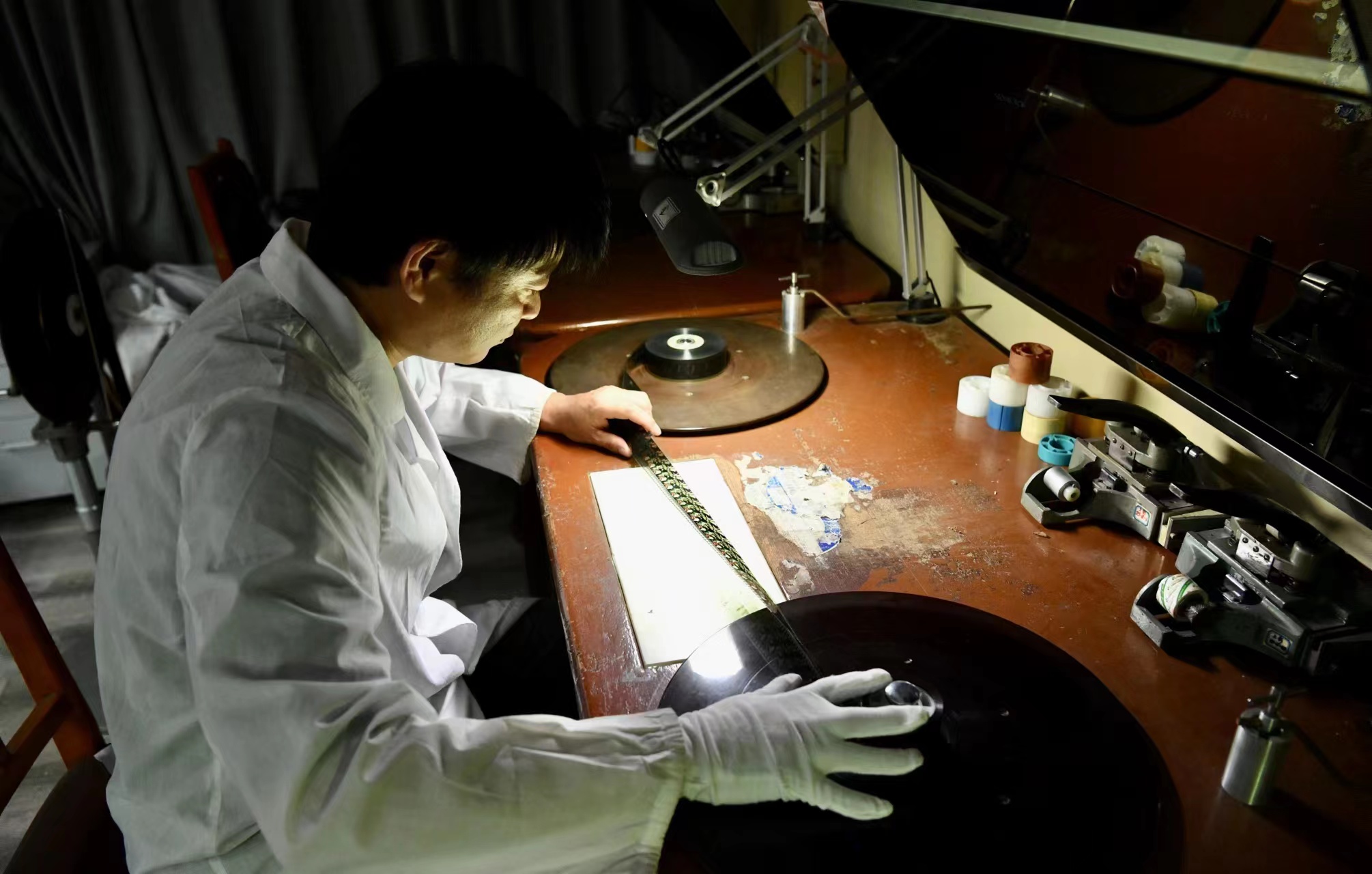

这也是电影修复的前端关卡。“一般来说,素材送入厂后,首先就要进‘查验室’检查胶片的状况,看看有无霉斑,破损程度怎么样。”然后才被送到胡玉娥所在的物理修复团队。

查验底片是电影修复的前端关卡。劳动报记者贡俊祺 摄影

这个环节是十分细致的手上功夫。因为封存在盒子中的老胶片随着时间的侵蚀会出现各种问题,工作人员在修复时,需要先用清洁工具手工清除尘埃、去除霉点、修理斑点或断裂的齿孔,并用标准的牵引片取代坏的牵引片,一丝一毫都不能马虎。不仅如此,存放已久的老胶片还会散发出特有的酸腐味,非常刺鼻。因此,所有修复师都得戴着口罩、头顶抽风机工作。“一盘300米的胶片,单单这一个环节,有时就要忙上两三个礼拜。”

完成这一步后,素材会被送到超声波洁片机给片子“洗个澡”。“如果胶片上的齿孔有问题,放到这里的时候就断了,还会影响后续的扫描质量和数字修复。所以,之前我们的工作更要精细。”用胡玉娥的话说,团队上下保护底片都像呵护自己的眼睛一样,双手触碰的时候就像抚摸婴儿一样温柔。“交到我们手里的都是非常珍贵的影像,一个不起眼的瑕疵就有可能让一段时代记忆就此消失,所以这份工作不仅要用眼更要用心。”

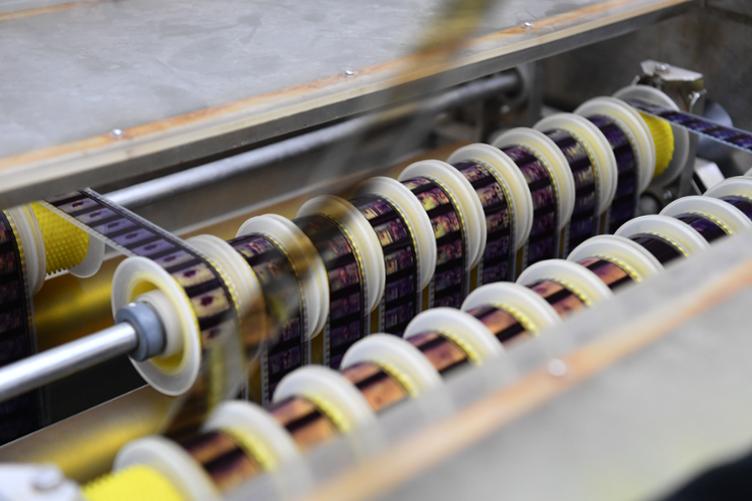

和时间赛跑,海量画面一帧帧“抢救”

胡玉娥的工作完成后,影片修复的接力棒将交到电影修复主管、“80后”数字修复师胡勍勍的手中。这个过程需要他所在的数字修复团队的技术人员们,通过电脑一帧帧降噪、去除颗粒。听起来简单,但操作起来却要经过“八十一难”。

胡勍勍给记者列了这样一组数据:一秒钟的画面有24帧,就相当于24幅画面,而一部90分钟的电影一般在18万帧左右。这也就意味着,修复师要逐帧对18万张图片进行修复。一位熟练的技术人员一天平均能修复5000帧左右,算起来也只有三四分钟的影像。碰到4K的情况,问题被放大了,花费的时间和精力更是几何倍的增长。“所以,修复的难点就在于数量级。”

数字修复团队成员正在逐帧修复画面。劳动报记者贡俊祺 摄影

胡勍勍还记得,2018年上海国际电影节时,他们接到了为1994年黄蜀芹导演的电影《画魂》进行4K修复的任务。以往有些电影,整部片子是一个片级,因此只要找到一个参数就可以处理。但《画魂》的修复,由于不同型号的底片,噪点呈现各异,因此每个镜头的参数都要单独设置,非常复杂。当时,厂里专门配备了近20人的团队,7台设备、两班倒、24小时连轴转,历时三个月才让经典影片得以“重生”。

今年上影节期间,上海电影技术厂有限公司的电影修复团队再次参与了《人·鬼·情》等影片的修复工作。看到这些老电影呈现在大银幕上,吸引无数年轻观众的瞩目,胡勍勍感叹,“先是一颗心放下来了,然后有一些自豪。”

修旧如旧,既是技术也是艺术

当然,胡玉娥和胡勍勍只是其中的两位代表,完整的电影修复还要经过许多道程序,比如数字化扫描、调色、声音修复等等,背后有许多像胡玉娥、胡勍勍一样的“幕后工匠”在默默努力着。

“我们也在摸索,但修复遵循的基本原则始终是修旧如旧。”以调色为例,画面越亮越鲜艳,就算修得好吗?在胡玉娥看来,电影修复就像文物修复一样,要让影片最大程度地还原成当时的样子。有些画面,我们通过新技术可以完善,但也可能因此丢了老电影的质感,破坏了它的艺术性。

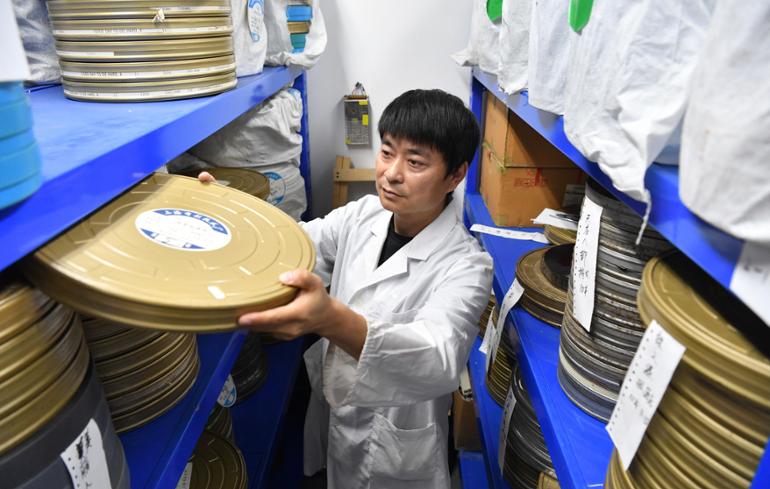

上海电影技术厂有限公司的胶片储存库。劳动报记者贡俊祺 摄影

“就像刚开始有数字修复时,对于噪点究竟保留多少,我们也曾存在疑虑。保留太多画面不干净,太少了又没了当年的感觉,所以需要对影片的整体风格和画面细节等多方面进行精准把控。”胡勍勍坦言,这不仅考验着每位修复师的技术,更需要丰富的艺术积累做铺垫。

因此,电影修复师常常会邀请当年影片的主创人员到现场指导,“只有他们知道影片当时拍摄是什么样子,我们可以根据他们的回忆,最大程度地贴合原片。”当然,在尊重历史的基础上,修复师们也会用技术手段进一步优化老电影。“比如有些影片由于条件限制,当年无法实现的部分,我们在这个阶段可以弥补当年的遗憾。”胡勍勍说。

与大师对话,修复老艺术家的初心

让人欣喜的是,从上海电影技术厂有限公司修复的第一部电影《一夜歌星》开始,多年过去了,团队上下日复一日的付出与坚持,正在被越来越多人看到。特别是2014年上海国际电影节首创“4k修复”后,每年这个单元的展映场次都是一票难求。

今年上影节也有《教父》《末代皇帝》等十余部4K修复影片与观众见面,场场座无虚席,而这些“幕后工匠”们却没能去看一场。因为在车墩影视基地的工作间里,他们还在与时间赛跑,为更多老电影“重生”继续努力着。

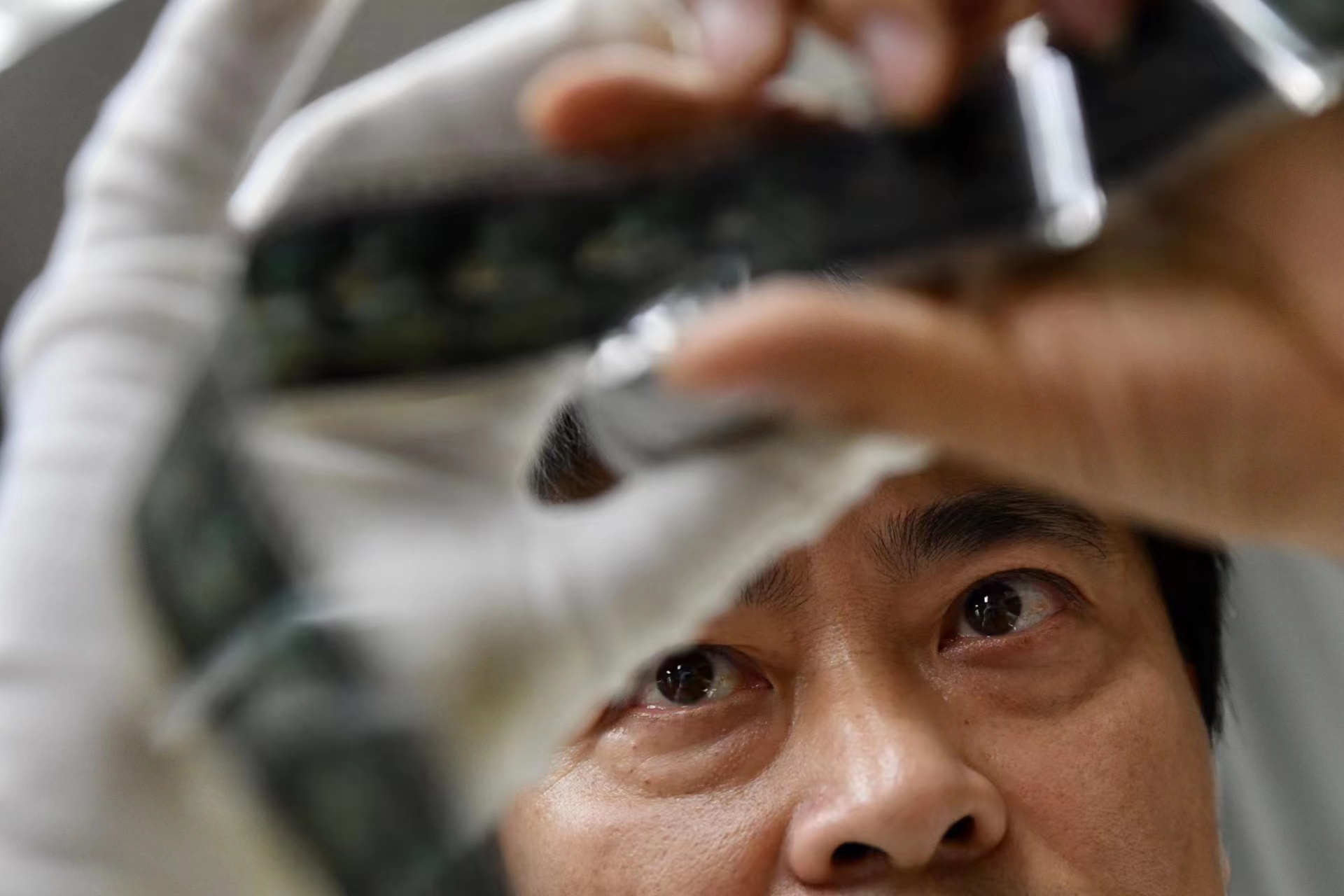

胶片里凝聚着一代代影人对艺术的追求。劳动报记者贡俊祺 摄影

胡勍勍告诉记者,做了那么多年电影修复,对他来说,这个过程越来越像一场与大师的对话,“你会发现,中国电影的发展史就记录在这一个个镜头里。许多细节过去不曾发现,但在修复中,那些电影大师们在表演、创作上的考究被一层层放大,让人非常感动。每看一遍,就像对自己的一次洗礼。”

一旁的胡玉娥也频频点头赞同,随后,她的一番话更是道出了所有电影修复师的心声:“电影记载着历史和社会变迁,胶片中凝聚着老艺术家们对艺术的追求。通过我们的双手能留存历史,让这些银幕佳作以崭新的面貌再度与观众见面,我们很自豪。”

说到这里,胡玉娥顿了顿,没有继续,她用一个微笑结束了当天的采访。我想,那没说出口的半句话,或许早已经铭刻在每一位电影修复师的心里:我们修复的是电影,也是一代代中国电影人的初心!

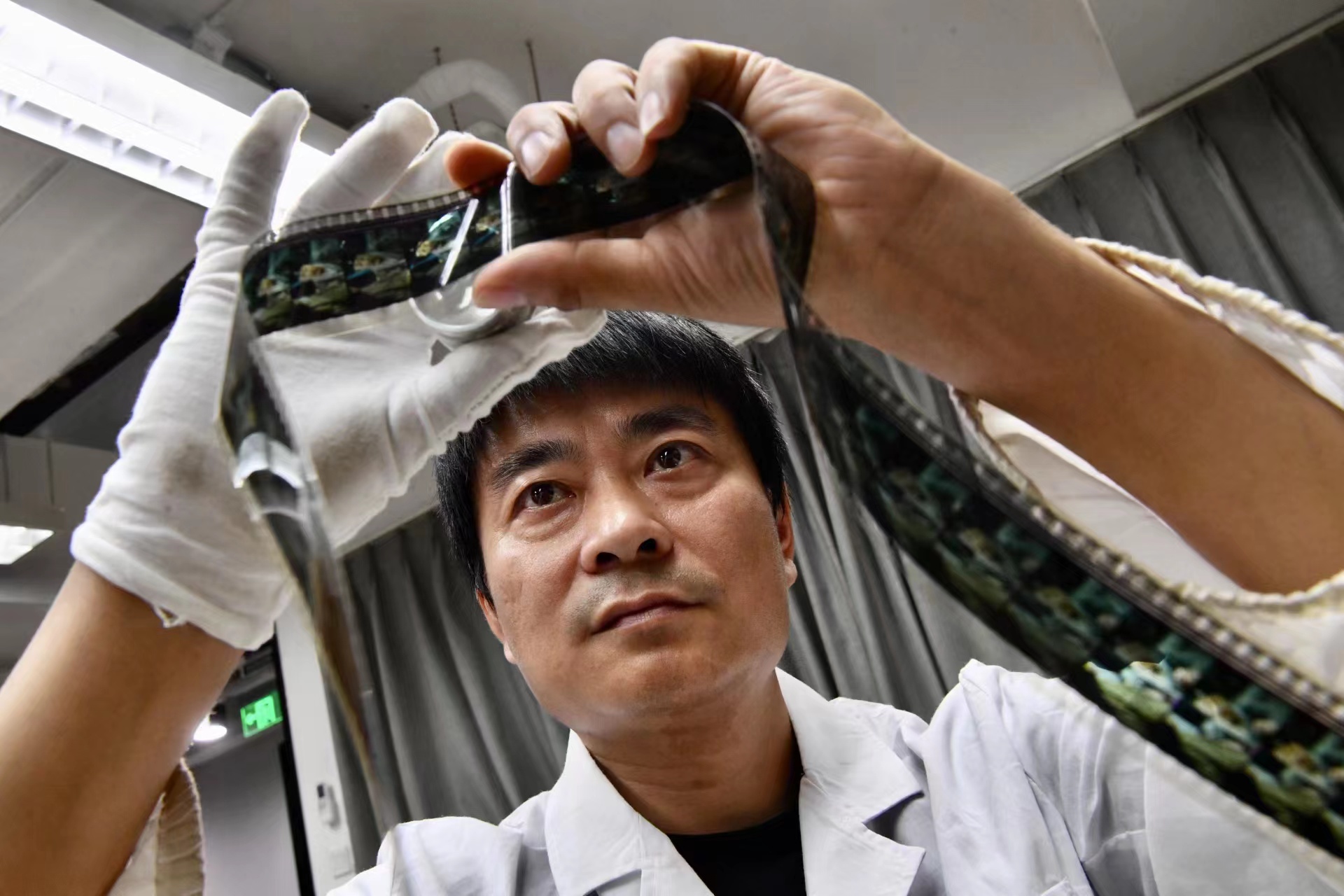

头图为电影修复师正在检查胶片破损情况。劳动报记者贡俊祺 摄影