一次全市性的创新人才大赛,一家单位就囊括了全市获奖项目的三分之一!在近期收官的“春昇杯”医学创新人才大赛上传出消息,全市66家大学及医疗卫生机构的182个项目报名,经初赛、复赛和决赛,共决出12个获奖项目,其中,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院一举摘得1项一等奖、3项三等奖,把全市奖项的三分之一收入囊中了。值得关注的是,这次获奖的都是医院一线职工。为什么这家医院的一线医生能成为“获奖收割机”?

有了好政策,一线医生搞发明创造成常态

35岁的唐冬梅是这家医院耳鼻喉科的一名主治医师,这次她的“数字化耳鸣诊断和康复治疗系统”项目拿到了“春昇杯”创业组的三等奖。她加入了导师李华伟教授的团队,做了国内第一款专业耳鸣诊疗APP,将枯燥难听的耳鸣治疗声通过复杂的计算机数码编程融入音乐,截至目前已经有超过16万人在使用。但实际上,这个项目只是她手头众多项目之一。“我已经拿到了7个发明专利、9个实用新型专利。”唐冬梅骄傲地告诉记者。

“我们这款成人弱视治疗仪,可以在不影响上班和学习的同时,对弱视病人开展双眼平衡训练。”文雯告诉记者。她是这家医院眼科医生,一位年轻的副主任医师,开发的“增强现实视觉诊疗设备”这次拿到了“春昇杯”成长组的三等奖。

像这样的一线医生,如今在眼耳鼻喉科医院被称为“医工交叉创新人才”,并非少数。眼耳鼻喉科医院科研科主任张圣海告诉劳动报记者,在这里搞科研成果转化的氛围“很浓郁”,一线医生门诊和手术之余做发明创造成为常态。

一线工作本就非常辛苦,很多医生的时间是“以分钟计算”的,让这些一线职工“像挤牙膏一样挤出时间”来脑洞大开做创新,他们的动力在哪里?

答案是激励。张圣海告诉劳动报记者,医院正在拟订《医院科技成果转化管理办法》,明确把科研成果转化所得收益的90%留给研发团队,如果团队准备留下一部分作为继续开发的经费,医院还会对此再补贴50%。

另一方面,在职称晋升过程中,有科研转化成果“傍身”的医生,也会更有竞争力。此前,医院从温州引进的一位医生,做出了不少转化项目。原本需要5年才有资格晋升的这位医生,如今3年就得到了破格评正高的申报机会,最近医院已经把他的材料进行了申报。

据悉,通过建立和完善人才引入机制、激励机制、考核机制,设立分级人才培育项目,如今眼耳鼻喉科医院已经搭建了一个完备的人才梯队,目前已经成立了一支由中国科学院院士领衔,5位国家杰青、4位国家优青、9位上海市领军人才、15位上海市优秀学术/技术带头人组成的临床医生-临床研究专技人员-基础研究的高水平科研团队。

搭好平台,破解“最初”和“最后”的“一公里”

在医院看来,激励政策只是一方面,更重要的是,医院要给一线职工搭好平台。

近年来,眼耳鼻喉科医院先后建立了国家卫健委听觉医学重点实验室和近视眼重点实验室、上海市视觉损害与重建重点实验室、上海激光与裸眼3D视觉健康工程技术研究中心、上海市耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心、上海市眼视光学研究中心、上海市近视矫治研究中心等多个省市级高层次研究平台。“这些研究平台立足学科前沿,依托我们的眼科、耳鼻喉科两大优势学科,瞄准感官障碍疾病发病机制及精准诊疗研究为重点方向,推进基础研究及重要科学发现向临床医疗需求转化,以解决目前诊疗过程中面临的关键科学问题,通过全市乃至全国范围的大合作、大攻关,产生大效益、大成果。”院方相关负责人说。

有了政策和平台,还得面对科技创新的“最初一公里”和科技成果转化的“最后一公里”难题。

科研转化是个漫长的进程,在其“最初一公里”,他们首先要面对自主创新能力和核心竞争力的问题。

2018至2022五年期间,医院获纵向经费3亿多元,获批项目包括国家重点研发专项、国家自然科学基金重点项目等高级别重大、重点项目;研究成果发表科研论文2059篇,其中SCI 1575篇;拥有有效专利295项,其中PCT专利2项,授权发明专利75项;获包括高等学校自然科学一等奖1项、上海市技术发明一等奖1项、科技进步一等奖2项、科学技术普及一等奖1项在内十余项省部级科研奖项。通过培育、拥有自主知识产权的眼科和耳鼻喉科临床诊疗产品、技术,助力我国企业在抗聋、助听、防盲方向高精尖产业链。

从论文到生产线,如何实现成果转化,这曾经是难住很多人的科研创新“最后一公里”问题。“医院能做的就是保障工作。”张圣海透露,2019年投入1000万元成立医院临床研究和成果转化推进中心,用于进行知识产权培训及新技术、新药研发、转让等培育和推进。2022年12月成功入选上海市首批十大医疗机构知识产权运营中心,持续发力高价值知识产权孵化、高质量知识产权管理运营,坚持以临床需求为导向,不断完善知识产权管理体系和水平,打通这最难的“最后一公里”。

“我们成立了医工交叉创新研究院平台,和大院大所以及知名药械企业建立战略合作,来加速科研成果孵化产出、转移转化。”他告诉劳动报记者。

“过去临床科研是研究主导,现在我能明显感觉到一个变化,就是我们临床医生可以成为主导力量,因为我们更了解患者的需求和感受。”文雯告诉记者,带着给病人看病过程中遇到的问题来做成果转化,研究的导向自然而然就是“解决这些问题”。

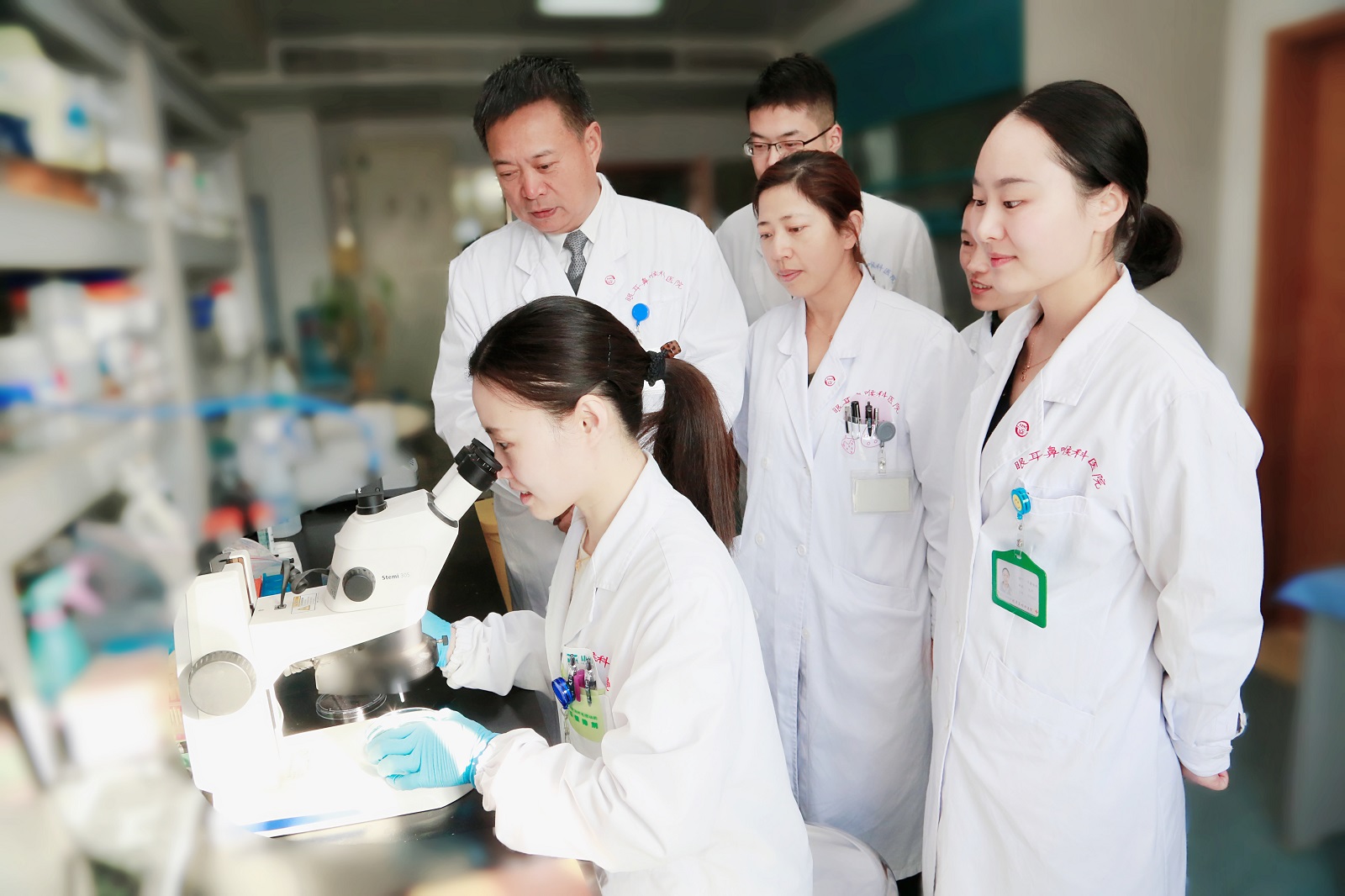

头图为李华伟教授在指导唐冬梅开展研究攻关。眼耳鼻喉科医院供图