过去一年里,本报读者刘先生的儿子小刘,经历了一场“想上班却上不了”的困境。小刘因精神分裂症接受治疗,曾休过一段时间的病假。随着身心逐步向好,医生为他开具了“病情稳定,尝试恢复工作”的医学证明。然而,当小刘满怀期待地回到单位时,却接连遭到拒绝。企业以各种理由推脱,迟迟不安排他上岗。

小刘的遭遇并非个例。许多精神疾病康复者在病情稳定后,仍面临复工难、被动“困”在家中的窘境。他们需要的不仅是一纸医学证明,更需要社会多一份理解、企业多一份信任,以及更友好的复工机制,帮助他们真正回归职场、融入社会。

读者自述:病好了,班却上不了

“你说说看,好端端的一小伙子,整天待在家里,没病也要憋出病了!”电话那头,刘先生的声音里满是无奈与无助。

刘先生的儿子小刘是一名“95后”,大学毕业后便进入了现在的企业,入职已有9年,签订了无固定期限劳动合同。2024年初,小刘出现了幻听、幻视的情况。刘先生一家随即陪着小刘前往医院,最终确诊精神分裂症。在医生的建议下,小刘开始病休,期间遵医嘱服药、复诊,身心状况逐渐好转。

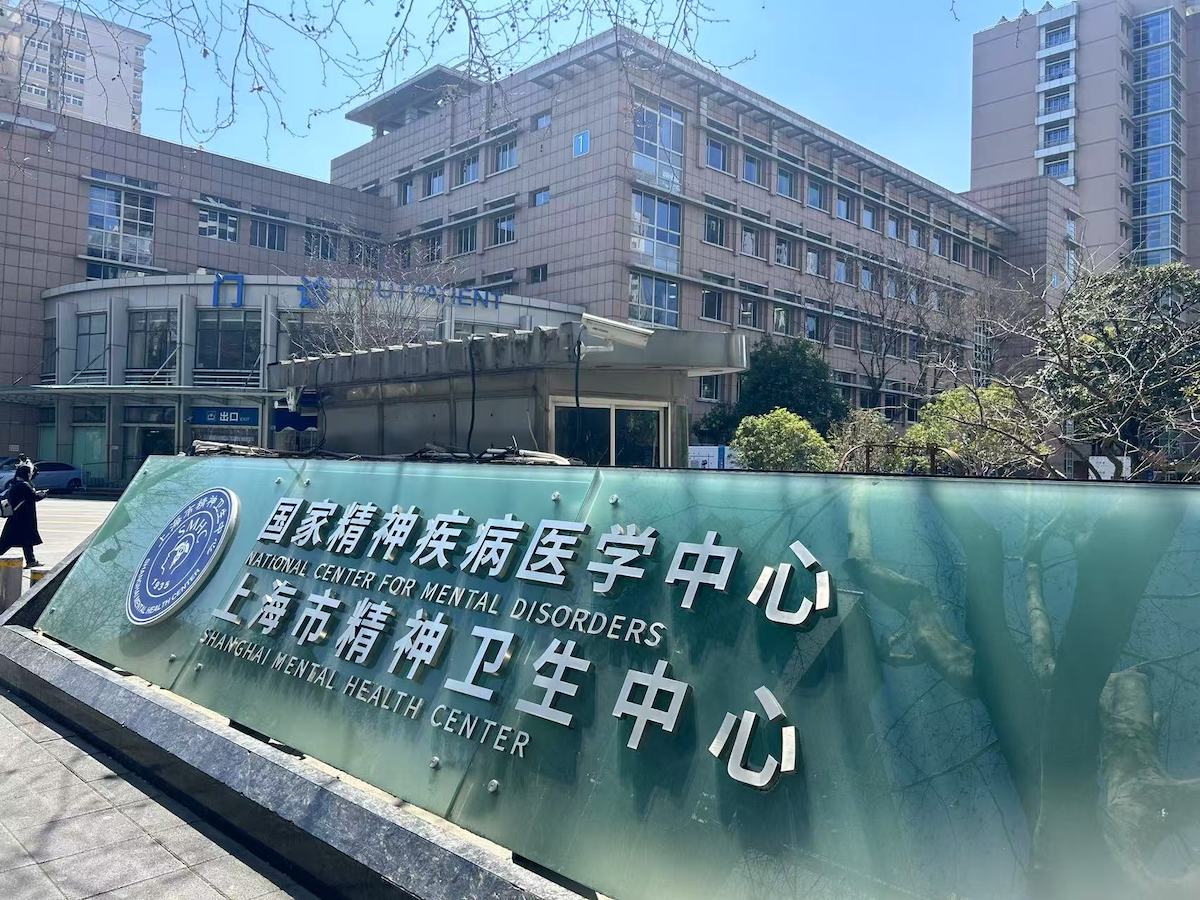

几个月后,上海市精神卫生中心的医生为小刘开具了“病情稳定,尝试恢复工作”的诊断证明。拿着这张证明,他满心欢喜,迫不及待地想回到工作岗位。但企业却以“不能上班,继续病休”为由,拒绝了小刘的复工请求。

为了尊重企业的用人管理,小刘继续病休了数月,期间依规上交病假单。但到了2024年10月,“我们再去医院开病假单时,医生都觉得奇怪,问我们为什么还没上班?”刘先生说,医生认为小刘的状况早已稳定,拒绝再开具病假单。

“孩子不是不能上班,他只是需要一个机会。”于是,刘先生再次带着儿子找到单位,希望企业允许孩子回到岗位。然而,尽管多次沟通,企业的态度始终没有改变。

记者调查:打破这道“隐形门槛”有多难?

许多曾患精神疾病的职场人士,在病情稳定后尝试复工时,往往面临一道无形的“门槛”——企业的接纳度偏低、社会对其存在的刻板印象,使得他们的回归之路格外艰难。

记者了解到,在维权方面,尽管劳动法律对病休期间的工资发放、病假期限等有明确规定,但涉及精神疾病的劳动纠纷往往存在复杂的现实困境。由于“要求复工”无法作为劳动者可直接提出的仲裁诉求,患者往往难以通过法律手段迫使企业同意其返岗。

在刘先生的案例中,为了帮助儿子回到岗位,他不得不采取一种“迂回策略”——一方面让儿子自行回到单位打卡上班,另一方面再主张因企业不合理安排病休所造成的工资损失。

与此同时,出于对进一步激化矛盾或影响未来职业生涯的担忧,不少当事人及家属倾向于隐忍,试图通过更温和的方式解决问题。他们不断与企业沟通、争取调岗,甚至寻求单位工会或人力资源部门介入,希望借助妥协与协商来缓解企业的担忧。然而,这种方式往往耗时长、成功率低,对患者及家属而言无疑是一场心理和经济上的持久战。更多时候,面对企业的持续拖延与拒绝,一些劳动者最终只能选择协商解除劳动合同,带着遗憾离开原有的岗位。

为什么有些用人单位的态度如此谨慎甚至回避?记者在采访中,个别企业也表达了自己的顾虑。尽管康复者获得了医疗机构的证明,但企业难免担心这仅仅是阶段性诊断,万一员工在工作期间病情复发、甚至出现极端行为,虽不一定构成工伤认定,但企业仍可能面临舆论压力,甚至出于人道主义承担一定的赔偿责任。“从风险考量,一些管理上比较粗放的企业就容易‘一刀切’操作。”一位HR告诉记者。

专业解读:单位强制病休 缺乏法律依据

精神疾病患者在经过系统治疗、病情逐渐稳定后,重返职场往往成为他们康复过程中的重要一步。然而,现实中,一些用人单位出于担忧或误解,以“病情不稳定”为由,拒绝患者复工,甚至要求其继续休病假。这种做法不仅加重了患者的心理负担,更缺乏法律依据。

“根据《劳动合同法》规定,企业须为劳动者提供适当的劳动环境和条件。若无充足证据证明劳动者不符合岗位要求或存在潜在危险,单位没有强制劳动者病休的法律权利。”上海市银星律师事务所合伙人、宝山区总工会法律援助签约律师俞艳萍表示。

她进一步指出,即便劳动者有精神疾病病史,也不意味着其民事行为能力必然受限。是否限制民事行为能力,必须经过司法机构的专门鉴定。“在实际案例中,大部分病情稳定的精神疾病患者在司法鉴定中都被确认具有完全民事行为能力。企业因此更不应盲目排斥这类劳动者。”

针对劳动者因企业拒绝复工而遭遇工资折扣的问题,俞律师强调:“若劳动者被迫病休并因此导致工资受损,可以通过劳动仲裁维护自己的权益,要求企业补足工资差额。”

制度化管理降低风险 企业承担社会责任

从企业角度来看,如何在降低经营风险的同时,合理保障精神疾病康复者的劳动权利?

俞律师提出了一些具体建议:“企业可以通过员工手册、规章制度等明确规定劳动者的义务,比如要求患者定期复诊,定期提供医生开具的健康稳定证明,以此作为复工的依据。”她指出,企业在操作上做到程序合规、制度明确,有助于降低患者复工后可能带来的风险,避免突发情况时的不确定性。

针对企业担忧的“工伤”问题,俞律师表示,我国已建立了工伤保险兜底机制。“企业不应过度恐慌,关键在于合理管理。”她强调,“企业本身也应承担一定的社会责任。”俞律师表示,“作为社会的一分子,企业应秉持更开放和包容的态度,为精神疾病康复者提供合理的岗位选择、适度调整工作强度,帮助他们顺利重返职场。”

让康复者“走出去” 比“躺着”更重要

精神疾病康复者何时能回归职场?带着这个疑问,记者日前采访了徐汇区精神卫生中心副院长吴宇杰。

“精神疾病的治疗周期通常包括急性期、巩固期和维持期。”吴宇杰介告诉记者,急性期患者通常需病休治疗,而在进入巩固期和维持期后,一些年轻、具备劳动能力的患者在家属的监督下,坚持服药并规律复诊,确实可以逐步回归职场。

“作为医生,我们会更加鼓励他们重新上班。”吴宇杰强调,复工不仅是患者康复的重要环节,也有助于提升其自我价值感,进一步巩固治疗效果。

为什么在实际中,很多“小刘”们的回归之路阻力重重?“其实,精神疾病本质上就是一种慢性病。”吴宇杰举例,“但不会有企业因为员工患有高血压、糖尿病,就让他休息不上班吧?”

吴宇杰指出,企业的担忧很大一部分源于社会对精神疾病的误解与偏见。“很多用人单位认为精神疾病患者存在‘攻击性’或‘危险性’,因此拒绝为他们提供合适岗位。”吴宇杰坦言,“实际上,很多患者的症状较轻,并不会对他人造成威胁。”

“帮助精神障碍的康复者重新‘走出去’,比让他们‘躺着’更重要。”针对患者复工问题,吴宇杰倡议更多企业能够放下偏见,给予康复者更多信任和支持。通过合理调岗、安排灵活工作时间等方式,为患者提供适应期,帮助他们逐步适应工作节奏。