当疫情让上海按下暂停键时,他们却再次逆行飞奔,和病毒赛跑。

他是方舱医疗保障总指挥,火速建设、管理7家方舱医院,并盼来了“床等人”。陈尔真,上海集中隔离点医疗救治组组长、上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长,也是两年前上海第三批援鄂医疗队的队长,他说:“我是一名医生!到这里来就是为了帮助大家!请相信我!”

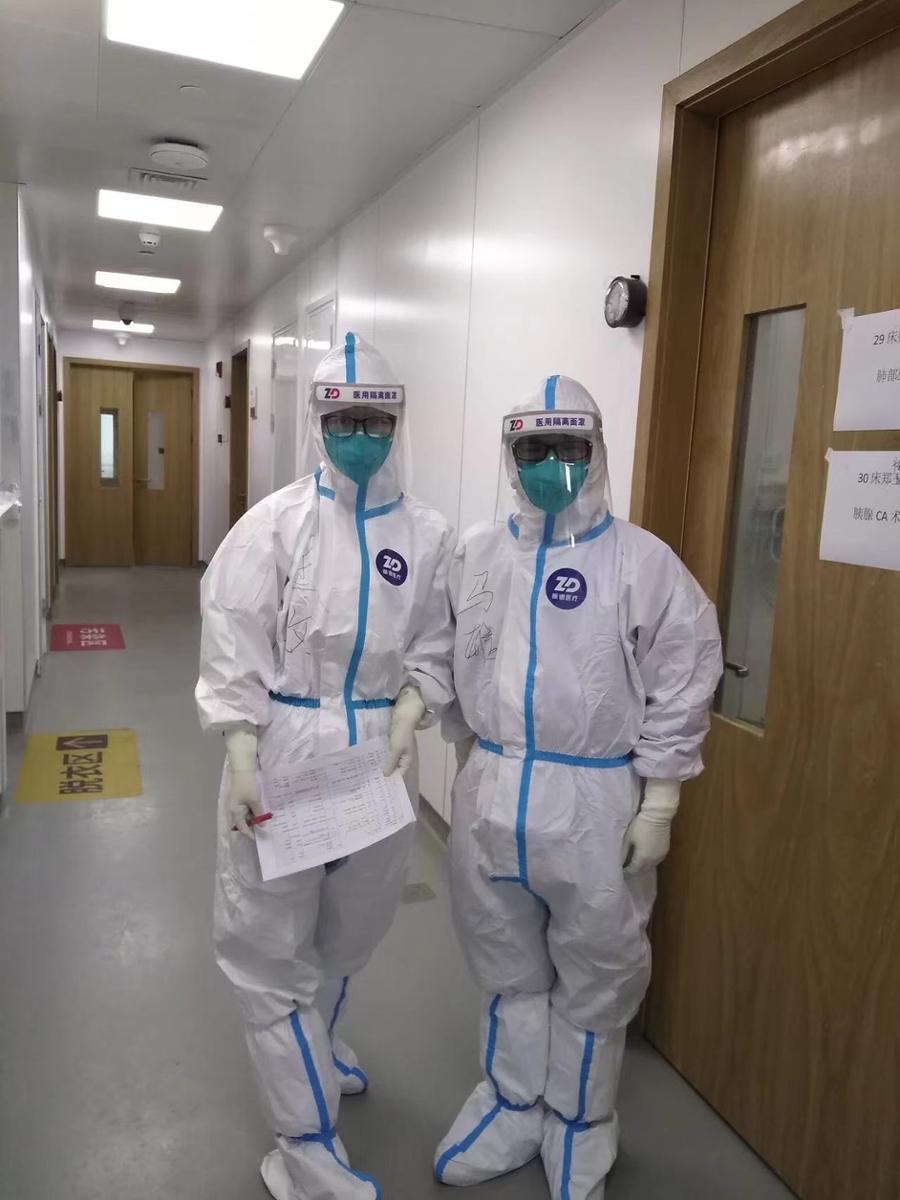

和他一样白衣披甲,并肩疾驰的郑军华,也是一位抗疫老兵,两年前的除夕夜,他作为首批驰援武汉的上海医疗队领队,带领52家医院的135名医护人员,在武汉奋战了67个日夜。3月25日,这位仁济医院的党委书记带领246名医疗骨干,出征上海世博展览馆方舱医院,这也是上海本轮疫情的首个方舱医院。

口罩模糊了脸庞,却让眸光显得更加坚定。那是我们熟悉的华东医院“大眼睛”护士长陈贞,那是不断探索中医药疗法、推动抗击新冠疫情“中国方案”的中医先锋——龙华医院急诊科主任方邦江、皮肤病医院院长李斌。方邦江年近花甲挂帅上海中医药大学援卾国家中医医疗队队长,此番重披战甲,带领团队奋战在新国际博览中心的方舱医院;李斌曾是上海第七批援鄂医疗队副领队,他发挥自身专业优势,自研“扶正抗疫1号”中药代茶饮,为院里职工、志愿者发放了千余份。

高山不语,静水流深;智者无言,心有日月。

中山医院葛均波,同济医院梁爱斌,仁济医院皋源、马雄,六院臧国庆,十院徐亚伟,曙光医院高月求……他们是声名赫赫的业界大咖,也是劳模先进,他们不忘医者初心,率先垂范,敢于担当,用劳模精神、工匠精神,引领上海医务工作者同心战疫,守护百姓健康!

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之!他们用生命赴使命,科学抗疫,敬畏生命,永不缺席,全力以赴。

致敬白衣逆行者,致敬劳模仁医,在今天,在每一天!

上海市先进工作者、上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长 陈尔真

奔赴7家方舱,他用力托举“生命方舟”

嘉定体育馆、崇明长兴岛、嘉荷新苑、世博展览馆、上海新国际博览中心、国家会展中心(上海)……一个个方舱医院,都留下了陈尔真奔走的身影。

自本次上海疫情爆发以来,陈尔真临危受命,担任上海集中隔离点医疗救治组组长,承担着规划和筹建全市各个集中隔离救治点的艰巨任务。3月12日至今,他马不停蹄地先后转战7个方舱场馆,担任总指挥、临时党委书记,他就像“尖刀连连长”,刀锋永远瞄准最难啃的骨头。他带领团队无数次地巡回舱馆,完成场馆的改建工程、流程规范、制度制定等,排查工程中可能出现的问题,设计最优医患动线,发现问题并一一解决。一个方舱医院刚顺畅运行,他便移交、立即奔赴下一站,于是,“方舱拓荒队长”的称号渐渐流传开来。

如今,陈尔真驻守在国家会展中心方舱医院已经20多天,管理着这个或是世界上最大巨型方舱医院的医疗救治工作。为了按时完成14个舱馆、每个舱3500多个床位的“最大”方舱医院的交付工作,他经常只睡两三个小时,有时甚至通宵达旦,带领团队从场馆的区域功能划分、信息系统搭建,到制定医疗服务规范、患者收治流程,事无巨细,亲力亲为。4月13日,“四叶草”方舱首批322名感染者康复出院。陈尔真说:“传染病防治,控制传染源、切断传播途径、保护易感者,这是我们必须坚持的基本原则,最终目的就是保护生命,坚持人民至上、生命至上。”他希望用最小的生命代价赢取抗疫的最大胜利。

上海市先进工作者、上海交通大学医学院附属仁济医院党委书记 郑军华

用仁术疗愈病痛,以仁心温暖人心

两年前的除夕,他首批带队驰援武汉,两年后的春天,他又带领医疗骨干先后奔赴上海世博展览馆和新国际博览中心方舱医院,依旧担任总指挥,战疫在最前沿。

3月25日,郑军华率领246人的团队,进驻上海本轮疫情的首个方舱医院——世博方舱,次日便收治了2500多名来自上海各区的确诊病人,创下最快收治纪录。如何做好7000多人的医疗需求和生活需求保障,是个大挑战。郑军华统领指挥,细化责任落实,先后建立医政、护理、院感、保障、宣传等12个专项工作专班组,确保方舱医院的有序运行。考虑到部分患者有基础疾病,他又细化治疗方案,统筹医疗队内专科优势,在方舱开设“专病门诊”,解决新冠患者看病“刚需”,并建立相应转诊标准及危重患者应急救治流程。

郑军华十分重视人文关爱,入院后发放战友书、隔离小贴士,舱内设立科普墙、广播小电台,送蛋糕、生日祝福,无数细节和巧思拉进了医患距离。在医务人员的感召下,患者自发组成志愿者服务队,协助分发三餐、派发物资、开展巡逻,与白衣天使并肩作战。

4月5日,郑军华又赶赴新国际博览中心方舱医院,带领管理团队与外省市三家医疗队开展无症状感染者和轻症病例的救治。

郑军华深知稳军心才能打胜仗。他在方舱医院为党员、团员上党课、团课,还为仁济1500多名党员上云党课,凝聚思想共识,传递信心和正能量。“医务人员要用仁术疗愈病痛,以仁心温暖人心。”郑军华坚信,科学应对、坚持到底、医患同心,一定能迎来胜利。

上海市先进工作者、上海中医药大学附属龙华医院急诊医学科主任 方邦江

中医诊疗方案成上海战疫“法宝”

2020武汉疫情之初,年近花甲的方邦江,不顾旧疾,毅然挂帅上海中医药大学援卾国家中医医疗队队长,任武汉雷神山医院感染三科五病区主任。面对重症新冠肺炎,他充分发挥中医药特色,中医药全覆盖,创造全院出院和收治病人第一、患者零死亡的优异成绩,团队被中央宣传部授予“时代楷模英雄群体”称号。

2022年3月,在上海疫情较劲爬坡的关键时刻,老将重披战袍,担任龙华医院医疗领队,出征新国际博览中心方舱医院。他在国家第九版新冠肺炎诊疗方案基础上,结合上海地域特色,制定了针对奥密克戎变异株的中医诊疗方案,提出清热解毒利湿等治疗原则,制定了具有上海特色的无症状感染者“龙医镇疫饮”和轻症患者的“龙医御疫方”,率先提出在上海对普通人群关口前移、防治并重、防治结合的中医疫情预防策略。其方案在近1500个床位的方舱医院全部投入治疗,中医在患者退热时间、核酸转阴时间方面效果显著。

作为目前全市最大方舱医院中医专家组组长,方邦江积极推进中医药疗法在全方舱医院的全覆盖,在他的努力下,每个舱区患者都吃上了中药,传统中医功法和外治辅助疗法,成为患者不可缺少的战疫法宝。

上海市先进工作者、上海市皮肤病医院院长 李斌

自研中药代茶饮,确保院内零感染

曾经是上海第七批援鄂医疗队副领队的李斌,带领全院党员干部冲在一线、守在一线、干在一线。一个多月来,他每天驻守在医院,确保院内零感染,上海市皮肤病医院也成为本次疫情中唯一没有医疗业务闭环的市级医院(除定点医院外)。

李斌定期召开全院疫情防控核心小组例会,亲自部署疫情防控的每一项工作,每日由1名班子成员带队巡查院内防控工作,寻找短板和漏洞,及时解决。为应对可能的闭环管理,他要求为全院职工配备睡袋、瑜伽垫、洗漱用品等应急物资600余套。他还发挥自身专业优势,自研“扶正抗疫1号”中药代茶饮,帮助职工预防包括新冠肺炎在内的呼吸道传染病,并发放给全院职工、第三方工勤人员、彭浦新村街道防疫志愿者等千余份。

全国卫生系统先进工作者、上海中医药大学附属曙光医院党委副书记、副院长 高月求

一方一功,为患者带去希望的曙光

在此次上海本土疫情中,中医药人的身影遍布各处,他们不断探索中医药疗法在抗击新冠肺炎中的作用,成为“中国方案”的一大特色,高月求就是其中的领军人物之一。

3月30日,曙光医院成立了一支294人的抗疫医疗队,高月求任领队,马上投入新国际博览中心临时隔离收治点的医疗工作。开舱的第一个24小时,曙光舱内即收满1500人。他带领团队用中医中药特色治疗:一方一功,为患者带去希望的曙光。

全国先进工作者、华东医院重症监护室护士长 陈贞

6位重症患者和“最后”的守护“天使”

上海封控快满月了,陈贞和她带领的护士团队,也在重症监护室坚守了一个月,只为默默守护6位病人。6人的病情都很重——2位机械通气的患者,2位高位截瘫的患者,1位急诊大手术的患者,1位ECMO撤机后的患者,生活完全不能自理,大小事情都需要别人帮助。

监护室内没有家属,4月1日浦西封控后护工也都走了,所有的重担落在了监护室内的6位护士身上,而他们大都是95后的姑娘小伙子。陈贞暗下决心:无论如何都要把病人照顾好,让病人放心。9床高位截瘫病人体重达到180斤,每2小时翻身都是重体力活;10床截瘫病人有精神疾病,抑郁的时候不配合治疗,躁狂发作时更有严重的暴力倾向;还有3位病人大便失禁,2小时得给他们清理排泄物,更换尿布……每天交完班,陈贞带领大家一起去给病人擦身、更换床单;每2小时帮助患者翻身拍背、更换尿布;空闲时就和有精神疾病的患者谈心,安慰开解她,终于取得她的信任,现在病人擦身、喂饭都要找陈贞。

那些原本在家都是“宝贝”的护士们在陈贞的带领下,照顾起病人来也渐渐得心应手,还会主动给自己增加“难度”——洗头、修面、剪指甲、泡脚……12床阿婆说:你们比家里人还要好。

由于城市封控,家属没办法送生活用品,护士就拿出自己的给患者用,可是肥皂、洗发水、纸巾的消耗量太大,不够用,陈贞让爱人驱车30公里把家里所有的抽纸、湿纸巾全搬过来救急。

随着疫情的严重,医院取消了探视,家属心急如焚。陈贞想出“云探视”的法子,用自己的手机一一添加家属微信,护士轮流给患者与家属连线,让他们看一看、聊一聊。对于不能交流的呼吸机患者,护士做“翻译”,有了云探视,家属都安心了。

封控期间,医院有两次换岗回家休整的机会,陈贞都让给了别人,她每天只睡5个小时,高强度工作下她的腰椎病复发,她却仍每天带着腰托、吃着止痛药坚持上班。她说,封控不解除,就一直在医院陪着那些需要她的患者。

全国先进工作者、中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任 葛均波

多学科专家远程会诊,93岁重症老人转危为安

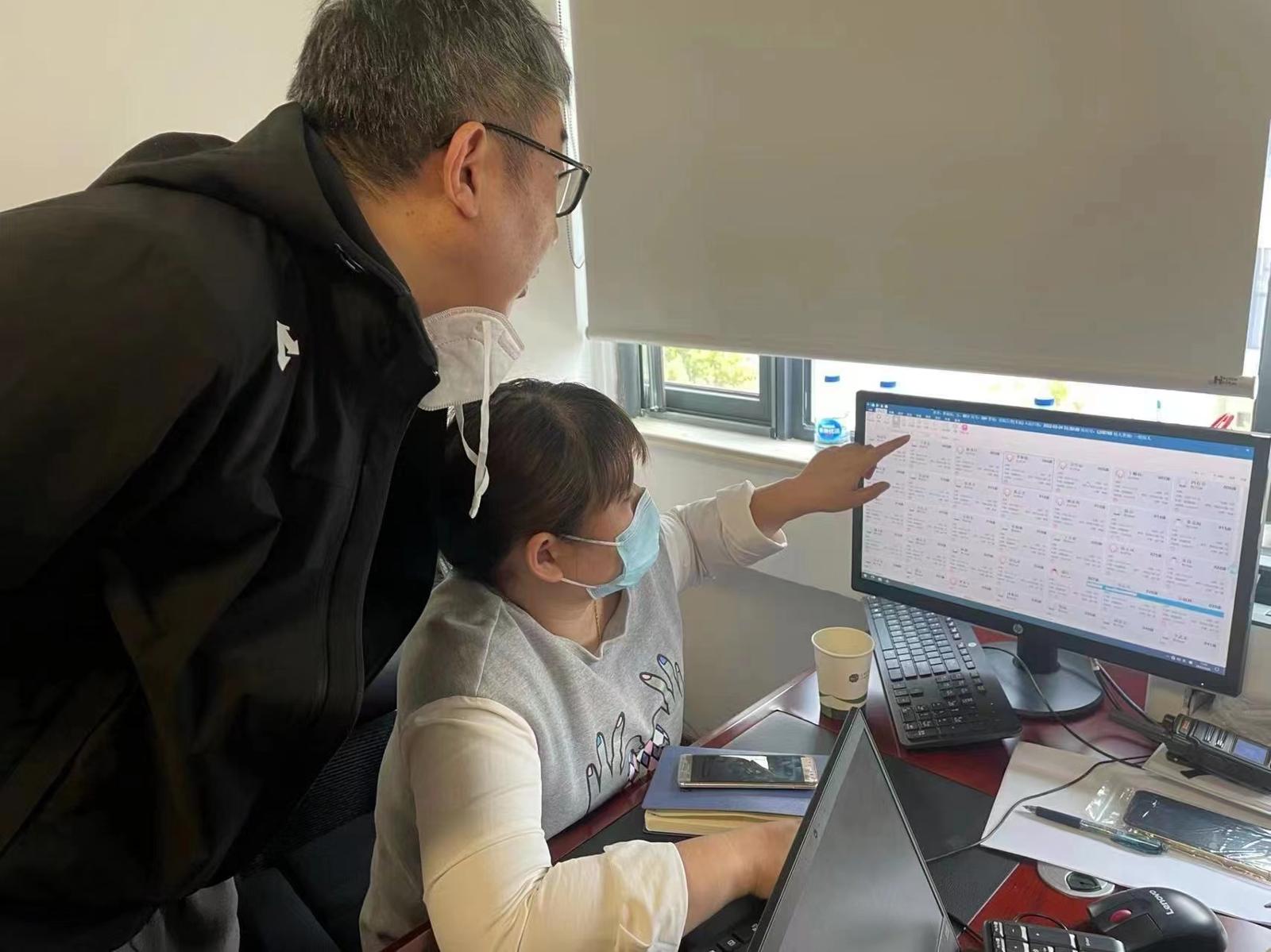

“患者肺部表现考虑新冠相关,建议查一下炎症因子,待结果出来后考虑是否应用单抗药物。考虑到患者高龄,存在贫血,可能加重心衰,建议输血,并行相关检查评估心功能及是否有肺部微栓塞……”4月8日下午,在上海市老年医学中心会议室,一场线上会诊正在紧张进行中,葛均波针对患者病情提出诊治建议。

患者93岁,患有心力衰竭、高血压、慢性阻塞性肺病、肾功能不全、脑梗、急性胰腺炎、心包积液等疾病,身体基础条件非常差。入院前患者已出现嗜睡、食欲差合并尿量减少等症状。4月8日上午,老人突发呼吸窘迫、心跳加速、血压降低等症状,病情危重。中山医院迅速启动会诊预案,组织开展多学科远程会诊。会诊由葛均波牵头,中山医院副院长阎作勤、市老年医学中心副院长方浩等共同参会。病区医生根据专家组会诊意见迅速调整诊疗方案,患者病情明显好转,日趋平稳。

3月22日起,复旦大学附属中山医院全面接管上海市老年医学中心,成为新冠肺炎救治临时定点医院之一,主要收治新冠阳性普通型及基础疾病(稳定期)的患者。疫情如军情,中山医院迅速组建上海市老年医学中心远程会诊专家组。专家组由葛均波任组长,各科室主任为组员,阵容强大,为医疗队提供强劲支撑,重点关注伴有基础疾病的重症患者。根据患者情况,专家组制定个性化诊疗方案,一人一策,做到及时发现、准确判断、快速反应和高效处置,全力以赴保障每一位患者的医疗安全。

全国卫生系统先进工作者、上海市同济医院副院长 梁爱斌

四天五夜建成“星级方舱医院”

进世博、转普陀、战金山,3月25日以来,同济医院医疗队队长梁爱斌率领同济221人医疗队辗转市区两级共3个方舱医院。在他的指挥“督战”下,经过四天五夜的建设,金山天华路方舱医院建成“星级方舱”,被上海市重大工程建设办公室誉为“全市近期交付的最优秀的方舱项目之一”。

没有安全,一切皆零。作为金山天华路方舱医院总指挥长的梁爱斌,狠抓感控安全、医疗安全,保证医疗队不减员、感染者不转重症不发生意外。同济医疗队在全市方舱医院中率先组织开展线上MDT(多学科诊疗),保障了感染者的生命安全。同时,考虑到部分感染者患有高血压、冠心病等基础性疾病,医疗组还在方舱内组织呼吸与危重症医学科、神经内科等16个科室的医生开设了专科医疗咨询门诊,平均每天接受近200次咨询,患者们纷纷点赞。

结合世博展览馆方舱医院和普陀区新曹杨方舱医院的经验,梁爱斌组织医疗队不断优化工作流程和方案,大大提高了感染者在集中医学观察期间的安全性,实现了方舱感染者“快进快出”。在金山方舱,从核酸采样组拿到“核酸双阴”数据,到医疗组将拟出院者清单和去向上报市转运专班,用时仅4个小时。

“目前我们医疗队负责的三个方舱医院累计2000多位感染者转阴出院,这只是第一阶段的胜利,最终要让每个医疗队员平安回家,让上海全面社会清零,才算取得最后胜利。”梁爱斌说。

全国卫生系统先进工作者、上海交通大学医学院附属仁济医院重症医学科行政主任 皋源

牢牢守住重症患者生命线

自2020年新冠疫情蔓延以来,皋源多次带领团队进入公共卫生中心隔离区,参与重症患者的一线临床救治工作。同时,作为上海市新冠疫情防控组市级专家成员,他还参与新冠重症病例的交班及讨论。

4月7日起,仁济医院南院转为新冠救治定点医院,皋源隔天便进入隔离区,对新冠患者查房,了解病况。

“目前ICU病房患者中老年人占大多数,这也为危重症患者的救治带来了一定压力。”皋源表示,与2020年新冠疫情相比,如今在危重症患者的救治方面MDT的作用更加突出。“两年前,我们在上海市公共卫生临床中心参与救治时,MDT团队包括重症科、呼吸科、感染科、ECMO团队等。由于奥密克戎病毒株本身的特性,重病患者主要由基础疾病导致,因此MDT团队涵盖的学科需要更广泛。”

除了在周浦医院和仁济南院参与危重症患者的会诊外,皋源还兼顾仁济东院重症ICU患者的病情。在高强度的工作重压下,他依然乐观积极,他说,ICU是救治新冠危重症患者的“主战场”,他要发挥专业优势,提高救治率,牢牢守住重症患者生命线。

上海市先进工作者、上海交通大学医学院附属仁济医院感染科主任 马雄

组建多学科团队,打造疫情防控“堡垒”

2022年3月17日深夜,马雄简单收拾了几件衣物就火速进驻仁济东院感染楼,全面主持示范性发热门诊和新冠密接患者的医疗诊治工作。他带领发热门诊团队和感染科临时组建的多学科团队,克服重重困难,闭环在感染楼,夜以继日地奋战了一个半月时间。

仁济医院东院示范性发热门诊综合楼,是上海申康医院发展中心市级医院“十四五”规划项目中首个竣工启用的项目,于2022年1月初才正式启用,所以在医护、后勤人员的配备和磨合上还存在很多困难。疫情当前,闻令而动!马雄亲自协调人员,准备物资,挑灯夜战,以最快速度根据最新版防控指南制定出发热门诊的各项岗位职责、感控流程和应急预案,并做好人员岗前全员全覆盖培训。

危急时刻,他带领示范性发热门诊团队承担起浦东地区乃至上海发热患者的接诊工作,安排医护人员24小时接诊。全力确保示范性发热门诊“监测哨”作用再度升级、强化,成为仁济东院的一座疫情防控“堡垒”。

在医院领导和兄弟科室的大力支持下,马雄迅速组建了一支常驻感染科的多学科医护团队,涉及消化科、呼吸科、重症医学科、手术室、胆胰外科、血管外科、肿瘤介入科和神经内科等,以及保洁、工勤等后勤保障队伍。在他的带领下,大家齐心协力,满负荷运转,全力以赴守护患者,严防疫情扩散。

上海市先进工作者、上海市第十人民医院心脏中心主任 徐亚伟

闭环不闭关,救治不断线

2022年3月13日,处在“7+7”楼宇闭环管理,且各病区、心导管室之间相互隔离的心血管内科,接到未封闭的胸痛中心的前方通知:接诊急性ST段抬高心肌梗死男性患者,发病超出溶栓时间窗,且患方不同意转院治疗。

一边是人命关天的责任,一边是疫情扩散的风险。疫情防控遭遇心肌梗死等急危重症,怎么办?市十医院按照国家防控指南和医院实施预案,迅速敲定细化流程,创造性地提出“急诊部(胸痛中心)-专用通道-心血管内科导管室-专用通道-急诊部(抢救室)”闭环路径,徐亚伟亲自带领手术团队在严格三级防护下顺利完成介入治疗,术后无缝转运患者至抢救室,并完成环境消杀,待核酸报告阴性后相关人员解除三级防护,再将患者收治入院。

闭环不闭关,救治不断线。在疫情期间,心血管内科连续成功救治心梗患者61例,无一例延误治疗,无一例新冠病毒感染。“总班长”徐亚伟身先士卒的背后是“我是医者,也是党员”的铮铮誓言。

上海市先进工作者、上海市第六人民医院感染病科主任医师 臧国庆

老兵不老,壮心不已

从SARS、H7N9禽流感、甲流乙流,到新冠肺炎疫情,年逾花甲的抗疫“老兵”臧国庆,一直冲锋在一线。

3月31日,臧国庆就带领六院医疗团队前往奉贤零号基地方舱医院,和奉贤中心医院的队友们在最短时间内完成了方舱布局、院感、收治标准流程等准备工作,并在4月3日准时开舱,高效有序地完成了首批患者的集中收治。

随着入住患者的增加,后续工作压力随之骤增,臧国庆带领团队不断优化收治流程,细化工作制度及方案,还自编了核酸核对的程序,大大提高了工作效率和准确性。对于病情较重的患者,他坚持床旁查房、讨论病情,最大限度地保障患者安全。

作为奉贤方舱医院专家组组长,他首先提出医护零感染,强调感控的重要性,提高了大家对脱衣流程及感控细节的重视,实现了医护零感染。目前方舱医院井然有序,出院率提升,实现床位等病人。