两年多了,他们一直冲锋在疫情最前线,轮番出击,紧绷的弦从未松懈,“苦和累”已习以为常;两个多月了,他们再次踏浪前行,不舍昼夜,在疫情的风暴眼中与病毒忘我搏杀。

在易传播、难发现的新冠变异株奥密克戎的裹挟下,2022年的上海之春,正经历着一场艰难却也励志的抗疫大考。作为传染病防控在公共卫生层面最核心的机构,上海疾控以其科学精准、专注专业、百折不挠的精神,在一场场攻坚战、阻击战中被看见、被认可,而他们却自称是一群“做得越好,越不被看见”的人。

每天新增、变化的疫情数据背后,折射出疾控人出入现场、数据收集、病原检测和分析研判的日夜兼程。袁政安、张曦、潘启超、孙晓冬、吴寰宇、朱奕奕……一批劳模先进守初心,挑重担,大疫当前无所畏惧,身先士卒,率先垂范,捍卫公卫人的“守沪”誓言——“公”而忘私,舍己“卫”人。

全国先进工作者袁政安劳模创新工作室

守正创新,与病毒博弈到底

袁政安指导分管部门开展疫情分析和流调工作

袁政安,上海市疾病预防控制中心党委书记,上海市新冠防控专家组成员,全国先进工作者……抗SARS,斗禽流感,战新冠,抗疫老兵在30年的防病实战中积累了丰富的经验,由他挂帅的“袁政安劳模创新工作室”在市疾控中心应急管理处挂牌,这里也是新冠防控的处置枢纽和协调“大脑”。

“荣誉不是勤奋和成绩的简单叠加,而是两者的交汇融合。”袁政安说,新时代的劳模精神,就是要勇于守正创新,与病毒斗智斗勇,博弈到底。

3月以来,上海疫情风云变幻,复杂严峻,要与传播速度快、隐匿性强的奥密克戎变异株较量,关键在“以快制快”和“高效精准”。袁政安率领团队迅速“布阵”,第一时间理顺本市疫情报告流程,完善流行病学调查与风险人群管控策略,强化核酸检测资源配置和实验室生物安全,从疾控角度不断发力,为本市疫情防控提供专业支撑。应急管理处临危受命,集中办公,组建、参与不同工作组,枕戈待旦,平均每人每天至少工作16个小时。

——举措新:区域筛查,崭新挑战,在社会治理中协助落实新冠疫情防控举措。3月,在市新冠防控“指挥部”的统一部署下,疾控中心紧急成立工作小组,负责区域网络化筛查的数据报送联络和统计分析。数据量大,要求高,时效性强,全市16个区累计报送网格化筛查统计报表400多份,工作小组对全市16个区200多个街镇各轮次的筛查数据进行汇总,聚焦阳性情况分析,开展疫情趋势研判。

——任务新:接报预警,数据质控,确保防控面上工作科学精准。3月14日中心成立新冠肺炎疫情防控数据组,由应急管理处承担起对接各区新冠肺炎疫情初筛检测异常情况的信息接报工作,还参与了检测数据汇总工作,累计汇总本土病例实验室结果7500余人次,整理和反馈病例检测报告5000余份,上传至国家平台的本市核酸检测数据多达7800万条。

——成效新:密接追踪,落实管控,应急处置职责任务不松懈。应急管理处有个密切接触者追踪办,网友称其抗疫期间信息处理效率“高效到没朋友”。3月以来,“追踪办”累计向30个省发送协查函2730份,涉及协查人员8327人;累计收到外省市推送协查函2322份,涉及协查人员5134人,均一一落实排查管控。为提升突发公共卫生事件现场处置的能力,协调加强国家队单兵设备建设,应急处还高效完成“信息采集终端设备”配备,为疾控中心参与流调、现场应急处置的医护人员在4小时内完成流调核心信息提供了便利。

袁政安参加上海市新冠疫情防控新闻发布会

全国先进工作者、市疾控中心病原生物检定所所长 张曦

不忘初心,“一锤定音”是不懈努力的方向

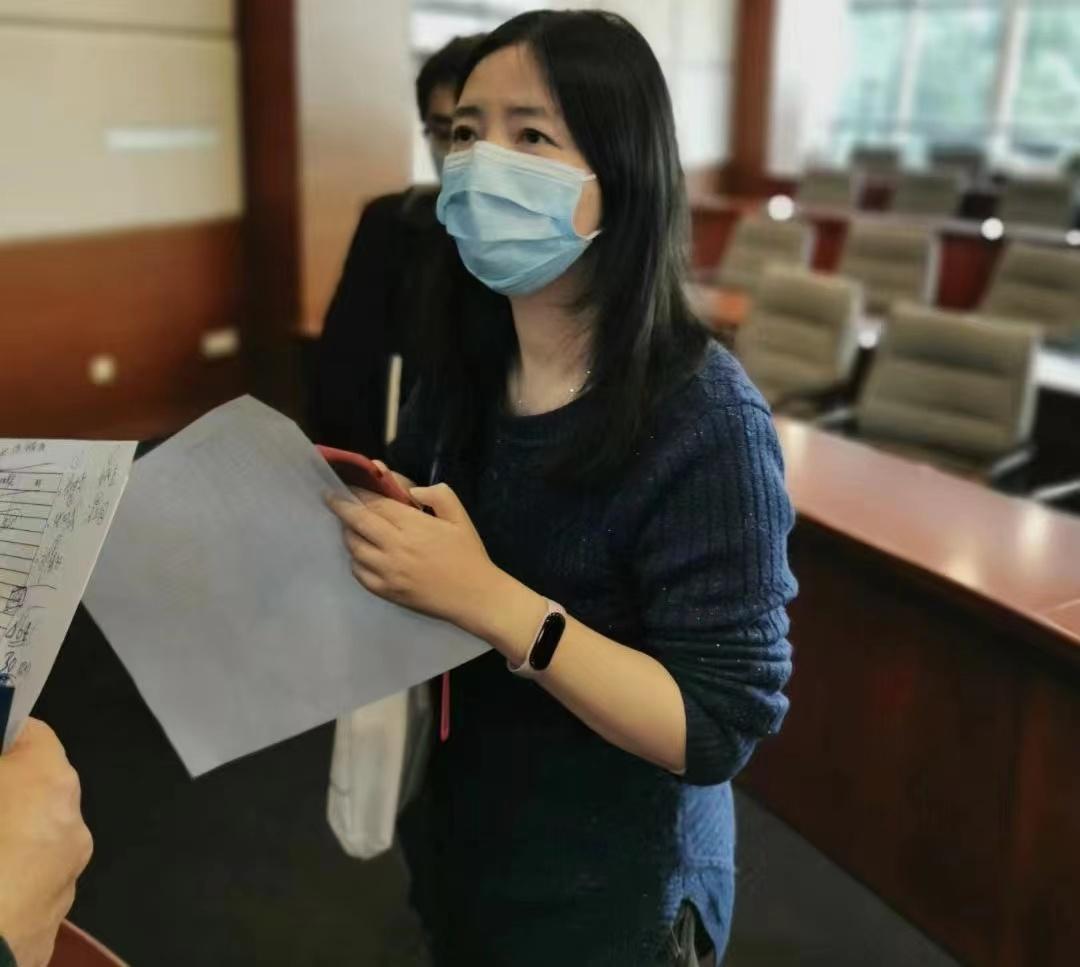

张曦在查看实验过程

2022年4月29日凌晨,张曦在新冠病毒检测实验室里迎来了她的六十岁生日。从1988年上海甲肝大流行、2003年“非典”、2005年禽流感、2009年新甲流、2013年H7N9禽流感,直到2020年至今的新冠疫情,她闻令即动,日夜兼程,用数年如一日的热情、奉献与敬业,守护着上海这座特大型城市的公共卫生安全,践行着劳模精神、工匠精神。

虽已耳顺之年,但张曦始终指挥、奋战在病原检定工作的最前线。3月本土疫情以来,她更是仿佛将自己“钉”在了岗位上,面对激增的工作量,她连续数日通宵工作,累得说不出话来。除了做好团队引领和管理工作,她还亲自上阵,参与每2.5天一轮的12小时新冠检测排班。张曦是全能型选手, P3实验室组、测序组、常规组,哪里需要她就到哪里顶上。在她的率先垂范下,张曦劳模工作室里的每一个人相互鼓励,彼此扶持,同心战疫。

配消毒剂、擦拭把手、清洗地板、高压灭菌……这是几十年来,张曦每天进入实验室仔细完成的第一件事;样本是否做了复孔、用了什么试剂、内参情况如何……这是面对每一个样本结果,张曦再三确认的细节;实验室的参数、人员操作的规范、是否有特殊情况……这是在P3实验室的监控室内,张曦时刻关注的动态。正是日复一日、每时每刻的审慎笃行,保障了实验室的生物安全和检测结果的准确可靠。

张曦曾获多项国家及上海市科技进步奖,她深知,只有不断提升能力,才能一锤定音地捕猎“病毒”。她持续开展质量管理和控制,保障全市实验室检测结果的可靠,并不断优化流程,提升检测通量,缩短检测时限。作为项目牵头人,她还积极推进市传染病质控中心、公共卫生病原检测实验室网络和平台等项目建设。

面对国内外新冠疫情依然严峻复杂的形势,面对本市疾控体系现代化建设步入关键时期,本该光荣退休的张曦义无反顾地选择留下,继续为守护城市公共卫生安全贡献智慧与力量。

汶川地震灾后恢复重建先进个人、市疾控中心副主任 潘启超

坚守阵地,大数据测绘抗疫“作战地图”

潘启超指导队员进行数据汇总校对

30年沙场秋点兵,潘启超先后参与SARS、H7N9禽流感、汶川地震等疫情防控和灾后援建,积极探索流行病学新思路、新方法。此番大疫当前,他再次带领团队驻守前线,专攻协调疫情数据接报这一基础却关键的重任,为本市疫情的防控策略制定和防控重点瞄准测绘出明晰的“作战地图”。

3月中旬,战疫全面升级。3月14日,疾控中心成立数据工作专班,主要负责对接各区新冠肺炎疫情初筛异常情况信息的汇总、整理、校对和审核。潘启超任组长,中心应急管理处、业务管理处等部门集结9名精兵,工作组马上启动,并连轴运转起来。数据量庞大、时效要求高、数据字段还需随着疫情变化及时调整,潘启超沉着指导队员理顺工作机制,把控关键点——查重,十大关键信息核对,缺项和逻辑错误项的补全、订正……就这样,每日数据都被“盘”得清晰明了,并与后续环节顺利衔接。

数据组的工作节奏被限定在特别短促的时间单元内——每一个24小时都会经历好几轮战斗:每天10时、12时、17时、18时、21时、24时6个时点,报表都需要实时更新;初筛阳性人员的信息即收即报,意味着每时每刻都有数据蜂拥而至。潘启超和他的队员像被黏在了座位上——连日来,几乎每一顿饭都在工位上对着电脑屏吃完;每天坚守到半夜以后,多次通宵战斗到黎明……周而复始的“数据战”,海量、细琐、不容差错,潘启超都与队员并肩作战,“既扛起一份责任,更是互相给予支持。”

上海市先进工作者、市疾控中心副主任 孙晓冬

攻难克艰,关键时刻挺身而出

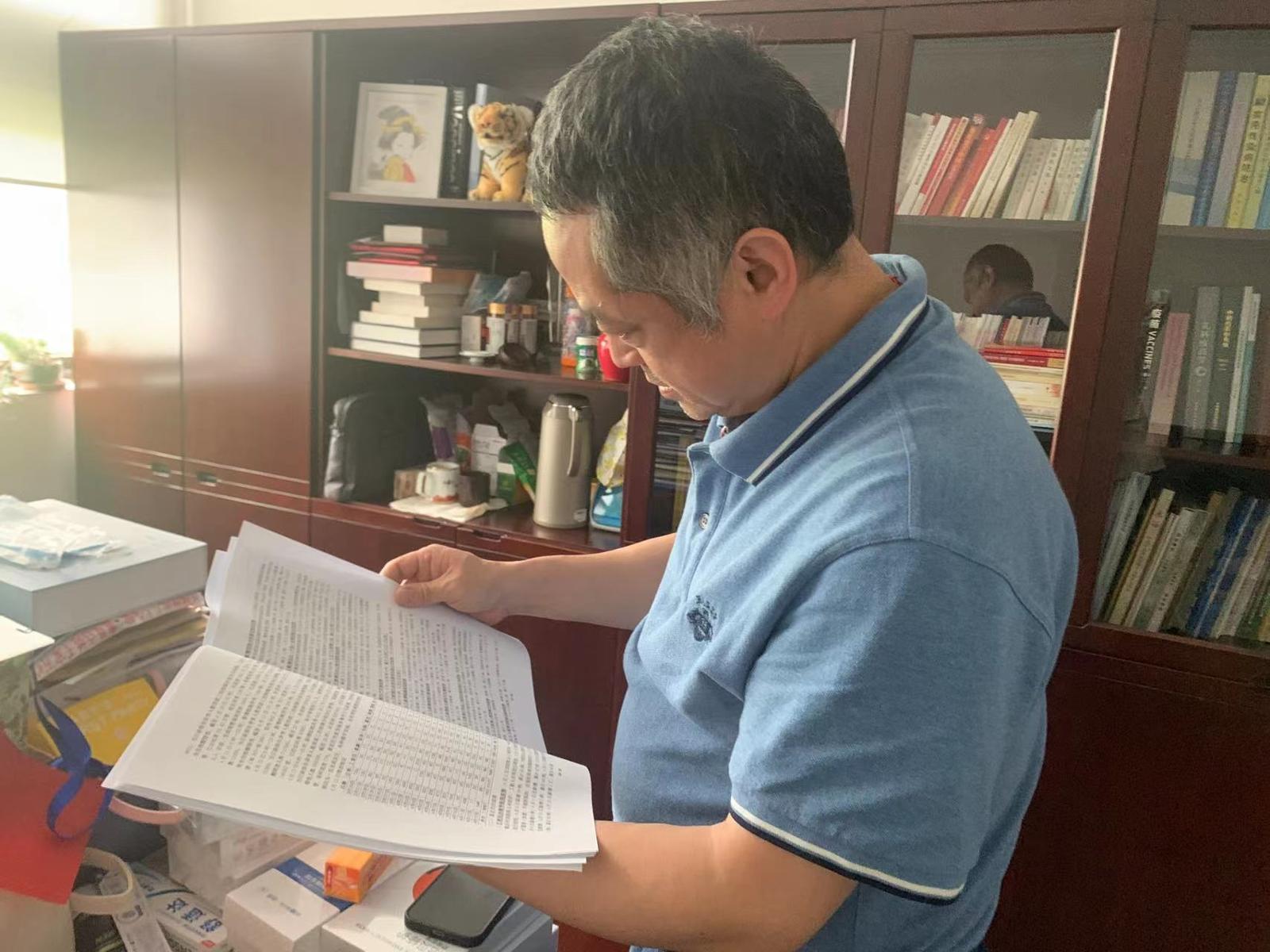

孙晓冬阅读分析各区疫情数据汇编手册

3月13日,上海新增本土新冠肺炎确诊病例,首破三位数,关键时刻,孙晓冬火线加入疫情现场处置组,对口负责松江、嘉定、闵行、徐汇、虹口、静安、崇明、奉贤八个区的疫情处置指导。

队里人手紧张,孙晓冬如孤勇的救火队员,哪里的确诊病例往上蹿升或发生聚集性疫情,他就只身一人奔赴哪个重点区域,了解一手信息、会同区里分析研判、讨论处置方案……

“我喜欢和数字打交道。”他说。每天早上,他都花上数个小时,将区域内每一起疫情的情况简要手编汇总成册,时间、地点、病例数……逐条过目、了然于心。厚厚一沓纸,最多时达60多页,枯燥的数字在孙晓冬眼里却透射出疫情的分布、联系和特点、重点,他甚至还敏锐地发现上报数据的细微错误。“有了这些信息做基础,摸清由来和状况,我心里有底,才能知道作战的方向和方式。”深入、务实,迅速、可靠,是这个“疾控老兵”宝贵的作战技巧和职业素养。

疫苗接种是阻断疫情传播的重要手段,也是孙晓冬一直以来深耕、分管的专业领域。上海市从2020年10月份起压茬推进、稳妥有序地对2000余万在沪各类人群开展新冠病毒疫苗接种,但全市60岁及以上老年人接种率还未达到理想水平。在目前本土疫情流行下,既往接种服务能力的维持和工作推进都面临重重困难。但孙晓冬深知,免疫接种工作必须在合适时提上日程。4月19日晚,在接到参加第二天新闻发布会的安排后,孙晓冬召集疾控中心免疫规划所,仔细研究发布内容,反复打磨文稿,力争获得市民对免疫接种的理解和支持。

随着本市疫情防控形势向好、复工复产筹备在即,他又紧跟形势,牵头向卫生行政部门递交了关于综合“三区”划分以及辖区人员结构、养老机构等重点单位分布实际制定接种计划的政策建议;组织团队制定重点场所新冠疫苗接种的安全技术指引;支持以上门服务、移动接种车进社区、专车接送等,提高接种服务的可及性和便捷性……在他的呼吁和协调努力下,自4月19日至4月26日的一周内,全市已有5个区恢复新冠疫苗接种工作,其中60岁及以上老年人接种27865剂次,占比达59.42%,为本市重点人群长效疫情防控筑起坚实的免疫屏障。

在完成各种攻坚任务的同时,孙晓冬又担任环境整治消杀工作专班“终末消毒”工作小组组长,为市、区疾控中心的消毒工作提供技术支撑,并对消毒实施过程的质量控制和效果评估给予技术指导。

“我可能是消毒专业上的新兵,但责任在肩,目标始终没变,那就是取得疫情防控的最终胜利!”

上海市先进工作者、市疾控中心副主任 吴寰宇

专业制衡,与疫情拼抢跑道

吴寰宇开展病例电话流调

“小区封控已久,为何还会不断出现阳性患者?”

“筛查数据延时、家庭聚集存在、运输传递可能……”在上海市第153场新冠肺炎疫情防控新闻发布会上,面对防疫热点问题,吴寰宇从容应答,简明扼要地化解了大家的疑惑。

吴寰宇精于专业,在历次重大传染病调查处置中练就了一双“火眼金睛”。他既是全国疾控系统的资深专家,又在民盟、政协履职,系百姓心声,凭科学说话,正是他多年不变的追求。“我坚信,采用科学的方法解决科学的事情,集中力量办大事,没有过不去的坎儿。”

吴寰宇分管市疾控中心传染病防治、应急处置、病原检测等一线处所,面对此轮局面复杂、难守难攻的重大疫情,他出现场,重研判,疫情处置科学严谨。他挑起现场调查处置重任,还承担着浦东新区、黄浦、长宁、普陀、杨浦、宝山、金山、青浦等八个区的新冠防控联络指导工作,千头万绪都默默抗下,24小时恨不得拆开揉碎,分身使用。

随着疫情的进展,3月中旬起,吴寰宇调整作战策略,将传防流调工作重点转移至分析研判、支撑决策上。他带领团队梳理每条流调案例的传播链,对全市疫情开展每日分析、阶段性分析,从海量个案流调信息中挖掘风险点、发现防控难点,分析疫情变化趋势、描述病毒传播特征,尤其关注医疗机构、菜场市场、建筑工地、企事业单位、养老机构等重点场所的聚集性疫情,制定重点场所防控要求。“疫情处置不能停留在纸面上。”他不仅闻令而动,经常出席市疫情防控新闻发布会、市委市政府专家研讨会、专题研讨会或线上培训,而且随疫出行,亲赴看守所、工地等重点场所开展风险评估,捕捉传播链上的敏感关键信息,指导聚集性疫情的流调处置。

吴寰宇分管的病原检测团队是上海市疾控中心新冠防控部署的重要一环。他亲自指挥、部署,3月30日举办全市新冠网络实验室质控培训,稳妥应对了来自海关、公卫中心、血液中心、人员筛查、环境筛查等多种类、多数量的复核及监测样品。吴寰宇团队还发挥优势,依托BSL-3实验室助力本土企业科技创新,成就了上海第1款、全国第21款经国家药监局批准的抗原检测试剂产品。

“疾控人不畏艰难,敢啃骨头,是老一辈精神所在,也是新一代使命担当!”吴寰宇以专业制衡病毒,与疫情拼抢跑道,积小胜为大胜,向上海“动态清零”的目标迈进。

上海市先进工作者、市疾控中心传防所主任医师 朱奕奕

时不我待,勇当疫情防控的守“沪”人

朱奕奕2020年作为国家卫健委新冠肺炎首批防控专家组成员驰援武汉战疫

两年前的大年初一,紧急驰援武汉的那晚,仿佛犹在昨天,两年后的3月,朱奕奕再次出征,全力以赴迎击疫情,初心不变——咬紧牙关、一鼓作气,发挥自身专业优势,打赢这场守“沪”硬仗。

作为流行病学调查队员,她多次赶赴现场开展疫情处置工作,从蛛丝马迹中抽丝剥茧,跟踪疫情变化动态;对流调队员专业培训,并为队员们答疑解惑。她还积极参与聚集性疫情调查和信息统计分析,开展全市市场、工地等重点场所聚集性疫情跟踪,汇总信息并撰写专题分析报告。在三级疾控网中,她与区疾控传防条线队员密切联络,收集审核联络区相关疫情进展,做好流调工作对接,跟进区疫情动态和疫情溯源工作,开展各类专题调查分析和方案制定,提出防控建议。此外,回复市民防疫策略和防护措施等咨询,参与修订防疫科普材料,指导推动市民科学防疫。

随着疫情的发展,朱奕奕所住小区实行封控管理。她主动亮明党员身份,迅速下沉社区,在繁忙的防控工作之余,对居委的核酸采样布点、采样路径等方面给出专业意见,减少疫情传播风险。

尽一份力,发一束光,暖一群人。她相信,千千万万的守“沪”人一起努力,一定能迎来疫情防控的曙光!