“毛发鉴定和新型毒品鉴定一直是我们研究的主线,随着毒物目标不断增加,我们的研究对象也像滚雪球一样扩大,”说到团队研究,司法鉴定科学研究院法医毒物化学研究室研究员向平满脸自豪,“在毒物鉴定方面,我们要做到最好。”

1991年从上海医科大学药学院毕业后,向平踏进了司法鉴定科学研究院的大门。在法医毒物化学专家沈敏的指导下,她逐渐成长为一名“毒物专家”。31年来,向平始终专注于毒物分析鉴定,曾获得国际法医毒物协会(TIAFT)国际学术奖,并担任国际法医毒物协会(TIAFT)中国地区代表。作为我国内地目前唯一的国际毛发分析协会(SoHT)会员,她在毛发分析领域的精湛技术是国际鉴毒舞台上靓丽的中国名片。

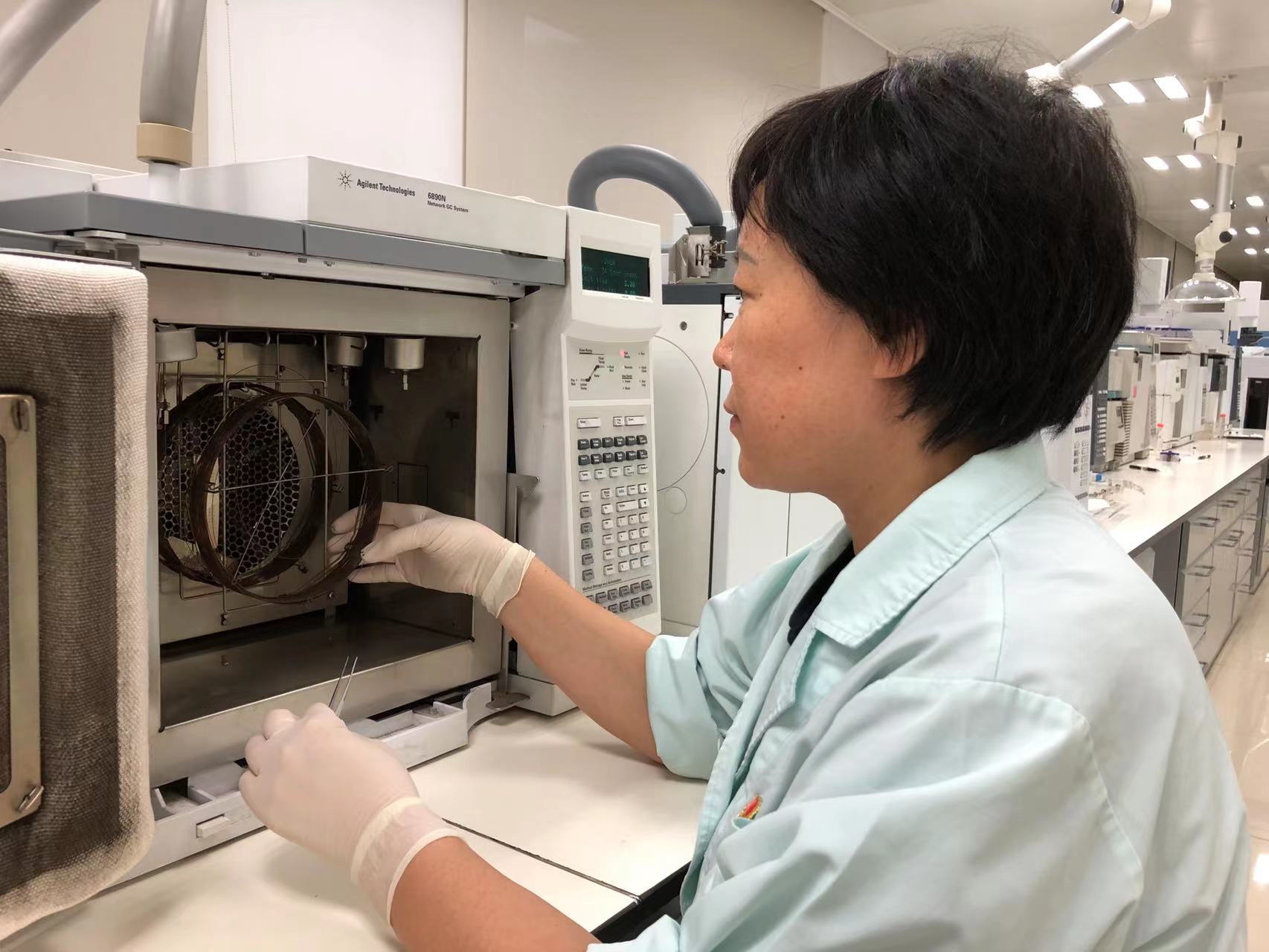

“刚进研究院的时候,仪器设备都很落后。”向平回忆,上世纪90年代国内法医毒物分析技术贫瘠,想要搜集毒物数据只有一种办法:实地走访各大药厂。于是,向平和同事们“兵分几路”,坐着火车硬座奔波在全国各个药厂,收集了上百种药物标准品。

曾经的经历让向平意识到,研究筛选方法、建立毒物数据平台是提高筛选能力非常重要的基础工作。她带领团队反复实验,逐渐搭建已知毒药物系统辨识技术体系,将可测药物种类从数百拓至上万种,并建成我国唯一的中国人群中毒法医毒物学数据库。“现在中毒案发生时,我们能够通过数据库做到快速鉴别,”向平说,“就算目标毒物不在数据库里,也能迅速将其排除。”

“检测灵敏度和快速分析,是我们始终追求的目标。”向平说。面对涉毒涉药犯罪分子千方百计追求高毒性低剂量的有毒物质带来的检测困难,向平带领团队研发的超痕量检测技术,将毒药物检测浓度从千分之一降至百万亿分之一。她还绘制出“毒情地图”, 推动国家禁毒迈向精细化管控。科研没有终点,近年她又向毒物学科学巅峰——“完全未知物鉴定”发起挑战,带领团队研发“未知毒物系统筛选分析技术”。与此同时,向平团队持续更新毛发鉴定技术:从一束头发精准到单根头发,从3厘米对应半年到1厘米对应一月,使中国跃升为毛发中滥用物质鉴定技术强国。“目前头发鉴定已进展到微分段:将1厘米分成25段,每段对应每日摄入,大致确定头发主人摄入外源性物质的日期。”

“不让疑难案件成为悬案也是我们不断研究的动力。”向平说,她始终坚信“解决案子是研究的核心目的”。某知名高校被投毒的研究生、卫生间硫化氢中毒的小夫妻、封控之下毒瘾难耐的瘾君子……三十多年来,她与团队凭借高超的技艺,完成鉴定超10万件。

此外,向平主持或参与制定本行业70%以上的技术标准和规范,率先提出《法医毒物有机质谱定性分析通则》和《法医毒物分析方法验证通则》等专业通则,主持省部级以上科研项目7项,发表学术论文200余篇,成为法医毒物化学鉴定界的“字典”“宝书”。

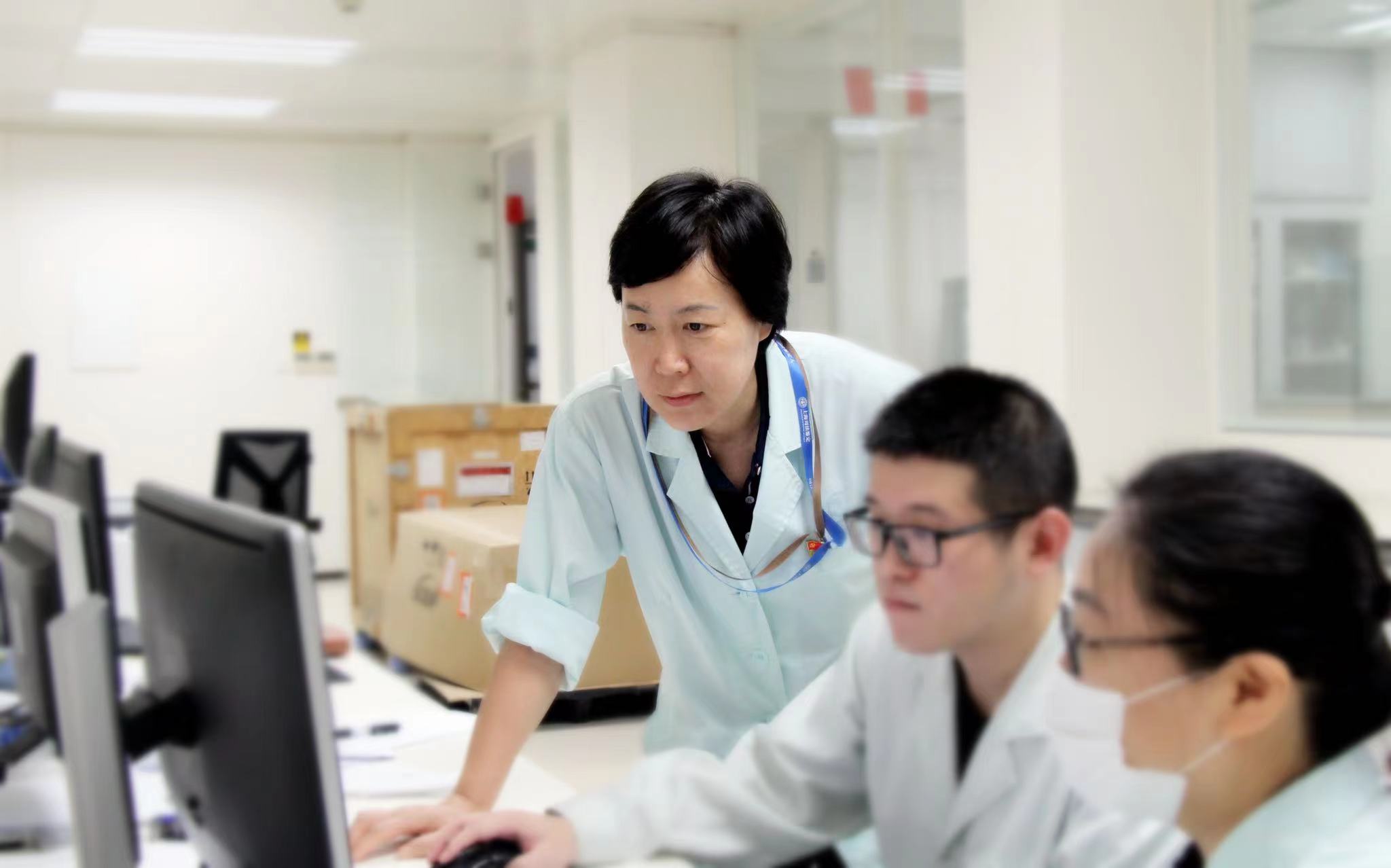

“毒物鉴定的研究与突破也离不开司鉴院的培养以及团队的支持。”近年来,向平还培养了多名毒物鉴定技术人才,谈及培养理念,她说:“除了能力和知识,我也希望能够将老一辈艰苦奋斗、追求卓越的工匠精神,一代一代传承下去。”