1993年12月末的一天,上海交通大学女生李蕾换乘三辆公交车,从闵行东川路赶到城隍庙。她一头扎进福民街小商品市场,一口气批发了百来张贺年卡。这些卡片随后出现在交大的学生商店里,李蕾因此发了人生中的第一笔财。

那是市场经济的星星之火正燎原的年代,即使是象牙塔学子也忙于打工、挣外快。福民街小商品市场整日人声鼎沸,走在路上都能闻到人民币的味道。

福民街,这里曾诞生上海第一个有多种经济成分的小商品市场。在上海四通八达的路网中,这条路小的连名字都很难让人记住。但在过往70年中,在上海从计划向市场经济“转身”的进程中,福民街也是值得书写的一段历史。

福佑商厦视频

18个小商品市场,5000多个体工商户

谢德勇的店位于福民街12号,这个位置靠近街角,刚好能看到人来人往。今年是他在这里开店整整14年。

他的店铺是名副其实的杂货铺,10平方米的空间里,箱包高高挂在墙上,宝玉石被锁在玻璃柜里,还有各种零碎小玩意儿。

谢徳勇和他的小店

这样一爿小店租金几钿?谢德勇说,2010年前每年都涨,之后又渐渐回落。高峰期,10平方米的月租金曾一度高达30万元,如今,平均月租在20万元上下。

租金起起伏伏却仍处于高位,而店铺的利润则是逐年回落。2005年,谢德勇初来福民街开店,一眼选中这个街角位置,小小的10平方米,生意最好时连走道上也挤满了往来的客人,而整条福民街更是人行如织。

数不完的客人,便有数不完的流水。高峰期,小店刨去房租开销,每月可入10来万,净挣5、6万元。如今,每月能有2、3万元的营收已然不错,毛利则是勉强持平。

在黄浦区豫园街道1.19平方公里的土地上,有多少像谢德勇这样的小商品经营户?答案是:5000多家经营户、18个小商品市场,80%来自全国各地。

其实,谢德勇店铺所在的福民街,是后来才开发出的成片商铺。在他店铺的斜对面,有一栋福佑商厦,这里才是原福民街小商品市场旧址,挂牌设立的当年,成交额就做到了1221万元。

关于福民街小商品市场成立的具体时间,目前可查阅到的资料中说法不一:

在“黄浦区庆祝改革开放四十周年主题展览”中如此表述:1980年福民街小商品市场成立,有60余个个体摊位。1983年发展到600余个摊位,是市中心著名的小商品市场。1998年整体迁入上海福佑商厦。

据上海地方志办公室公布的资料,1983年10月28日,上海老城隍庙小商品经营部开业,经营小商品收购、批发和零售业务。该地区福民街形成上海第一个有多种经济成分的小商品市场,是全市15个小商品市场中最大的一个。

在福佑商厦六楼豫园街道小商品市场党建(群团)服务站,还有这样的记载:1981年,市场正式开放并纳入政府监管。开放后,市场生意兴旺,规模不断扩大,但占用马路、人流拥挤,管理困难等问题越发凸显,严重影响了市场发展。

豫园街道小商品市场党建(群团)服务站

虽然设立时间无定论,但有一点是肯定的:80年代初期,在这片被平房围绕的土地上,改革开放的春风已经唤醒了沉睡的人们。

1994年,原南市区启动了福民街小商品市场“引集入室”项目改造。1998年,福民街小商品市场正式迁入福佑商厦。

200元就能开店,每天万余人来逛集市

如今,福佑商厦六楼豫园街道小商品市场党建(群团)服务站里,还悬挂着改革开放后豫园小商品市场第一批个体工商户的营业执照。

豫园小商品市场第一批个体工商户的营业执照

1983年1月1日,经营童装、塑小玩具的殷金喜,拿到了这张上海市个体工商户营业执照,当时的信息均用手写,而殷金喜当时的开店资金额(相当于注册资本)仅为200元。

上世纪八十年代的小商品市场里,卖点啥?

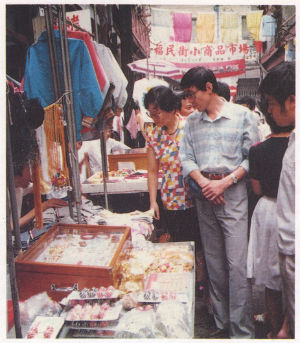

上世纪八十年代的福民街小商品市场

比如:来自浙江的尼龙袜、弹力袜、塑料鞋、土布;近郊的各色拎包、节约领、胸罩、玻璃弹子、苏北和南通的玻璃器皿以及本市的饰品、枕套、童装、发夹小手工艺品等,不下百余种。有批发,也有零售。其中,批发约占60%以上。

那个年代,在福民街小商品市场,一只男式节约领约1块3毛钱,比国营商场售价低4成。国营商场里每对10元左右的绣花枕套,在福民街只卖5至7元。

花色品种多、货源来自全国各地。从廉价的日用小百货,到自产兼外加工的童装、拎包等等。还有彼时热销的镀黄项链、镀克钮扣、赛珍饰品等,由外地工厂把产品由推销员带到上海委托摊贩代销。

上世纪八十年代初,每天来逛集市的约有万余人次,假日成倍。每月成交额约在70万至100万元上下。

当年的福民街小商品市场

“80年代初期,浙江义乌商户起步阶段,也是到上海福民街小商品市场来拿货,后来才发展成为小商品城。”豫园小商品市场党总支书记冯锦莱回忆,他于上世纪80年代后期下海经商,先在原南市区老西门地区、而后1996年到豫园小商品市场做生意。

冯锦莱称,殷金喜如今已是颇有成就的企业家,而福民街上的第一批个体工商户,如今还剩下两成左右在坚守。

最风光的3年,每天醒来都在数钱

“我在这里21年了,天天从太阳升起到落山,日日夜夜都泡在这里。”王奎根和妻子在福佑商厦一楼中庭位置,经营着自己的店铺。

沿商厦一楼拾级而上,拖鞋、筷子、衣架、木梳、饭勺、十字绣、麻将牌……你能想到的东西,在这里都能找得到。因为主打批发生意,这里的价格比淘宝网还便宜些。

当年的第一批个体工商户大多是上海本地人,现在多已转型,如今留下的多为外省市来沪人员。王奎根是当年第一批设摊的摊主,像他这样还在坚守的人,现在多数集中在大厦的一楼和地下一层。

王奎根和他的小店

“生意风光就风光在头三年。”王奎根指的,是1998年到2000年这段时间。

什么是风光?王奎根一边用打火机点燃手里一根红绳的根部,揉搓着将火熄灭,一边告诉记者,就是“每一天醒来都在数钱的日子。”

“头三年做服装,商厦里、走道上,全部是人,走路就是人挤人,货来不及进,进来就卖光。”此后经年,王奎根卖过很多东西,现在则专做宝石生意,除了一些名贵玉石,也有诸如水晶手串之类的小生意。

“我没有做网上生意,大家来买,我来卖,要讲先进么,就是也有了二维码,付钞票的辰光侬假使没带现钞,可以扫一扫。”王奎根说。

以后,会不会把铺位交给孩子?王奎根摇头道,他们开的是夫妻老婆店,生意好时共开怀,生意清冷时一起捱,年轻人有自己的世界,不必再用一纸执照、一间小店来捆绑他们的一生。

行将退休,大半生守着“2.7平方”

“往前走,再往前走,伊店开得最早。”离开王奎根的店铺右转向前,经过卖棉拖鞋的上海阿婆指路,记者找到了王根保。

“1998年6月份开张,从第一天到现在,我就只卖内衣内裤。”王根保今年57岁了,当年,她花了13万元买下了这个位于福佑商厦一楼C区的6平方铺位,实际使用面积只有2.7平方米。

说是铺位,不如说是一个小隔断的摊位,左右都有商家。她站在中间,上下左右前方都挂满了内衣内裤的商品。

“我算是思路清爽,直接把铺位买下来,省掉了嘎许多年的房钿。”王根保笑声爽朗,声音响亮,看起来是个简单而快乐的人。问她为什么会来这里开店,她直言:“为了生存呀!”当时她下岗在家,寻不到其他生活,就来到这里。“也谈不上赚多少钞票,但是一家老小的开销、小人读书的费用,基本上都靠了我这个摊头。”

福佑商厦内交易场景

忙碌时做做生意,闲下来就在货物中间跳跳舞,从36岁人生最黄金的时光,到如今行将退休,王根保把自己的人生都安放在这2.7平方米中。

“听讲有人走出去后赚了大钞票,但是我还有3年就满60岁了。”王根保说,如今她只有一个现实的想法,“能做多久就多久,把家里开销打平”,“我是从来没想过开网店。”对于王根保而言,这些新生事物就像是一个极其美好的梦。“等到退休,我就把店铺租出去,好好叫享受生活去。”

破墙开路,生意的门要越开越大

有人离开,便有人来。

胡少军于8年前来到福佑商厦。虽然生意做的晚,店铺也不属于自己,不过他很早就开始拥抱互联网,亲历了“电商时代”给小商品生意带来的变化。

“不同的节气要卖不同的商品,只要顾客有需求,就想办法去进货。”胡少军告诉记者,他的店里玩具、礼品,随着节令一应俱全,除了实体店买卖,也开了淘宝店,多元化经营让小店从线下到线上,都一直红红火火。

往来者争相购买

“人是要跟上时代的,以前实体店人山人海,现在的人逛马路的热情消退了,但是只要你想做,总能找到新的路。”胡少军说。

在实体店式微的今天,提及小商品市场,福民街、福佑商厦的名字依然响亮。顾客中最多的是来采买婚庆用品,找一间铺位,一张红纸、一站式配齐,比淘宝还方便。每逢新年、节日,采买装饰品、礼品的人,也会想到此处。

福民街采买婚庆用品和节令商品的人们

如今,属于实体店的繁华已成往事,小商品市场迎来了“破墙”、“开路”的另一个时代。

豫园小商品市场党组织最近在做一件事:牵手知名电商企业,开展“互联网+”技能培训,推动小商户实现线上线下的互动发展。他们还有个想法,以商品的“颜值营销”为主题,为市场商户植入崭新的营销策略和思维,更新市场商户的经营理念。

1994年,当人们给开放的市场砌上围墙,“引集入室”为“王奎根们”打开了生意的大门。

2019年,他们决心用互联网“砸”掉心里的那堵围墙,小商品这门生意或将就此奔向高速公路。