大杨浦,杨树浦。

似乎在上海,你很难找到这样一条路,念到它,就会毫不犹豫地想到这个区。

杨树浦路,就是如此。这是一条绵延5公里的百年工业之路,南面是星罗棋布的民族工业厂房,北面是成片的老式居民建筑。在那个火热的年代里,每天数十万产业工人穿行在这条路上,自行车的洪流从厂门口奔涌而出,叮当的车铃可以响彻城市上空。

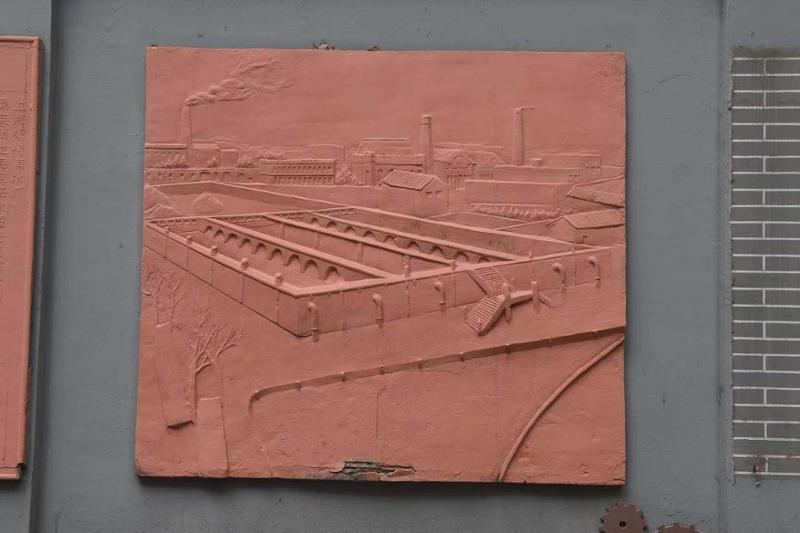

468号,上海船厂;800号,杨树浦水厂;1056号,上海第一毛条厂;2086号,国棉9厂;2800号,杨树浦发电厂;2866号,国棉17厂……

走在这条“沪东第一路”上,哪怕闭上眼睛,昔日热火朝天的生产画面也能跃入脑海;捂上耳朵,机器轰鸣声仍能钻进心里。你能嗅到铁的锈味、机油的“芬芳”,那是时间镌刻在此的记忆,那是“万人大厂”在中国工业黄金时代留下的记录。

当然,睁开眼时,所有这些都已时过境迁,岁月带走了很多,这条马路早已脱胎换骨。但在每一个曾经在此度过了青春年华的上海工人的心中,永远有一条专属自己的杨树浦路。

戳视频,杨树浦路的过去和现在

我是工人,要对得起厂

一偏身,一踢脚,把自行车潇洒地停了下来。“老板,老规矩,三两干挑。”张云翔朝店里叫了一声,顺便看了一眼手表。嗯,时间还早,吃面正好。

这是31年前一个工作日的清晨,20岁的张云翔和许多船厂的同事一样,习惯性的到厂对门的一长串早点摊吃早饭。干得活重,吃的得“压肚”,杨树浦路大连路口的这些摊点,当年最熟悉船厂工人的饮食习惯——量大、热乎、油足,让毛头小伙子吃得过瘾!

“大、好大、真的是大!”这是张云翔进厂时,对这个单位的感觉。有多大?两个船坞绕一圈,他得步行两站路;上下班时,车流汹涌,活脱脱的“车水马龙”。

“万人大厂”,是那个年代杨树浦路独有的产物。现在的年轻人无法想像,也根本无从想像这种“巨型国企”的盛况。

位于路两端的上海船厂和国棉9厂,光这两个厂当年就创造了这条路上一道奇观:每天下班,两头交通要至少“瘫痪”10来分钟,需要交警来指挥自行车流。

最有意思的是,船厂是“男人的天下”,自行车流里几乎全是小伙子;而棉纺厂则恰恰相反,大多是女职工。一头是阳刚,一头是靓丽,一代产业工人的青春就这么在这条路上交织。

“各辰光,船厂的女工真是稀缺,就算有,也基本在仓库管理、驾驶班、行政等岗位,一线加工装配几乎看不到。”张云翔笑言,吃早饭的时候,要是有个船厂的女同志骑着自行车过来,大家都是抢着让座,“其实也没什么特殊想法,就是觉得理所当然。”

“劲道足!”张云翔这样形容那个时代的工人:规定早上7点半上班,7点一刻前全员早已开工;说是4点半下班,可到了晚上7点半,车间照样灯火通明,自愿加班加点的比比皆是。

一切没有任何理由,只有最纯朴的情感——我是工人,要对得起工作,对得起厂。

“真的,我们那时候很单纯。”张云翔缓缓说道。浦东厂区的许多同事,天天一身汗一身油,下了班想洗个澡回浦西的家。明明厂区里就有船厂自己的摆渡船,可没有一个人坐,宁愿自己掏钱去浦东的公交摆渡,再回浦西厂洗澡。

为啥?因为按照规定,厂里的摆渡船是用来运货的,“你看,就是那么戆。一点便宜不肯沾,宁愿自己苦点吃力点,也不能给人家说闲话。”

此后数十年,上海船厂几经变迁,位于杨树浦路上的浦西厂区原址融入滨江杨浦岸线规划,两个空船坞也将改造成下沉式公共区域。

喧嚣无比的厂门口早点摊早已不复存在,灯火通明的厂区暗淡了许多,当年把自行车蹬得飞快的小年轻们,现在都已年过五旬。

张云翔自从内退后,再不曾回过杨树浦路,不愿再看一眼老厂区。旁人有所不解,他只是一笑而过。或许对他来说,何必要去刻意怀念呢,最美好的那些,一直深藏在心中。

我的工号是“4494”

顾文娣的前半生,基本都在杨树浦路度过。

小时候,一到夏天,她最大的乐趣就是去杨树浦路鱼市场的冷冻机厂冰库捡冰块。

“那时候,上海普通人家哪有冰箱?买个西瓜,还是放到井里去降温。”顾文娣回忆,那个冰库供应着全上海的冰块,每次大货车停到路边来装冰,她们一群小巴辣子就眼巴巴地站在一旁,“车子一开走,地上总会有些碎冰,赶紧包起来当宝贝一样捧回去。”

顾文娣最羡慕的是,冷冻机厂的工人有吃不完的海鲜,而一旁的“水产大厦”,更是这一带最上档次的宾馆,“要是哪家亲戚结婚在水产大厦摆酒席,家里人就能去宾馆里洗个澡,这就是最惬意的一桩事,讲出去老有面子了。”

长大后,和许多这里的工人子弟一样,顾文娣进了“大厂”——上海自行车三厂。因为“模子”大,一开始被分配进电镀车间,三班倒干了两年,天天负责镀“克罗米”(英文chromium的音译,上海人俗称的铬),后来去了装配车间。

电镀是有毒有害岗位,顾文娣能比一般的工人每天多拿张0.35元的“营养餐”票子。

“别看这张票子,对老百姓来讲不得了。”顾文娣说,当时百姓家里普遍条件不好,子女又多,就算是3块5角都舍不得花,积攒到月底,就能去厂里小卖部换肥皂草纸,“真正全部吃到嘴里的人不多的。”

直到现在,顾文娣仍清楚记得自己的工号——4494。每天中午,她就拿着两个印有“4494”的搪瓷盆,随大流到食堂吃饭。

“那时候,2两菜汤面3分钱,3两菜汤面5分钱。就为了这当中的差价,交关人情愿打两个二两。”顾文娣唏嘘不已,“有种男同志,为了给窝里省钞票,用免费汤过饭。”

80年代是这个2万人大厂的辉煌期。那时候,顾文娣天天“打老虎”——工人俗称的加班。规定每天500箱,同事们每天都能加班加点干到700箱以上,甚至高峰能到1000箱。

“做了快,还要做了好。”顾文娣说,为了把速度提上去,工人们把传送带转速开到最大,流水线操作。每装100箱检查一次,如果传送带上是空的,那就继续;但要是传送带上有一个零部件,那就麻烦了,前100箱全部要开箱检查。

“阿拉上海制造,讲究的是质量,这是产品的魂灵头,一点点差错都不可以。”顾文娣一脸骄傲地说。

之后么,热闹归于沉寂,那些熟悉的工厂要么关闭,要么搬迁。顾文娣也走出工厂,任职居委会书记。

不过,似乎是命运安排,她所在的福宁居民区是整个杨浦区距离黄浦江最近的社区。出了小区大门,就是杨树浦路,再走没几步,就到丹东路轮渡站。

“时代变了,人也变了。”顾文娣说,“但我总相信,是越变越好。”

图为老工人重回昔日老工厂

天天“两万五千里”

31年前,当张云翔在船厂门口吃早点时,或许董德娥曾在公交车上无意的一瞥中,也看到过对方。

她工作的单位,也是当年上海赫赫有名的国企——上海第一毛条厂。只可惜,对于现在的年轻人来说,大多数人根本不知道“毛条”所为何物。

那个年代,“毛条”是上海轻工业的必需品。国外的羊毛到了上海,先要将毛纤维加工成毛条﹐然后才能纺成毛线。换句话说,当时全上海人冬天穿的毛线衫,来源都在此地。

董德娥当年的“本事”,就是能一眼分辨出毛线的好坏,“是澳毛(澳大利亚羊毛)还是加毛(加拿大羊毛),手指捻一下就知道好不好。”

当时,纺织是上海最大的行业,有55万职工。九棉、十七棉、毛条厂……哪个不是杨树浦路上的“娘子军团”?行业大气派也大,每当完成生产任务或者有重大节庆活动,各厂都会敲锣打鼓地庆祝,整条杨树浦路就像过节般沸腾。就连公交公司,也要在这些厂门口设站,一辆辆巨龙车开到这里,上下班时挤进去的全是女同志,“风景这边独好”。

厂子大,活也不轻松。董德娥负责仓库管理,天天推着“老虎车”(一种运货的铲车)运送货物,每天来回于各个巨大的仓库间,至少要走两三万步,被其形象地称之为“两万五千里”。

那时候,毛条厂门口的杨树浦路真是热闹。董德娥清晰地记得,出厂的货车要排队去渡口摆渡,遇上天气不好,能从江浦路排到上海船厂所在的大连路。

如今,杨树浦路上再无棉纺厂,年轻人身上也不大有绒线衫。但那个时代的辉煌,却镌刻在董德娥的心中,成为她有时向孩子们讲述的“故事”素材。

图为如今繁华的杨树浦路

各种“味道”的记忆

当杨树浦路上绝大多数工人穿着黑、蓝、灰工作服上班时,沈慧芳所在的自来水厂,“独一份”穿的是白色工作服。

“自来水厂就是干净呀,环境好,工作自然不脏,穿得当然挺括、漂亮。”沈慧芳毫不掩饰自己的“优越性”。

对于自己的厂子,沈慧芳的回忆和其他人截然不同,园林、喷泉、实验室、白大褂……她甚至是采访中,唯一一个自称自己上班并不辛苦的工人。那份职业的骄傲,时不时从其话语中透出。

不过,沈慧芳对于杨树浦路还有一个特别的感受,那就是味道。她告诉记者,杨树浦路从头到尾,味道各种不同。船厂门口,闻到的是铁锈味;毛条厂闻到的是蒸汽里传来的焦味;渔人码头附近是鱼腥味;肥皂厂最好闻,是檀香的化工味;到了水厂,自然就是漂白粉和氯气的味道了。

“闭着眼睛乘公交,闻着味道你也不会坐过站。”沈慧芳得意地说道,这是当年老工人都晓得的。

如今的杨树浦路,这些味道早已随风飘散。可那个时代赋予的滋味,却永远留在了他们的心中。