1949年5月25日凌晨1点,中国人民解放军第三野战军攻入上海苏州河以南。为了迎接解放大上海的胜利炮声,南京路上永安公司升起了第一面红旗。两天后,上海解放。是夜,陈毅大军夜宿南京路街头。

历史自此翻开新篇章。南京路,从这一天起便不再只是一条商业街,它用70年时光见证一个国家的崛起、一座城市的新生,它永不落幕的繁华是这个时代最真实的注解。

对于当年解放它的人民子弟兵而言,这也是一条“母亲路”。霓虹灯下的日日夜夜里,有些记忆永远不会褪色。

戳视频,南京路的过去和现在

南京路不光是一条路,它是一个“考场”

在刚刚过去的9月10日,一身戎装的谢子康又准时出现在南京路上。短短2个小时内,他为近20名老人免费理了发。鲜有人知的是,当天凌晨2点多,他才完成部队的站岗任务,这一天他只休息了3个小时。

谢子康是一名普通军人、“好八连”服务班的班长,每个月的10日和20日固定上街为民服务,从不缺席。

其实,在好八连近40年的为民服务岁月中,闪现过无数的“谢子康”。他们手中补鞋机的嗒嗒声,磨刀石的唰唰声,理发推的嚓嚓声,是熙熙攘攘的南京路上永远不可或缺的“声音”。

如今,“好八连”的故事早已被广为传诵。然而,追溯起来,这原本却是一支极为普通的连队。在时任“好八连”第二任指导员王经文看来,是南京路孕育出了这支部队,它是战士们成长的摇篮。

“1949年,上海解放,八连随部队进驻到上海,7月份,我们被分配在南京路上,担任值勤任务。”今年92岁高龄的王经文每每说起这些,眼里都有光芒闪过。当时,队伍进驻了青海路上一家公馆作为固定住所。对于战士们来说,一切都是那么新奇和陌生,自来水不会用,电灯不敢开,抽水马桶看都没看到过,一度还要到外面找厕所。

时任“好八连”第四任指导员、今年80岁的王振华总结了当时南京路上的几大特点,概括为“三多”:人力黄包车特别多,马路上情侣特别多,奇装异服特别多。

“好八连”第二任、第四任指导员王经文(右)、王振华(左)接受本报记者采访

“现在的人会觉得不可思议,可在当时的南京路上,考验真的不小。”王经文直言,刚进驻南京路时,它绝非是一条普通的马路,而是一个“考场”,考验的是人民解放军的意志力和组织纪律性。

关于当年战士们是如何经受住考验的故事,有一部如今家喻户晓的话剧《霓虹灯下的哨兵》,就是根据当时真实情况编排的。

1963年4月25日,“南京路上好八连”的光荣称号诞生了。从此,“三箱”传家宝的故事广为传颂——木工箱、补鞋箱、理发箱。很多上海人至今还津津乐道那枚被战士从地上捡起来的“闪亮的一分钱”。

1963年4月25日,“南京路上好八连”正式被命名

“好八连”精神几十年如一日不曾改变,南京路的变化却显而易见。“24层楼高的国际饭店都不稀奇了!”王振华说,改革开放后,“四大”百货也不再一枝独秀,各种精品商厦、世界名牌先后入驻,南京路的蜕变,“好八连”可能是感知最深的人。

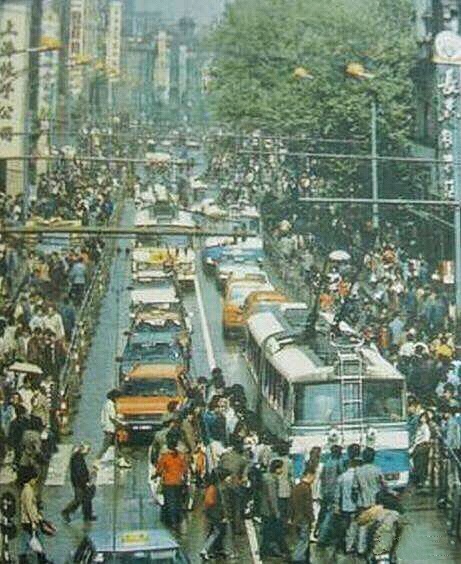

20世纪80年代中期的南京路,车水马龙

每个月两天相约南京路,一场约会坚持了几十年

1982年,驻守南京路的任务被正式转交给武警部队,“好八连”也从南京路上搬了出来。

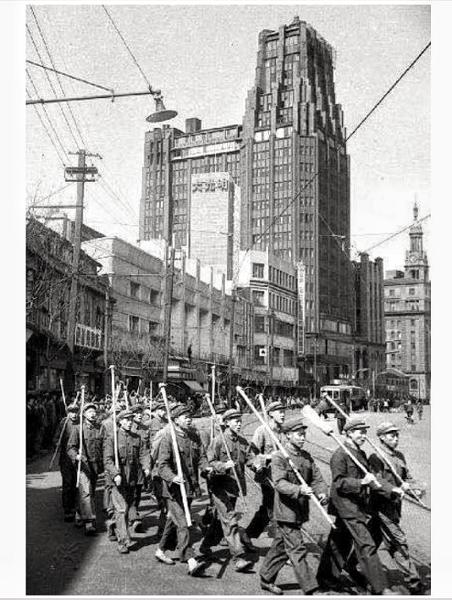

20世纪80年代中期的南京路,警亭成为了一种标志

但是,从那一年的3月5日起,每月10日和20日的清晨,八连官兵们都会回来。每一次,市民们也仿佛是约好了一样,早早地等着他们,补鞋、磨刀、理发,“好八连”的金牌服务还是那么亲切。几十年来,战士们不知换了多少茬,却从未失过约。

在等候的队伍中,有不少老人。他们从年轻的时候起,就与八连战士结下了深厚的友情,有些人就住在八连守护的南京路上。随着城市建设的发展,老人们搬离了南京路的石库门,八连的战士们也更替了无数代。可总有些老人会时不时地回到南京路,再看一看这些朝气蓬勃的小战士们。

王经文和王振华也常常回来。有时是酷暑,有时是寒冬,他们在家人的陪同下,悄悄地来给战士们送矿泉水和毛巾。在这些似曾相识的场景中,是永不熄灭的薪火相传。

不久前,“好八连”从繁华闹市搬到了僻静的宝山大场,霓虹灯下的哨兵变身为新形势下的特种尖兵。

不过,一支八连“搬离”了南京路,更多“八连”走了进来。当初,南京路上为人民服务的队伍只有“好八连”一家,而如今,每月的20日清晨,南京路上出现了几百处为民服务站点,成为这条“母亲路”上最动人的景致。

“母亲路”的每一步,八连的“孩子”都在守护

70年,南京路就像一条魔幻的长街,在时空中浩浩荡荡影影绰绰。它最初的改造、每一次与城市同步的更新升级,八连战士都静静地见证过,全情地投入过。

== 通宵三晚拆除铁轨 ==

一个久远的故事,至今还珍藏在王经文的心中。1962年,新中国启动对南京路的改造,拆除有轨电车的铁轨。八连接过了这个重任,这也是八连第一次参与南京路改造工程。

那些年,八连战士经常会参与到上海的各种建设任务之中

为了不影响南京路商业街白天的正常营业,拆除工作被安排到了晚上。 “除了正常站岗的人,每天基本有将近70名战士深夜作业。”王经文仔细回忆着当时的每个细节。

这些活,一干就是一个通宵。战士们和工人一起,用铁锹、用铁锤,一段段挖、一节节搬。就这样,连着三个晚上,一刻不停。那些天的夜里,南京路灯火通明。

== 抱着铁锹挨着墙根休息 ==

1992年南京路启动“中华灯光第一街”改造,协大祥绸布店要改建成现代化的综合性商厦。八连又主动请缨,到施工一线义务劳动。时值梅雨季节,战士们冒雨奋战。

午后时分,当人们正在休息时,战士们仍在忙碌。当时,有一些石块被堆放在了附近居民区的弄堂里,运输过程中,为了不影响午睡的居民,战士们找来了布袋垫在车底,装车时轻手轻脚,尽量不发出声响。

毛泽东为“好八连”赋诗《八连颂》

考虑到工地距营区较远,施工单位为战士们在旅社包了几间客房。旅社经理几次请他们进屋休息,可战士们谁也不肯进去。他们的理由很简单:身上太脏了,会弄脏旅社。不打扰老百姓,是解放军应该具备的素质。

要说脏,一点不吹牛。工地边卸下来的一堆槽钢就堆放在一个露天粪池上面。施工的时候一下雨,下面的粪水就会冒上来,沾得槽钢上处处都是。可是,排长带头去扛,战士们一个接一个,身上手上全沾到了。

累了忙了一整天之后,战士们一个个抱着铁锹,在房檐下相互依偎着,挨着墙根打盹。

附近的居民看见了不忍心,大家纷纷打着手电筒出来,冒着雨把战士往自己家里拉。在场的一位市民曾动情地说:“上海解放时,我还是一个小姑娘,亲眼见过解放军为了不打扰市民,露宿街头。想不到,当年的情景再现了。”

== 肩扛大理石铺筑步行街 ==

1999年,南京路正式启动步行街建造,八连战士又出现了。回忆起当时的那一幕,原云中居民区党总支书记朱惠娟感慨连连。几十年来,她和八连的情谊从未间断,她也是八连守护南京路的重要见证者之一。

“那时的南京路要铺大理石地面,你们知道吗,这些大理石都是八连战士一块块扛在肩头,搬过来的。”朱惠娟说。

1999年的南京路步行街

她记得,当时不少战士刚刚完成训练,整个人晒得乌黑,穿着背心就来了。大理石分量不轻,也没有运输工具,全靠战士们用身体做搬运机,来回运。“没几趟下来,伊拉肩膀就被磨得蜕皮了。”朱惠娟说,“后来,每趟走在这条大理石路上,我就想起当时好八连满头大汗搬石头的画面。”

今年恰逢南京路步行街20周年,对于朱惠娟和八连而言,意义非凡。“这么多年来,我都和他们在一起,我也是他们的编外教导员了。”朱惠娟说。在她眼中,八连的战士们永远都是一群20岁左右的孩子,就在“母亲路”上茁壮成长。

20岁,也昭告着这条“中华第一街”的又一次新出发:全球最大、规格最高的华为公共科技空间,耐克首家全球旗舰店,亚洲首家“人脸定制机器”乐高城市中心旗舰店纷纷落户……一个新的商业消费时代扑面而来。

南京路,曾经哺育了上海这座城市,也曾被一代代的“孩子”守护。情长路更长,繁华永不落幕,这一份相知相守是永恒。

(部分照片为资料翻拍图)