白内障仍是我国致盲的首要眼病。据不完全统计,我国60至89岁人群白内障发病率约为80%。随着人口老龄化的进展,发病率也在逐年上升。目前,手术仍是各种白内障的唯一有效的治疗方案。

既往,白内障手术主要是以复明为主,即在手术中将混浊的晶状体吸除,从而达到去除遮挡、恢复视力的效果。然而,复明手术已经逐渐无法满足患者的需要。患者的诉求逐渐从“看得见”转变为“看得清”。随着技术的发展,如今,白内障手术已经进入屈光性白内障手术时代。与既往普通白内障手术相比,屈光性白内障手术是基于精准的测量、计算和分析,综合考虑患者的视觉需求等个体化情况,精准规划并执行手术,高效微创地摘除白内障,植入与眼球光学特性匹配的人工晶状体(Intraocular lens, IOL),或联合其他屈光手术方式,达到精准地重建或优化屈光系统,实现患者术后视功能更优化的目的。

面面俱到,完善术前评估

完善的术前检查是屈光性白内障手术的前提,其不局限于复明手术时代简单的视力、眼压、眼底检查,还包括眼部生物测量、人工晶状体度数计算等许多特殊检查。随着技术的发展和眼科检查设备的更新,更加精准的测量得以实现。对于眼轴测量首选光学测量,从而提高目标屈光度数的准确性;但是对于角膜较差、致密白内障、玻璃体视网膜病变、固视稳定性较差的患者也需要声学测量的辅助。角膜光学特性除了散光,还需要综合考虑球差、Kappa角或Alpha角,及前后表面曲率比值等因素。复旦大学附属五官科医院眼科团队针对高度近视患者群体研究发现,其固视稳定性较差,可能是其屈光误差的重要来源;且由于后巩膜葡萄肿存在,眼轴测量也可能不准确。因此,精准的生物测量和完善的术前评估非常重要。

量体裁衣,推动屈光性白内障手术发展

随着技术的不断发展,人工晶状体的种类和材料也在不断进步,屈光性白内障手术先已能很大程度上满足不同人群的屈光需求。对于老视的患者,参数符合时可以选用多焦点IOL,白内障和老视能同时解决,达到术后脱镜的效果;而对于高度近视的患者,白内障拿掉的同时,近视度数也能降低;对于眼底条件尚好的高度近视患者,也可以使用多焦点人工晶体达到术后脱镜的目标;对于合并角膜散光的患者,选用散光型矫正型IOL能进一步增加术后脱镜率。

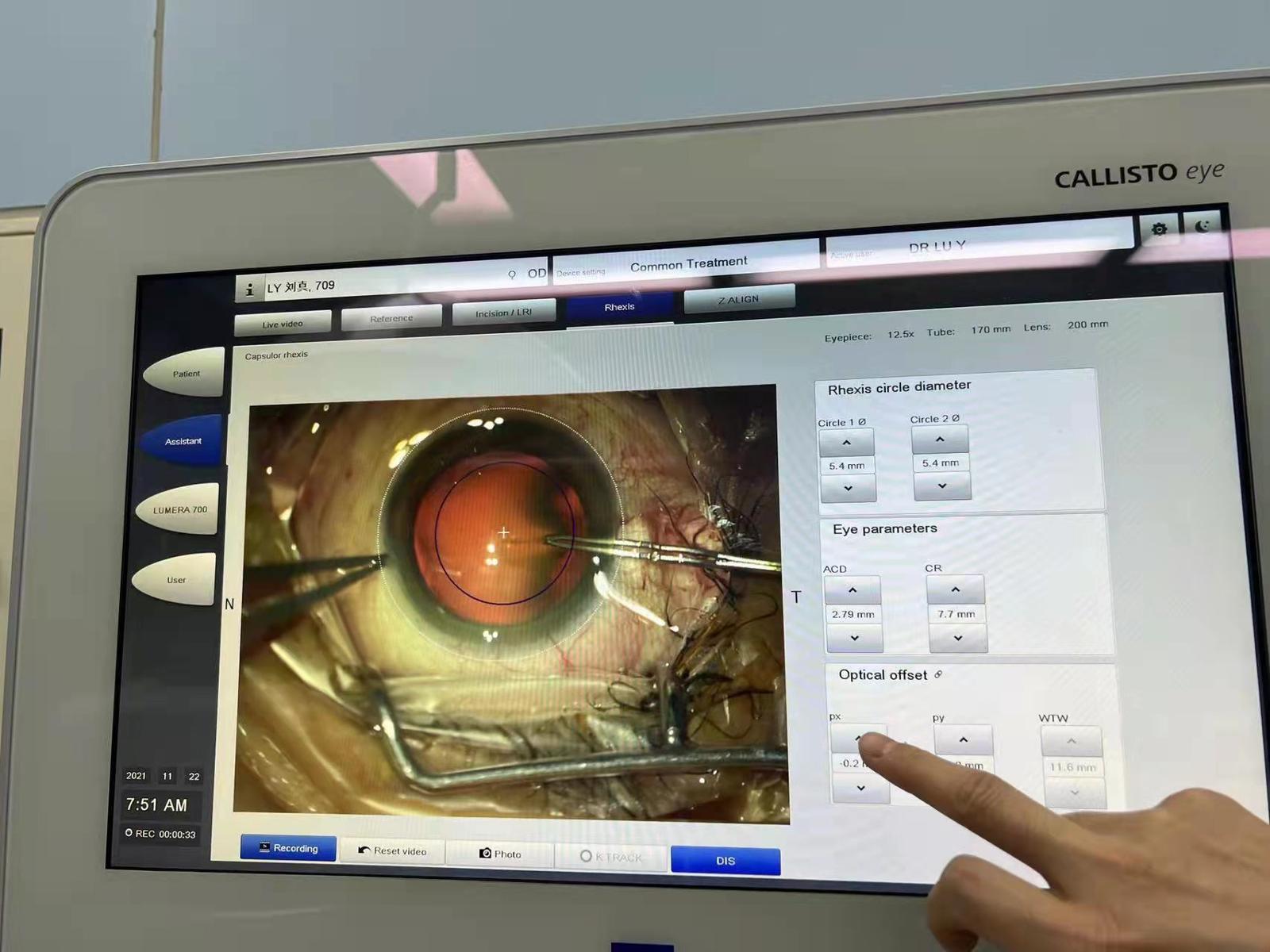

该眼科团队为此做了许多探索实践,推动了屈光性白内障手术的发展。硬件方面,该团队配备的超声乳化仪是世界先进水平的设备,飞秒激光仪能开展更精准的激光辅助白内障手术,对于散光矫正型IOL植入的患者,团队有先进的术中实时导航技术,使切口角度、IOL轴置更精准。研究方面,首先,他们发现高度近视患者囊袋较大,其支架可能与常见的二襻型IOL不匹配,平板型IOL可能提供更好的支撑力,相关成果收录于2017年《我国散光矫正型人工晶状体临床应用专家共识》,还获得当年全国白内障与人工晶状体学组十大科研亮点。其次,该团队还基于国际上最新的最准确的IOL计算公式之一,利用大数据与深度学习模型,建立了优化的高度近视专用的IOL公式,显著提高了计算准确性。再者,他们还利用医学图像大数据与人工智能相结合,成功构建了智能白内障分级系统和智能术后视力预测系统,并进一步建立了复杂白内障手术智能决策系统。上述努力,推动了屈光性白内障手术的进一步发展。

精益求精,关注术后随访

屈光性白内障手术后不能放松警惕,要继续关注患者的眼部情况,及时发现并治疗,根据眼部情况调整药物用法及用量。术后患者的眼底、眼压、解剖结构、视功能、合并症等的评估都很重要。尤其是高度近视患者,术后效果取决于眼底条件,需要长期随访观察眼底;此外,该团队发现高度近视患者术后更易发生一过性眼压升高,相关结果发表于国际权威杂志,因此,术后密切观察、及时处理非常重要。

随着屈光性白内障手术时代的来临,完美的术后视觉质量越来越受到关注,目前白内障手术方式不断改进、IOL度数测算不断精确和个性化IOL不断研发,许多患者获得了比较满意的术后视觉质量。