楼下救护车灯在不停闪烁、走廊上病人和家属步履匆匆、室内医生忙得连喝口水的时间也没有……这是一个普通的工作日,也是同济大学附属同济医院呼吸与危重症医学科的日常。

作为普陀区甚至是上海市西北部地区唯一的一家三级甲等综合性医院,同济医院承担着为周边上百万居民提供医疗健康服务的重任,年门急诊量超过200万人次,医院的呼吸与危重症医学科负责区域内急诊危重症与疑难杂症综合诊治,其中,呼吸与危重症监护室更是上海市西北部地区的危重症救治中心之一。居民多、医生少,在医疗资源充沛的上海市区,同济医院所在的沪西北成了一块相对洼地,在呼吸与危重症医学科,医护人员就像生命的守护者一样,每天都要和时间赛跑,去争取一个个抢救生命的机会。

难以休息的假期

近年来,呼吸系统疾病发病率居高不下,同济医院呼吸与危重症医学科的病房一直人满为患。2023年春节前,科室床位使用率突破了115%,整个假期,值守的医护都忙不过来……科室执行主任徐镶怀教授即便没有轮到值班,也会每天到病区巡查,戴上听诊器去听一听患者的呼吸音……已经记不清在医院里过了几个春节的徐镶怀坦言,陪着患者一起过年,看着他们能够恢复健康,回归到正常生活,自己感觉也更踏实,但他也有着一个心愿,希望能在节假日时可以陪陪家人。

然而这样一个小小的心愿,对于呼吸与危重症医学科的医护来说是那么困难。科室医护们在回忆自己的假日生活时,往往想到的都是一个个抢救画面。科室副主任余莉教授今年五一假期就是在病房度过的,印象最深刻的是挽救了一位老者的生命。当天,病房内一如既往地繁忙,余莉刚完成晨间查房,值班手机就响了起来,急诊抢救室有一位刚被120救护车送来的90岁老年发热患者情况危急,指脉氧饱和度持续在80%左右,急需呼吸科会诊。接到电话后,余莉立即赶去急诊室查看患者,当她赶到时发现患者面色苍白、呼吸急促,指脉氧饱和度仍在持续下降,合并出现呼吸衰竭症状。余莉结合检查初步判断为重症肺炎,立即组织人员进行气管插管等一系列抢救措施,并将患者转入呼吸与危重症监护室进行后续治疗。在全科医护人员努力下,患者几天后病情趋于平稳,两周后顺利出院。看着健康的老人,对比送来时的危急情况,家属连声表示没想到老人能在如此短时间内脱离危险并出院。而这只是呼吸与危重医学科救治病人的一个缩影,难怪许多患者和家属都赞扬科室医护人员,不止于服务,更精于业务,不惜牺牲自己的休息时间,只为救治更多的患者。

徐镶怀感慨地说,作为沪西北的危重治救治中心,呼吸与危重医学科站在抢救最前线,科室床位使用率常年突破100%,病人危重率达9.6%,医护人员用自己的才学、技术和一颗温暖的心,呵护着每一个病人的呼吸系统。他笑着说,虽然悠闲的假期大概是难以企及了,但只要患者能恢复健康,他们这些医护人员再累也是值得的。

对准患者的科研

近年来,各大医院越来越重视临床科研,同济医院呼吸与危重症医学科亦是如此,他们把医疗技术视作科室发展的核心,积极创新,不断提高医疗技术水平。

针对医院周边居民多、前来就诊的中老年患者比例高的特点,科室把科研方向和就诊人群结合起来,把临床科研的目的瞄准了临床治疗。徐镶怀表示,近年来他们注意到,前来看病的患者中慢性咳嗽、支气管哮喘等发病率明显增加,目前治疗手段有限,且多以缓解短期症状为主,因此科室把慢性咳嗽发病机制和临床诊治新方案作为科研重点方向,提出“优化流程,规范诊断”诊断思路和“病因导向,分步治疗”干预策略。在此基础上,科室重点构建了胃食管反流性咳嗽规范化诊疗体系,为患者带来了切实的帮助。

李女士就是一位获新疗法救治的患者,46岁的她曾反复咳嗽5年,辗转就诊数个医院,进行了许多检查均没有明确咳嗽病因,尝试了不同的药物治疗也没有明显改善。频繁且难以控制的咳嗽,严重影响了李女士的正常工作和生活,经外院医生推荐来到了同济医院呼吸与危重症医学科门诊,经过详细的问诊,徐镶怀建议完善多通道食管腔内阻抗-pH监测,最终明确诊断为非酸反流引起的胃食管反流性咳嗽,对症治疗后患者咳嗽症状很快缓解。目前,科室构建的慢性咳嗽经验性三步疗法已被多个指南引用,并推广至其他医院,且在不同级别的医院都取得很好的疗效。

随着临床科研不断深入,目前同济医院呼吸与危重症医学科已成为国内知名的慢性咳嗽和支气管哮喘诊疗中心,每年接受大量外院转诊患者。有一位75岁老年女性患者慕名而来,她已咳嗽十余年,严重时甚至小便失禁。由于患者听力障碍,语言沟通困难,许多相关检查无法配合完成。科主任邱忠民教授采用了慢性咳嗽经验性治疗的方法,确诊患者为胃食管反流性咳嗽合并咳嗽变异性哮喘,经治疗,患者咳嗽症状在2月后基本缓解。

一位位久病难愈的慢性咳嗽患者走进医院,在获得精准治疗后解除病痛,科室在慢性咳嗽与支气管哮喘领域的诊治水平也被业内公认处于全国领先水平,相关研究在国内外都具有较高的学术水平和影响力。科室内多人次获得“上海市优秀学术带头人计划”“上海市青年拔尖人才开发计划”“上海市卫生系统银蛇奖”等各类人才计划资助和荣誉;研究结果在国内外医学专业期刊发表论文180余篇,其中呼吸专业知名杂志CHEST等SCI期刊收录100余篇;慢性咳嗽亚专科课题组承担了10余项国家自然科学基金及30余项省部级、局级课题;参编20余部相关指南及专家共识制定;30余项临床科研成果被中国咳嗽诊治指南和欧美咳嗽诊治指南引用,获上海市科技进步三等奖、上海市医学科技奖三等奖和中华医学科学技术奖三等奖。

甘为“传帮带”的人梯

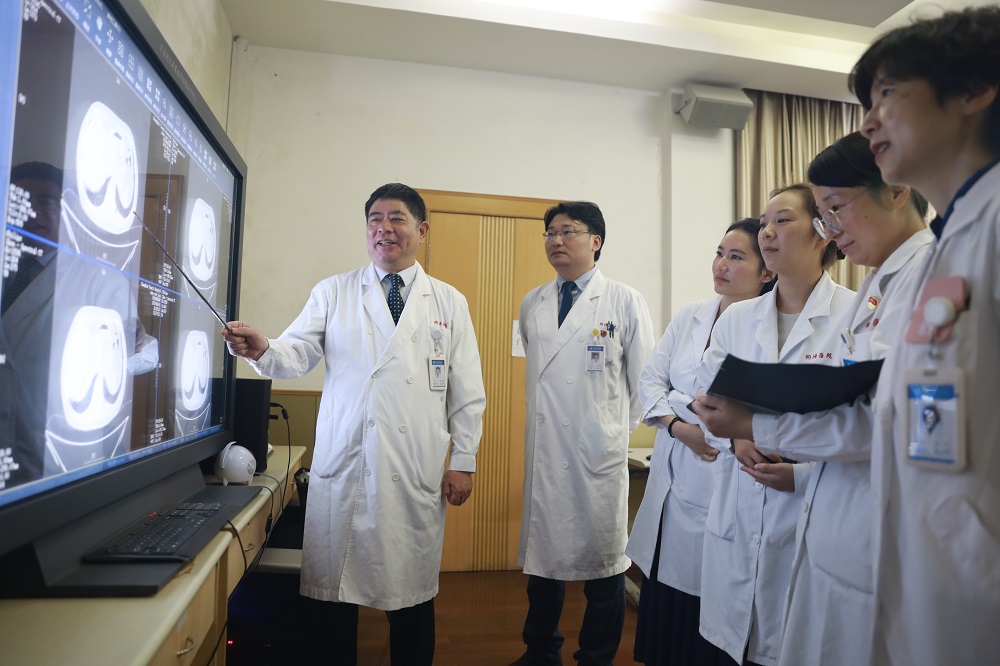

长期以来,呼吸与危重症医学科一直把人才建设作为科室可持续发展的重要一环,年轻医生的培养更是科室工作中的重点,大家甘为人梯,做好“传帮带”工作,全力为青年人才打造良好的发展环境。

作为同济大学临床医学博士和硕士学位授予点,科室还是全国PCCM专科医师规范化培养基地,除了医疗、科研外,承担着新一代医学人才的教学重任。在教学工作中,科室建立起以3名博导、6名硕导为核心的教学团队,承担同济大学《内科学》《诊断学》等理论授课以及各阶段年轻医师的带教工作,具有科室特色的“慢性咳嗽的诊治进展”已纳入医学院研究生课程“内科学新进展”的教学中,多位青年教师在全国及上海各类青年教师教学比赛中屡获佳绩。在科研创新工作中,科室指导20余名同济学生参加国家及上海市大学生创新创业训练计划,在老师们的悉心帮助下,多位同学曾在大学“挑战杯”等比赛中获得一等奖等各类奖项。《言医·序》有云:“才不近仙,心不近佛者,断不可作医以误世。”一名优秀的医生需具备的不仅是过硬的临床技能,同时还应有优良的医德医风,因此,科室在培养年轻医生时,除了医技,更将立德树人作为宗旨,言传身教。如今,科室内一批具有一定学术实力和发展潜力的青年医师正在快速成长,极有希望成为科室学科建设的中坚力量和主力军。