早上7点半,姜建元准时参加华山骨科交班会,三个院区 “昨天和今天”的所有病例都会在屏幕上过一遍,每次一个多小时,他认真而投入,2007年至今几无缺席。“每个病例都要术前术后两次交班,大家相互提醒、相互纠错、共同把关,遇到争议,集体决策,坚决执行,保证所有手术都代表华山水平。”

术前讨论常态化、手术操作规范化、临床资料完整化、术后随访系统化,姜建元打造的这一华山骨科临床管理模式,成就了业内闻名的“华山标准”——高规范、高水准、高效率。“因为每一个生命都同样宝贵,所以每一例手术都要完美。”他动情道,脊椎是身体的顶梁柱,掌管着31对脊神经,脊柱手术稍有不慎就会致瘫,绝不容有失。

姜建元1962年出生,复旦大学附属华山医院骨科主任医师、教授、博导、骨科学科带头人,2006年至2022年任骨科主任。从医39年来,他始终扎根在临床一线,探索脊柱手术技术的改良与创新,主刀完成各类脊柱疑难手术12000余例;创建规范化手术操作方法,打响“华山标准”金字招牌。而最让他自豪的是,创办了“华山骨科应用解剖培训课程”,累计培训专科医师8000余名,让更多患者重新挺起脊梁……

姜建元获奖无数,含金量最高的是“周光召临床医师奖”,那是同行对临床医者的最高褒奖。200多位院士坐在台下,周光召的颁奖词犹在耳畔,感动得他热泪盈眶,也激励他勇往直前。

2023年,姜建元获评“上海工匠”,可谓实至名归。“我做的就是工匠的活,工匠精神是精其艺、破其难、授其渔,是对‘医教研’永无止境的完美追求。”他不仅要做工匠,还要带出一大批技术精湛的工匠。

华山骨科每天早上7:30的病例PPT交班,数十年如一日,成就业内闻名的“华山标准”。

姜建元在“脊柱应用解剖与手术技术学习班”上为学生示教讲解。

独具匠心,勇攀脊柱高峰

姜建元从小喜欢敲敲打打,老师夸他动手能力强,是块当医生的料。高中念的是上海市重点七宝中学的理科班,之后考入上海医科大学。5年后面临毕业分配,他在第一志愿上毫不犹豫地填了华山骨科,“患者的骨头断了我能接上,看一个好一个,成就感很强。”

和大部分人埋头写论文、做项目、拿基金不同,姜建元却沉迷于外科技术,琢磨着怎么才能把手术做得精细、规范,做到极致、完美。“高精尖的临床科研固然重要,但80%到90%的治疗是常见病多发病,病人更缺技术好的医生。”他说。

在反复钻研中,他发现一个关键问题:很多手术新技术是“舶来品”,而亚洲人与欧美人的脊柱形态存在较大差别,脊柱手术差之毫厘谬以千里。2004年起,他带领团队对国人腰椎手术的难点与瓶颈发起攻关:基于500多具尸体标本的解剖研究以及4000例腰椎病例的多重验证,创新提出更符合国人解剖学特点的改良腰椎椎间融合手术技术,大大降低了血管神经的损伤率。

“手术窗口转移几毫米,安全性增加了十数倍,手术并发症明显少了,疗效更好了。”姜建元说,针对亚洲人骨骼尺寸设计的解剖型腰椎椎间融合器(Halis),宽度缩至9毫米,别小看1毫米的减少,却让手术更安全、植骨更方便、应力更均匀、覆盖更全面。2015年起Halis实现临床转化,在海内外获得广泛应用,他因此荣获上海市医学科技奖一等奖。

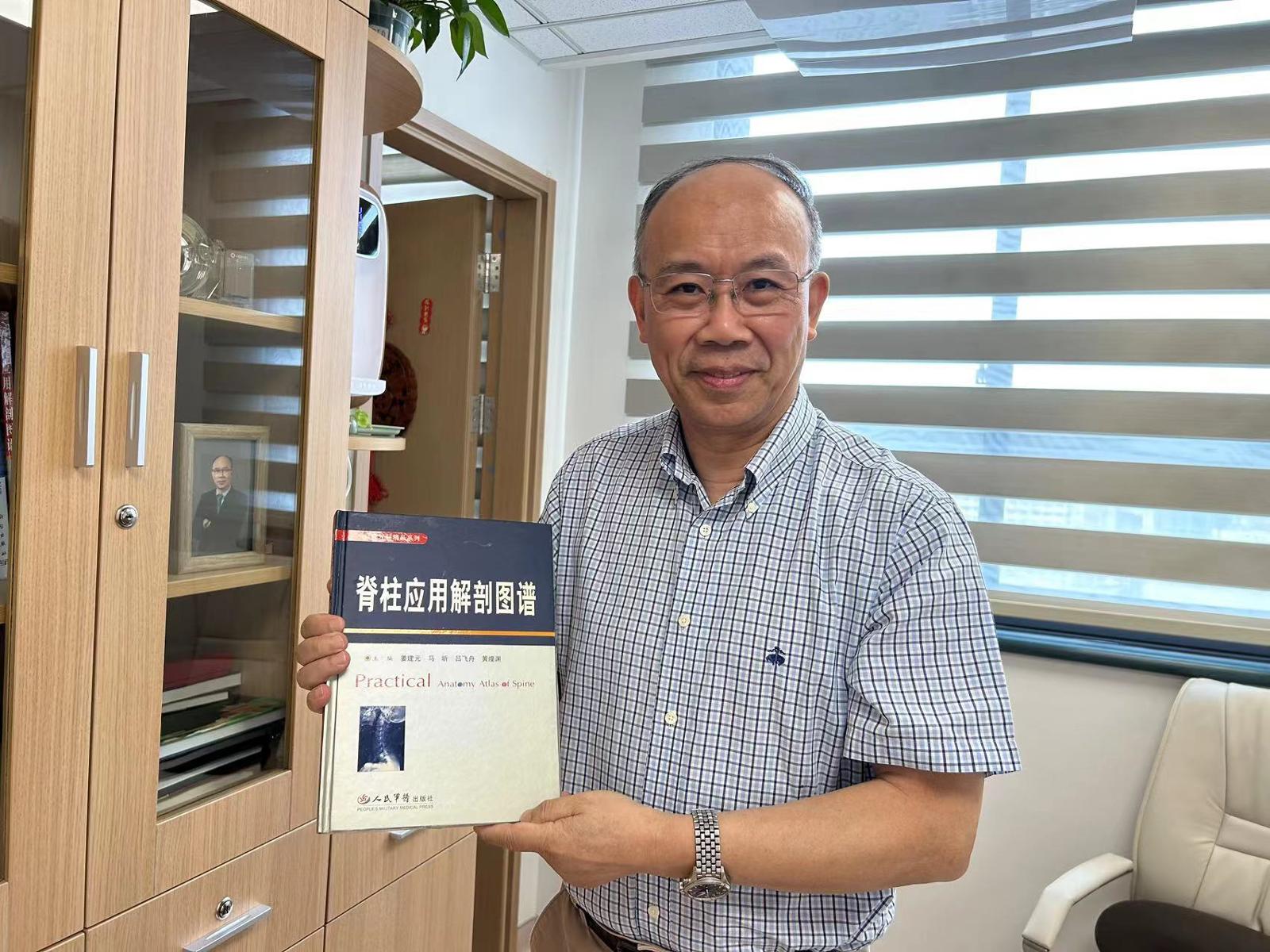

姜建元和团队按照脊柱外科手术的临床实际,层层解剖,从拍摄的4000余张照片中精选200余张,编写《脊柱应用解剖图谱》,它被脊柱外科医师奉为“经典”,一书难求。

2016年,姜建元获上海医学科技奖一等奖。

姜建元在做脊柱手术。

姜建元和团队撰写的《脊柱应用解剖图谱》一书,被脊柱外科医师奉为“经典”。

姜建元不只是“工匠型”医生,还擅于从临床发现问题、创新突破。2007年起,他带领团队聚焦平山病等脊柱疑难疾病,建立诊断标准和临床分型,并牵头制定国际诊疗指南,让“罕见病”实现早诊断、早干预,17年间完成800多例手术,拿下数个世界第一。

精益求精,淬炼“华山标准”

手术精细、出血少,姜建元的外科技术很“华山”……这是同行的评价。而这样的医生,在华山有不少。姜建元认为,外科手术不该是惊心动魄的,外科医生更不能浴血奋战,而是谈笑风生间就把手术做了,一切按部就班、尽在掌握,才能让患者术中出血少,术后恢复快。“不好的手术千千万,好的手术只有一种。我们不以结果为导向,流程的执行更重要。手术操作统一规范、统一标准、统一流程、统一方法,令我们十几年来几无医疗纠纷和事故。”有位脊柱内固定部件的全国总代理悄悄找到姜建元,要他帮忙做颈椎手术。对方坦言:“全国专家我都熟,选择华山就凭着一点——我们在这里从没赔过一分钱。”

一位JCI(国际医疗卫生机构认证联合委员会)检察官对华山骨科的手术管理高度评价:华山骨科诊疗原则的把握是最规范的,流程上对质量的规范把控在国际上也相当少见!

“相同的病,医生不分手术组,无论术中一招一式还是术后影像,都整齐划一。比如关节置换的角度、对线,脊柱的曲度,都像从一个模子里刻出来。”来华山进修半年,甘肃省人民医院骨科主任高明瑄对“华山标准”深深叹服,更对早交班赞不绝口。他发现,从2005年起,每个手术病例全做成PPT(病史+功能照+影像+术中照+术后影像),一人一档。“在足踝组,连拔甲术都会术前、术中、术后拍照交班存档。即使指甲盖大小,只要事关手术,都是大事,都要交班。”

“我们提炼出公认的最佳手术方法,避免了很多手术差错和医疗纠纷。”姜建元说,早上就有一例腰椎手术碰到做几个节段的问题,他提出异议,大家充分讨论,取舍之间,体现团队智慧。

带领华山骨科向上攀登的历程道阻且长。姜建元犹记得,44岁刚当主任时,去拜会北京某骨科专家,对方头也没抬,边敲键盘边说:“华山?华山有骨科吗?华山不是手外科顾玉东吗?”字字敲骨入髓、刻骨铭心,又时刻鞭策着姜建元,让他丝毫不敢懈怠。掌舵华山骨科16年半间,他率先形成规范化手术操作体系,淬炼出同质又安全的“华山标准”,引得众多医院争相学习。他还带出了一支王牌之师,学科蓬勃发展,团队人才济济。随着华山骨科名声鹊起,他先后被推选为中国医师协会骨科医师分会副会长、上海市医学会骨科专科分会主任委员等职务。

夏军教授和姜建元相识37年,每次交班两人都挨个坐,并肩作战,结下深厚情谊。一次交班时,夏军说,颈椎不好要开刀了。姜建元问:你想要找谁?夏军摇头。为夏军做手术的前一晚,姜建元辗转难眠。次日他站上手术台时,紧张得直冒冷汗,可当划开肌肤、挑起血管一刻,他突然冷静下来,最后手术一气呵成,非常成功。“他以性命相托,我必全力以赴,这是‘战友’对我、对华山骨科的最大信任。”让姜建元骄傲的是,华山骨科医生及其家人的脊椎手术都来这里做,这无疑是一种成功和肯定。

姜建元与团队分析病例。

姜建元团队在查房。

姜建元和团队成员合影。

持之以恒,二十年上好一课

姜建元常说,睁着眼睛看不到的地方,闭着眼睛一定要“一目了然”,要对人体解剖结构烂熟于心。这需要自己亲眼看过、动手做过,才可能真正掌握。21世纪初,华山骨科门诊经常遇到全国各地手术失败的病人,“往直径10毫米以下的腰椎或更小的胸椎上打钉子,通常会有15%到30%的钉子或打在外头固定不牢、或向内偏差伤及神经。”因手术欠规范而导致的“翻修”事件时有发生,不少人终身残疾,让他心痛不已。

“医学生毕业后,除了跟着师父观摩手术,几乎没有在尸体上操作手术甚至探索新术式的途径和机会”,姜建元决心创办全新培训班,帮助医生磨砺技艺。培训一改以理论为主的教学模式,注重临床和操作应用,筛选出若干个手术“事故易翻车”的难点问题,由专家逐一解惑。

2004年10月,他在国内首创带有解剖标本操作的“第一届脊柱应用解剖与手术技术学习班”,当时四个学员围着一具尸体操练,专家手把手教导。极强的“实用性”吸引全国医生纷至沓来,每年两次的培训班,次次爆满,不少医院派出一批批医生前来进修,有的医生来了五六轮。一名广东学员回乡后发来短信:参加您主办的培训班后,已在医院开展第一例高位颈前路手术,患者目前恢复良好。

2004年,第一届脊柱应用解剖与手术技术学习班师生合影。

2014年,“脊柱应用解剖与手术技术学习班”开办十周年纪念活动

姜建元在学习班上讲课。

2007年,姜建元牵头建立亚太地区规模最大的临床医师解剖培训平台——华山(国际)应用解剖研究与培训中心,培训内容从脊柱辐射至关节、足踝等骨科亚专科,形成骨科系列课程,为我国骨科医师的培训和再教育开创了全新模式。

培训班至今已办了34届,依旧“供不应求”。开班20年来,姜建元无数次站上讲台,直播脊柱手术,亲自示教讲解。如今他将教棒传给后辈,要求更加严格:手术规定时间内必须完成,出血超过20CC就算失败……每每看到完美手术,听见台下掌声响起,他就倍感欣慰。

“我是一名临床老匠人、一名科研探索者,更是一名教学热衷者。”姜建元的话率真而朴实。在别人眼里,他快人快语,大胆务实,提携后辈,大公无私,是个性情中人。而他说,做主任全凭一颗公心,而做医生则要有良心和责任心。

如切如磋、如琢如磨,每一例手术都要完美,这是姜建元一生执着的追求;铁骨铮铮、侠骨柔情,为了每一例手术都要完美,他呕心沥血,开班办学,向全国同道推广先进技术,以兼济天下的胸怀,守师者匠心,助万“骨”长青。