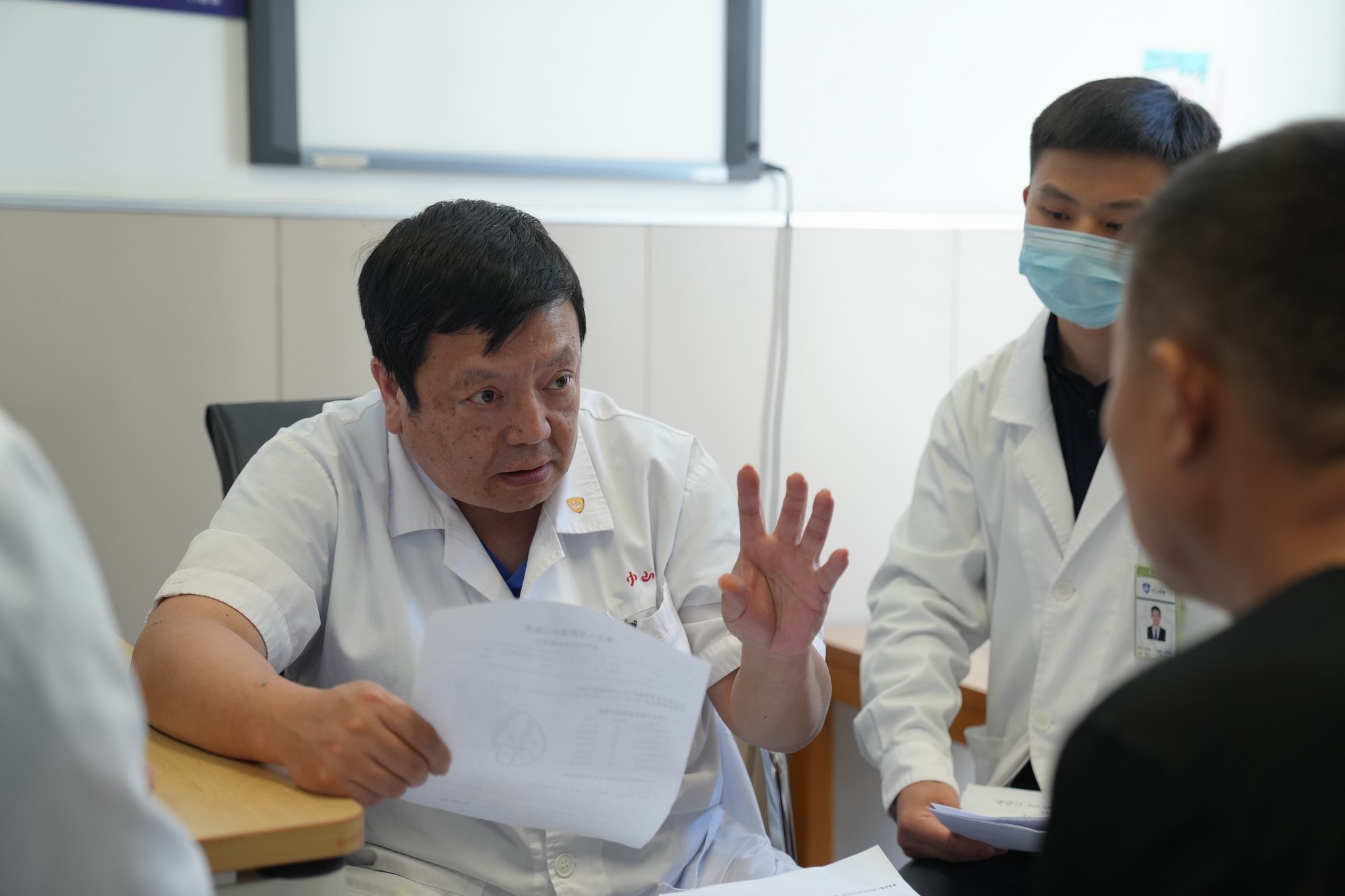

采访约在中午十二点半,到了约定时间,复旦大学附属中山医院心外科主任王春生却没有露面。原来,王主任紧急接诊,抢救病人,至少要一小时以后才有空。等候间隙,在王春生的办公室里,笔者看到了患者们对于他救命之情的感恩回馈,或是一封手书,或是一幅漫画,或是一张奖状,或是军事装备模型,每一件纪念品背后都记录着他千钧一发、争分夺秒救人的故事,都是他十分珍视的荣誉勋章。每年接诊并进行瓣膜修复与替换术、冠状动脉搭桥术、大血管手术等类型的心外科手术超1000例,单单心脏移植这类困难手术就有40余例,王春生在中山医院心外科耕耘探索近40年,在无数次生死时速、勇闯禁区的抢救中创造生命奇迹,用心守护患者心脏的健康律动。一次次生死相托、一场场化险为夷、一声声由衷感谢,都是他坚毅前行、开拓创新的动力。

四十年来在心尖上“跳舞”

下午一点半,刚下手术台的王春生说道,一位在心内科做介入瓣膜手术的患者突发紧急情况,临时紧急加了一台开胸手术。每天工作十几个小时,随时做好“救火”准备,是王春生多年来工作的常态。

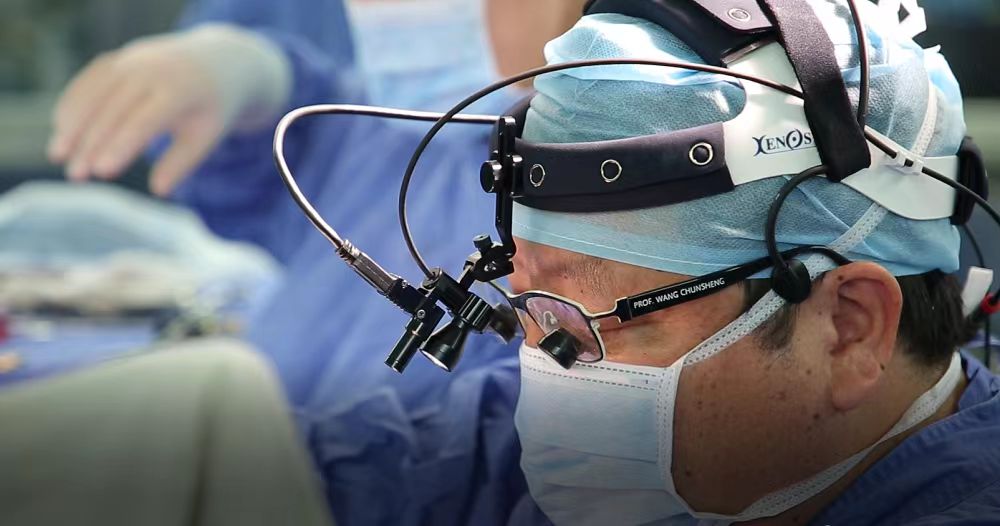

王春生形容,心脏犹如人体的“发动机”,一旦出现故障,生命健康就会受到威胁。然而,心脏结构复杂精密,最薄处仅约0.5毫米,王春生技艺炉火纯青,常年在心尖上舞动手术刀,被誉为“心尖上的舞者”。

要想救治终末期心脏病患者,进行心脏移植手术,无疑是解决问题的关键。自2000年至今,王春生带领中山医院心脏移植团队完成心脏移植手术600余例。今年5月,家住辽宁省大连市的吕先生在王春生团队的帮助下,获得了空中接力救援。吕先生被确诊为“扩张性心肌病”已十余年,一直服用多种抗心衰药物,平时尚能进行轻体力工作。5月份,吕先生感觉胸闷、气促症状加重,病情不断恶化合并肺部感染,生命危在旦夕。患者家属希望尽全力挽救患者生命,于是请当地医院与中山医院取得联系,希望进行心脏移植手术。不过大连到上海路程遥远,直线距离约1000公里,如何确保吕先生安全转运接受手术成为难题。王春生与专家组研讨,并与中国红十字999航空医疗救援队沟通获得支持,医疗飞机对该名VA-ECMO患者进行空中转运。患者携带多种床旁大型医疗器械安全抵达上海虹桥机场,迅速被转移至早已等候在机场的救护车中。到院没多久,患者匹配到合适供体后,王春生带领团队为吕先生完成心脏移植手术,目前恢复良好。类似跨省紧急抢救的病例,王春生经常会遇到。随着转运条件的升级,中山医院心外科的救治范围也在大大拓展,将造福更多心脏病病人。

这些年,王春生与手术团队创下了众多国内外心脏移植领域的首例——先后完成了国内首例儿童(12岁)心脏移植、上海市首例心肺联合移植、国内首例右位心移植、亚洲首例心肝联合移植、亚洲首例心肝肾联合移植、全国受体年龄最大的77岁患者心脏移植等。他不断挑战心脏移植难度的极限,移植总量居于全国前列,疗效达到国际先进水平。

围绕患者需求不断创新

“将疑难危重手术常规化,将常规手术微创化,是我们心外科的追求。”王春生常说,患者的需求就是医生努力的方向。“以前开胸手术伤口有30多厘米,常常还要动到骨头,现在我们想方设法将创伤降到最低,只需要开4到8厘米的刀口就可以了。”王春生认为,如今年轻外科医生都要学会微创手术,包括运用达芬奇机器人等。“我1998年做科主任,从心脏移植到大血管再到微创手术,始终要求团队跟上国际医学技术发展趋势,让中山医院心外科站立在国内领先的位置。”

王春生带领全科人员大胆创新、奋力开拓,在国内率先组建规范化微创瓣膜手术团队,自2009年开始常规开展微创二尖瓣置换/成形术、微创主动脉瓣置换术、微创三尖瓣成形术,至今已完成上万余例微创瓣膜手术,并向国内20余家医院推广。

“人工心脏”一直是人类的梦想,王春生介绍,随着科技发展,患者期盼的场景一步步走向现实。他拿起一个装置模型,讲解运用我国航天技术的全国产心室辅助装置如何工作。“它由钛合金制成,融入磁液悬浮技术,可以帮助虚弱的心脏将血液运往全身各处,成为等待心脏移植患者的新选择。”2021年2月底,王春生团队成功完成华东地区首例全国产心室辅助装置“中国火箭心”——HeartCon植入终末期心衰患者体内的移植手术。接受移植的蒋女士患有扩张性心肌病,病情已发展到严重的心力衰竭,植入患者体内的左心室辅助装置代替了患者左心室的功能。不过王春生也提出,目前该装置价格还比较昂贵,最大的限制是患者需要背着一个充电电池,未来的目标是实现无线充电。

带出能挑重担的精兵强将

对于病情危急的心血管疾病患者来说,时间就是生命,稍有迟疑,结果不堪设想。江西一位怀孕39周的孕妇,突然大血管破裂,当地医院无法手术。王春生碰巧当时在那家医院会诊,当机立断道,“可以考虑跟我回上海做手术”。家属立刻联系救护车,晚上11点多将孕妇送抵上海,然而胎儿已经出现缺氧状况,情况危急。中山医院各部门配合默契,半个小时完成胎儿剖宫产手术,王春生随即给患者做了血管手术,凌晨5点,母子平安。去年,王春生还打破年龄禁忌,为突发急性主动脉夹层破裂的九十岁高龄患者,施行全弓置换高难度手术,老人术后转危为安,健康状况良好。

王春生常年应对紧急情况,手术排得满满,即使每天满负荷工作,还是有很多需要开刀的患者排不上队。一心想着如何更高效地工作,他决心带出一支强大的团队。“心外科的手术大多是4级手术,每天早上7点半就要召集大家讨论当天要做的大手术,一个个提醒他们需要留心的地方。比如缝针,差一针可能就是一条性命,99分就等于0分。”王春生比喻道,有时候年轻医生辛辛苦苦缝合了3个多小时,患者还是有出血不止的情况。“我帮他们在心脏某个转弯抹角的地方补了一针,出血就止住了。”他说,心脏手术难就难在,患者血压低的时候看不出哪里有问题,等到血压恢复正常了问题才显现出来,手术台上一分钟,台下十年功,积累经验和准确判断非常重要。在王春生的科室里,如今已经培养了五组人马,可以同时接急诊大血管手术,随时能应对突发情况。

手术台上的王春生,临危不乱,处变不惊,一派大将风范,在最难的手术面前都能举重若轻。“心理素质要强大,脑子要时刻清醒。”他讲道,医学专业是比较残酷的,优秀的医生除了勤奋努力、有所追求以外,还要有一些天赋,并非每一个优秀医生都能站上手术台、做得好手术。他觉得,外科医生的劳模、工匠精神,就体现在手术作品的完美性上,不能只会重复劳动,还要有自己想法,然后不断精进。

采访掐着点结束,还没来得及吃上中饭,王春生又急匆匆踏进了手术室,等着他的又是连续几台手术……