她在临床第一线工作近30年,始终秉承“一切为了病人”的理念,带领科室团队积极救治疑难危重患者,承担接诊华东地区乃至全国的疑难重症病人的任务;她重视人才培养,坚持着力打造一流人才队伍,形成科室重点研究方向,引领筑梦甘为人梯,营造优质人才成长环境;她重视医学科普,规范建立了风湿病常见疾病诊疗规范,不仅为患者提供科学、专业、便捷的诊疗服务,更让社会重视“血管炎”这一风湿免疫领域疑难重症疾病。她就是2023年上海市巾帼建功标兵、复旦大学附属中山医院风湿免疫科主任姜林娣。如果问她对于医疗、教学及科普哪样更重要,她的答案一定是:一个都不能少。

以医疗为根本

造福更多患者

大部分风湿免疫病都是多系统受累的慢性疾病,患者需要长期应用免疫抑制药物治疗。因此,其身心都会受到极大的影响,生活质量很差。姜林娣临床工作30多年,每天想方设法为患者解除病痛,锤炼出娴熟的临床诊疗技术和能力。她经常会对患者说,她会竭尽所能用最安全和最好的方法治疗,增强患者战胜疾病的信心以及对医护的信任感。为了兑现这样的承诺,姜林娣坚守在临床一线,为患者制定个体化治疗方案,切实解决他们的困境和诉求,展现着她坚守初心的责任和担当。

不仅如此,对每一位患者及其家属,姜林娣都会观察他们的眼神,注意语速语调,判断他们情绪中的焦灼、低落,为患者解释病情、开导鼓励并耐心写下舒缓情绪、提高免疫力的医嘱。

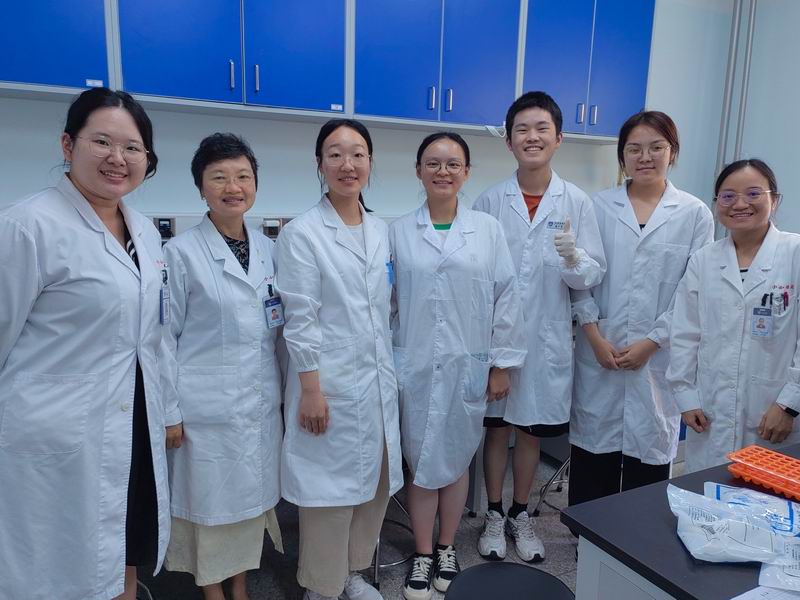

姜林娣带领的团队重点诊治的疾病是血管炎,有很多疑难和重症患者。十多年来,她和团队不断探索有关诊断和治疗方面的新技术。针对大动脉炎这类复杂难治的疾病,团队率先从2007年开始建立多学科MDT诊疗团队,诊治了来自全国大量的疑难重症患者,并成为全国首个大动脉炎的多学科先进诊疗团队,2022年和2023年连续两年获得复旦大学授予的“研究性医院多学科诊疗MDT示范项目”。大血管炎临床诊断和评估存在困难,团队和影像学科联合攻坚克难,创新性地建立了应用磁共振的黑血技术、血管壁重建技术来精准地诊断和评估血管的炎症;团队还开展了一系列有关诊断的新技术,获得“上海市优秀发明”奖项和“华夏科技奖”,并在全国推广应用。

大动脉炎是一种缺医少药的疾病,因此,团队集中精力致力于机制研究以及新型药物的挖掘、临床验证并转化。团队工作成果被国际指南引用,在2022年获得风湿领域期刊论文Top10。通过多年的研究和积累,团队建立了有关大动脉炎的“中山标准”及诊疗常规,促进了大动脉炎诊治水平的提升,以医疗为立足点,造福更多患者。

以教学为基础

广育优秀人才

姜林娣从2007年开始担任中山医院内科基地住院医师规范化培训教学主任,为培养高素养的医学人才,从零开始建立教学制度和教师队伍,以培养住院医师扎实的基本知识、基本理论为基石,开展了一系列创新性教学活动。在团队不懈努力下,内科基地成为全国精英的培训基地,在上海市多项考核中名列前茅。

中山医院规培基地还承接了来自外省市的住培医师的培养任务,卓嘎医生就是中山医院接收的首位来自西藏的住院医师。初到上海的卓嘎水土不服,基础知识较薄弱,难以适应在中山医院的工作和生活。在姜林娣和团队的全方位关心下,通过“大手牵小手”的模式,让她逐渐适应环境,增强了信心,并且顺利地完成学习任务。卓嘎在离沪之际感慨地说道,来自前辈关爱的力量,让她感恩并在医学的道路上不断前行。

为培养德才兼备的住院医师,姜林娣发起“内科故事会”活动,通过让住院医师讲述床旁真实的故事,培育住院医生拥有一双敏锐的眼睛去感受亲情、友情和病患情,陶冶人文情怀,做有温度的医生。姜林娣开展了一系列有特色的教学活动,如“姜老师聊病史”“读书报告会”等,并在中山医院内科基地先行开展了分层教学的模式,促进教学能级和质量的提升。姜林娣一系列教学创新举措得到了全国专家的认可,2019年荣获中国医师协会全国住院医师规范化培训“全国优秀带教老师”称号,开展的教学活动多次接受上海市以及全国同仁观摩学习。

担当科普使命

践行为民初心

姜林娣十分重视医学交流、医学科普与患者宣教。她带领科室创建“中山痛风之友”平台,通过举办病友会、讲座答疑、病友诊治经验交流等方式,不断为广大患者普及疾病知识和自我慢病管理方法。在建立科室微信公众号之后,持续通过平台推送“中山时间”病例分享、“带你认识风湿病”等风湿病科普文章,并被多个媒体平台频繁转载。针对病患的问题和需求,从顶层设计着手,上下联动、系统地开展科普宣教活动,将义诊和科普活动开展到上海郊区的社区,甚至在西藏和新疆也留下了科普宣教的足迹。全方位宣传疾病预防和健康知识,不仅得到病患的积极反馈,同时在国内血管炎领域获得很高的声誉。自2014年起,姜林娣和团队每年举办血管炎国家级继续教育学习班,至今已连续举办十一届,让全社会都重视风湿类常见疾病。

“作为医生,我们需要站在患者的角度,尽可能找到适合患者的最佳治疗方案。”姜林娣总是心怀病患,勇于探索临床的空白和难点。或许医学并不总能给出周全又完美的答案,但姜林娣始终遵循“全心全意为患者服务”的理念,坚守“医教研均需围绕患者开展”的工作准则,总是愿意在面对患者、学生和百姓时,竭尽自身力量为他们提供帮助。