深耕眼科手术20余年,周慧芳在复合性眼眶骨折修复重建、甲状腺相关眼病的精准手术治疗、眼眶骨再生材料研发等方面,一路攻坚克难、潜心创新,成为守护患者光明的使者。今年5月,曾任上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科党总支书记、副主任的周慧芳履新,担任上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心党委书记。从一名专科医生到一位医院管理者,面对新征程、新挑战,周慧芳立足专业领域,谋划全局发展,继续带领上海儿童医学中心为儿科医学的发展拓路,为儿童健康事业发展保驾护航。

推动眼眶手术走向精准微创

周慧芳当年以优异成绩考入上海交通大学医学院,在七年一贯制医学研究生课程的第五年,她选择了眼科。眼睛精密复杂,需要非常精细、安静地去做手术和做研究,她觉得比较适合自己的性格,愿意花毕生精力将其作为探索的方向。

“周医生,您给了我第二次生命!”周慧芳救治的患者说出由衷的话语,让她印象深刻,同时也在思索,“我选择眼科,以前总觉得跟抢救生命关系不大,最多是帮助患者恢复光明,但是实际上眼健康对他们的影响深远”。她觉得无论哪个科室的医生,救治的都不单单是患者某一部分器官,人体是一个整体,医生所改变的可能是患者的人生。

周慧芳还记得,在上海第九人民医院眼科时,急诊接诊了一位20多岁的男性患者,因车祸双眼外伤以及颅骨、鼻骨、上颚骨等多部位骨折。“患者一个眼球破裂,视力救不回来了。另一只眼球也发生了角膜裂伤,并伴有严重的眼眶骨折。”多学科会诊后认为,该患者必须抢救生命和抢救眼睛同步进行,需要眼科、脑外科、口腔外科医生一起上台做手术。“修复粉碎的眼眶骨头、把眼球从上颌窦里面救了出来,还要把眼球缝合好、复位,重建视觉功能,同时要处理大脑和颌面部多处外伤。”当时五个科室的十多位医生一起做手术,大家轮番做了整整一天。而24个小时的手术只是第一步。眼球缝合好了,但外伤还造成了白内障、玻璃体视网膜病变等一系列问题,此后一年时间,该患者又经历了多个眼科方面手术,一只眼睛的视觉功能终于恢复了,另一只通过植入活动义眼,面部外观也恢复如常,重拾对生活的信心。

周慧芳的导师是国内眼眶病眼肿瘤领域的开拓者范先群院士。“导师给我定下目标:瞄准临床治不好的疑难眼病,攻坚克难、勇于创新,做别人做不了的事、治别人治不好的病。”她讲道,眼眶疾病诸如眼眶炎症、外伤、肿瘤以及先天异常、畸形等都非常难治,很多需要接受复杂的四级手术,还常常要多学科合作完成。“眼眶骨藏在眼球后面,最薄的地方如同一张纸。骨头碎了以后,旁边就是视神经、眼球,手术千万不能影响这些重要组织,还要兼顾眼眶内压力监测……”以前做眼眶外伤修复手术,风险很高,有时甚至要把头皮掀开去做。周慧芳致力于在微创的手术切口下,让眼眶手术更安全、精准地去开展,切口要越做越小,手术成功率要不断提升。

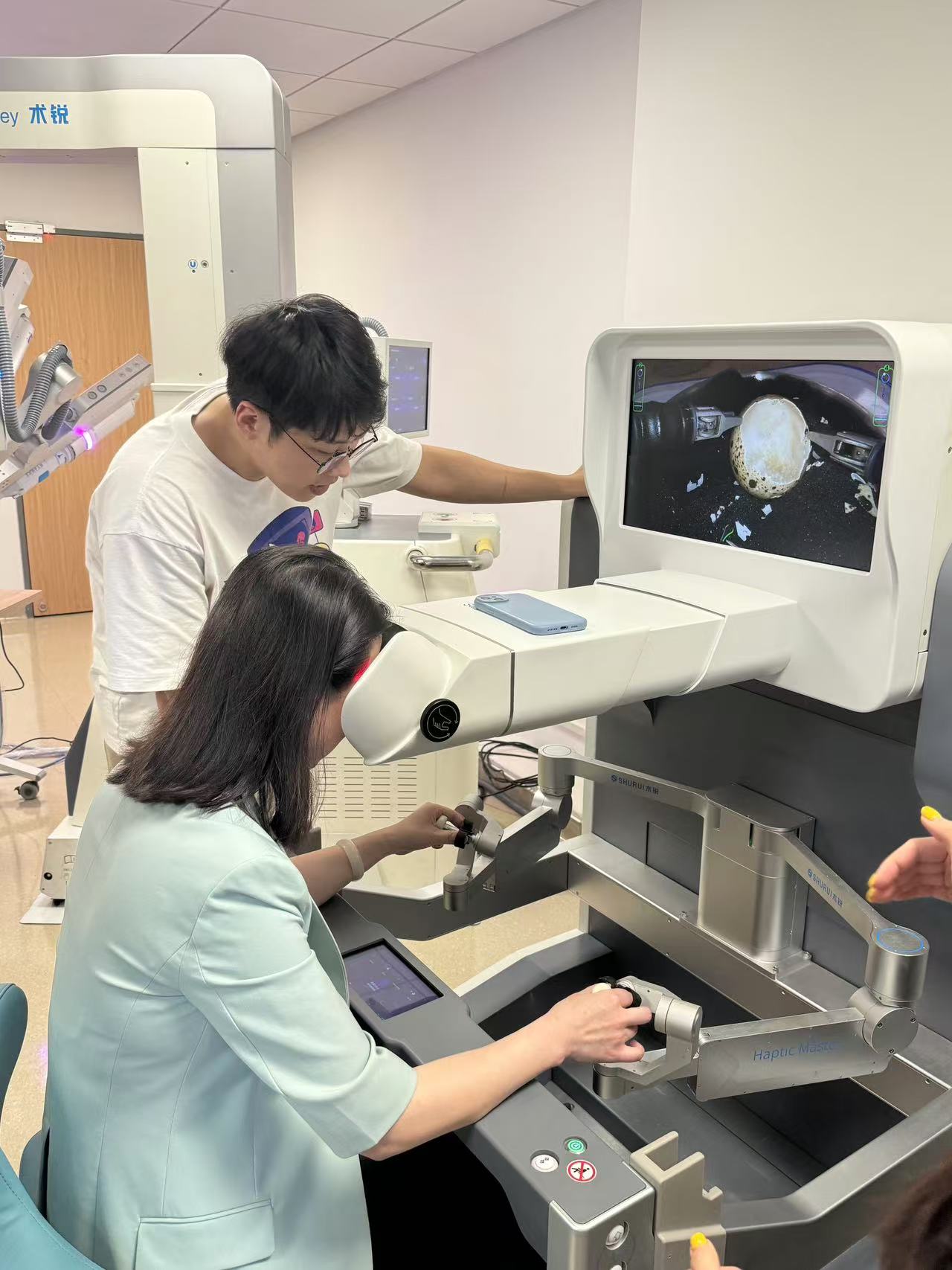

面对疑难案例,周慧芳寻找国际前沿最新治疗方法;面对技术空白,开展MDT多学科团队攻关,创新的脚步不曾停歇。“近几年,我们联合工科团队开发了内镜导航引导下的眼眶手术机器人,能实现眼眶骨的精准切割和复位。”她还提到,眼眶骨的植入材料要求非常高,一旦发生感染,会危及视力、造成面部畸形。于是她跟团队专攻眼眶骨再生研究和生物材料研发,“终于有一款最新材料就快要上市了,这种材料安全、能诱导患者自身骨再生,还能慢慢降解”。

将甲状腺眼病治疗关口前移

周慧芳曾先后在美国约翰霍普金斯医院威尔默眼科中心和美国杜兰大学附属医院眼科做访问学者。2013年回国后,她将研究方向瞄准甲状腺眼病的最新手术技术及靶向药物治疗。

人体免疫相关疾病一直是临床诊疗的难点,甲状腺眼病就是这样一种难治性自身免疫性疾病,患者出现眼球突出和斜视,治疗困难,迁延难愈,甚至失明。她举例,曾有位40多岁的男性患者来就诊,只见眼睛突出在眼眶外,因为眼睛闭合不全,角膜暴露已经严重溃疡,要靠佩戴游泳镜为角膜保湿。患者非常痛苦、情绪消极,一度陷入绝望。对此,周慧芳创新了一种非常有效的手术方式,联合施行眼眶深部骨壁和视神经总腱环的双重减压,让眼球回退的同时视力得到恢复。“但是,这只是手术的第一步,除了要把患者的眼球恢复到正常位置,接下来还要矫正他的斜视、眼皮的异常。经过3到4次手术,该患者基本恢复正常,全家人都非常激动。”

“能否用药物代替手术?能否用药物结合微创手术来治疗?为何会发展成该疾病?”带着对未解难题的不断叩问,周慧芳积极研究发病机制,提出靶向治疗策略,领衔多项全国多中心临床研究。今年3月,中国首个甲状腺眼病靶向新药获批,大幅降低了手术率和疾病复发率。周慧芳还将继续通过临床随访结合AI人工智能,开发早期诊断方法和智能分期模型,指导疾病早期发现和预防。

“从疾病的起源去研究,探索如何用小手术解决问题,如何用药物治疗代替手术,如何让患者不生病……这正是医学的发展和人类健康观念的转变。”周慧芳说,如今国家对于四大慢病的防控指导,也充分突出了早期监控的重要性。“我来到了以儿童为治疗主体的医院,除了关注肿瘤、血液疾病、先天性发育异常等儿童疑难重症疾病之外,对于儿童早期疾病的预防如体重管理、口腔卫生、眼病预防、心理和脑智发育等,也成为我们格外重视、必须站好的儿童健康‘前哨’。”

医路“专而精”,心路“广而博”

今年5月,在上海九院眼科奋斗了20余年的周慧芳,新任上海儿童医学中心党委书记。从专科医生到医院管理者,在她看来,选择做医生的初心依旧,“想做一些有意义的事情,与维护人民健康相关的事”。“接下来,一方面要把自己的专长结合到上海儿童医学中心,同时推动与儿童健康相关诊疗技术的发展,带动整个医院的全面发展。”

“我的专业是眼整形眼眶病,近期接诊的多为先天性眼部发育异常的孩子如上眼皮下垂、小睑裂、倒睫、先天性小眼球无眼球,以及眶面裂、颅面畸形、骨纤维增值症等眼眶发育异常的患儿。小儿眼外伤患者也很多,而且小朋友也会发生甲亢突眼症状。此外,还有不少合并全身发育异常的眼病患儿来就诊,例如神经纤维瘤病、鲁南综合症等。”周慧芳来到“中心”后,将多年积累的学科经验与儿童群体特性结合,“希望眼部疾病的患儿经过早诊早治,为视觉功能和身心健康发育带来积极的效果”。

一直以来,上海儿童医学中心在儿童先心病、儿童血液/肿瘤、发育行为儿科等众多学科发展上成为业界标杆,也形成一批特色诊疗专业。去年9月,张江院区建成启用,着力打造以儿童血液和肿瘤学科群为特色的院区。此外,“中心”拥有8个国家级及省部级研究转化平台,聚焦儿童重大疑难疾病的基础和临床研究。周慧芳设想,未来儿中心将与周边上海市质子重离子医院、复旦大学附属肿瘤医院浦东院区,共同建设聚焦儿童血液疾病和实体肿瘤的国家级肿瘤诊治高地。她解释,上海儿童医学中心之所以叫“中心”而非“医院”,因为它是一个不设限的平台。

“希望它形成全国儿童诊疗、研发以及培训教育的大平台;形成医学与理、工、文等多学科交叉、临床诊疗与基础科学联合的MDT平台;形成联通儿童优质医疗资源的国际合作的平台;形成与创新企业联合开发新设备、新技术、新药物的研发转化平台……”面对责任与挑战,周慧芳将竭力带领上海儿童医学中心,汇聚儿科及相关领域的专家和学者,全力救治国内外疑难重症患儿,建设儿童健康成长与管理中心,打造儿科新药新器械创新平台,成为儿童诊疗新技术新理念的开拓者、传播者,成为对话国际儿科领域的窗口。