这里,离死亡近,离希望也更近。

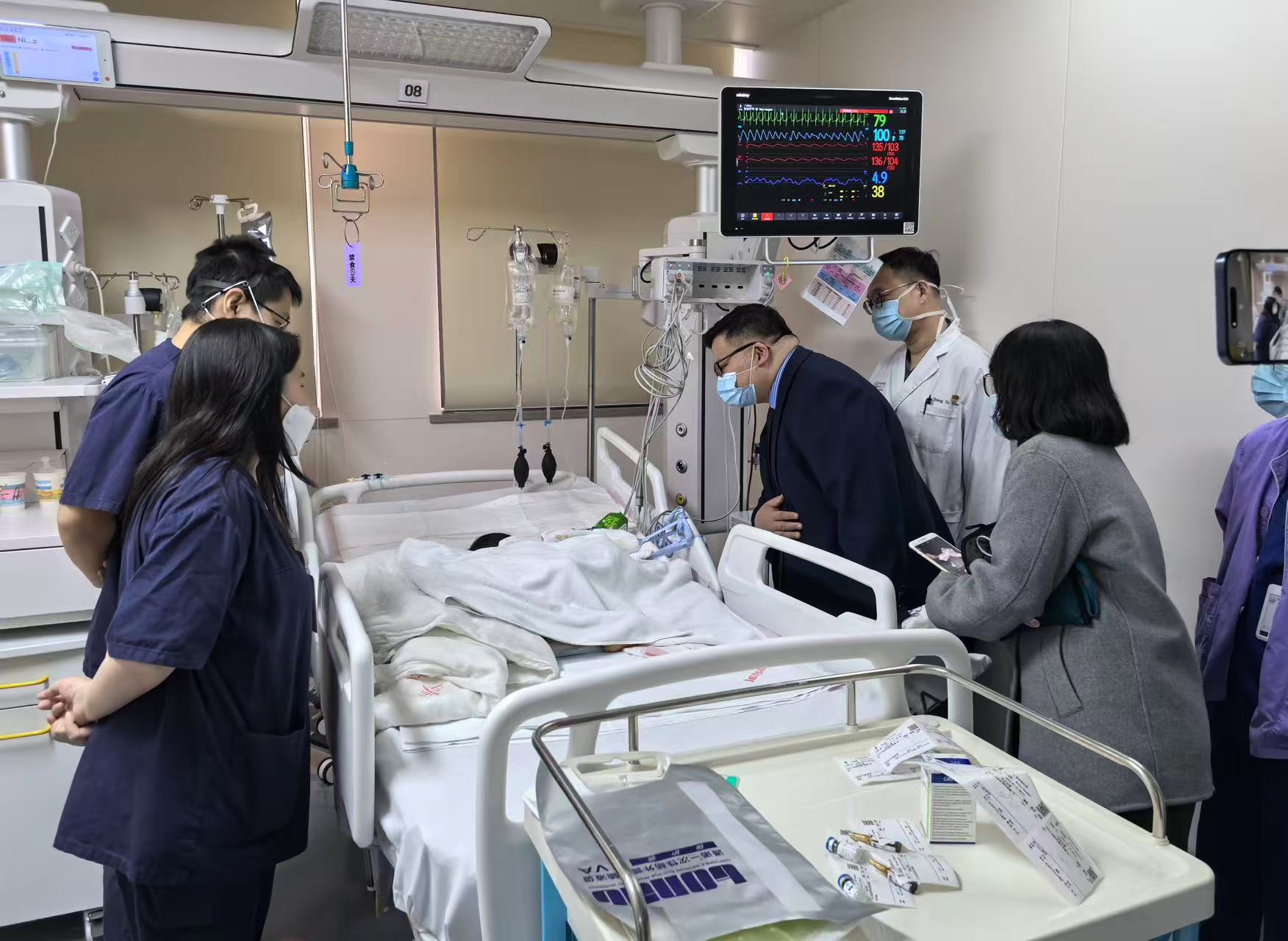

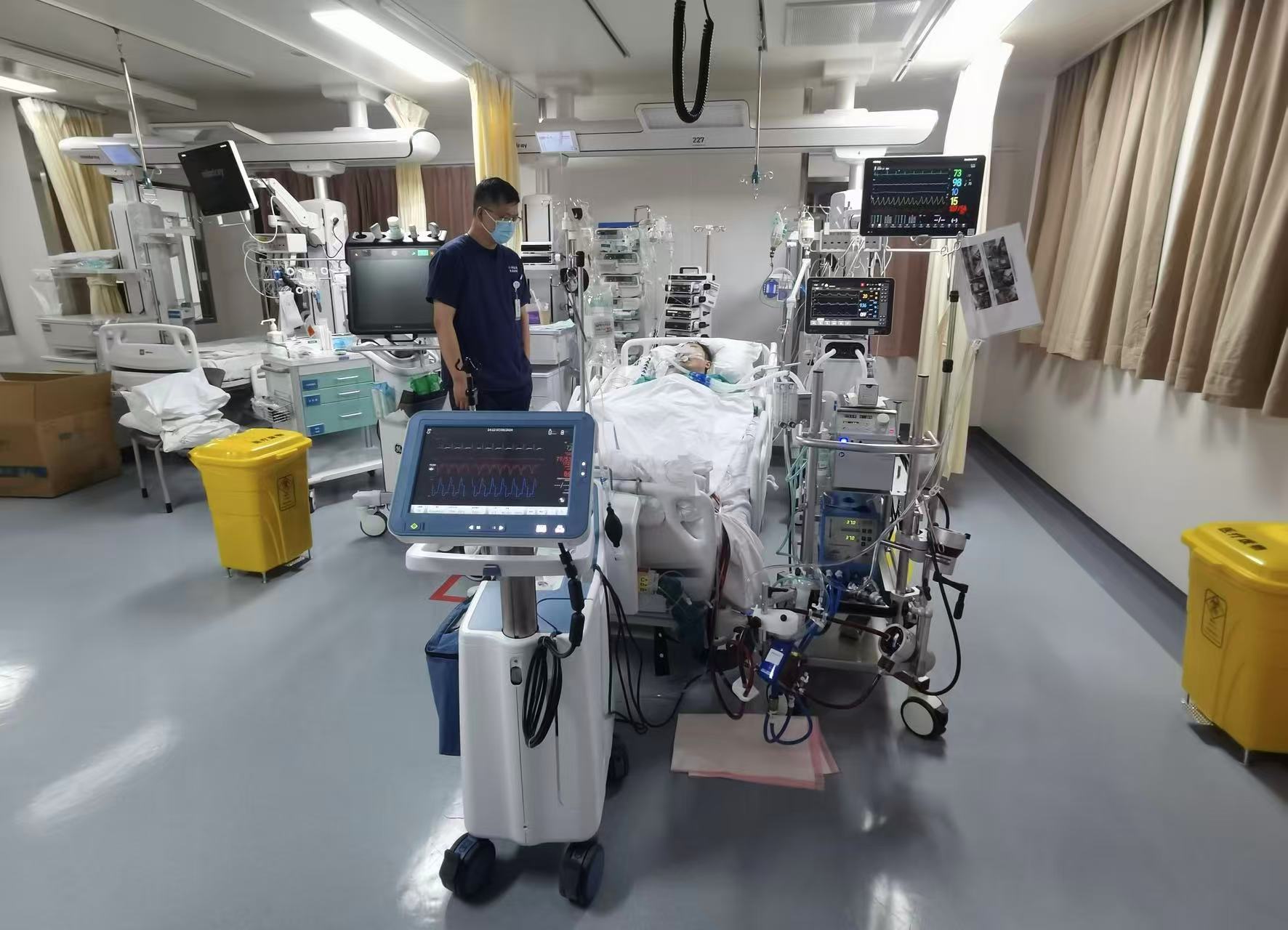

外面暑气蒸腾,而上海交通大学医学院附属仁济医院东院3楼ICU却静谧清凉、秩序井然。132床的胡先生沉沉睡去,护士默默守候在侧。“这是位气管肿瘤患者,术后三周了,几年前因肿瘤切除左肺叶,这次癌细胞在气道复发,术后第二天发生单肺栓塞,我们为他上了ECMO(体外膜肺氧合),期间还并发了肾功能不全,做了CRRT(连续性肾脏替代治疗),目前正在康复中。”重症医学科主任皋源俯身细致查看,他常常这样在床旁一站一两个小时。“ICU的I( intensive),意为细致入微。危重患者的命是‘守’出来的,只有预见变化,才能把握稍纵即逝的时间窗口。”

这样“典型”的危重症在仁济并不少见——高风险手术,严重并发症,依靠ECMO支撑,最后被救回来。3楼ICU共68张病床,一半围术期患者,一半各类危重症。5楼则是另一个生死战场——同时开展成人与儿童肝移植的重症监护中心。11月大的女婴小悠刚完成活体肝移植,正静静地躺在小病床上,漂亮的双眸望向监护室玻璃外的世界。“手术很成功,预计一周后转回普通病房,”重症医学科副主任邓羽霄介绍,“我们年均完成约400例儿童肝移植,成熟的ECMO、血液净化等器官支持技术,是仁济肝移植持续领跑全国的底气。”

建科11年,仁济重症已发展成为救治危重孕产妇、实体器官移植围术期处理、重症感染为特色的国内一流学科,年均收治患者4000余例,救治成功率位居全国前列。去年,重症医学科搬入新大楼,肝脏外科监护室同步整合并入,学科步入发展新阶段。皋源说,未来将建设智慧、生态ICU,打造国内领先的危重症诊疗与研究高地,推动学科群融合联动发展。

从1999年、2020年到2024年,仁济重症学科在不断发展壮大。

仁术济世:十年攻坚危重症高地

走进仁济ICU,听不到喧闹的探视声、刺耳的报警声,甚至医护人员也步履轻缓、软声细语——这是皋源致力推行的“安静ICU”理念。他还计划为医生配备智能报警手环,以震动替代鸣响。“静,不是冷漠,而是更深层的照护。减少惊扰,为生命修复留出最安静的空间。”医生办公室里,巨幅监护屏和病史屏如电子哨兵般24小时无声值守,实时链接每张病床的监护仪、呼吸机、高流量氧疗仪……捕捉每一次细微的波动。墙上悬挂着老主任杭燕南苍劲有力的书法——“仁术济世,大爱无疆”,提醒后人勿忘初心。

杭燕南教授题词

仁济ICU病房

“仁济创立于1844年,而早在20世纪70年代末,心脏外科便成立了ICU。1999年,医院东进浦东,面对激增的重症救治需求,我的老师、麻醉科主任杭燕南教授受命组建外科监护室,我也毫不犹豫地从麻醉科转战重症医学。”2014年正式建科,皋源亲历科室从五六个人、几张床,发展到如今的250余位医护、136张床位。“除心脏外科设独立监护室外,我们已实现‘从头到脚’的全科覆盖,不仅支撑消化、风湿、心内、血液等传统优势学科的重症救治,更承担了肝、肾移植患者术前等待与术后支持。” 他认为,学科快速进步,得益于临床救治始终保持高质量的水准。

十多年来,仁济重症医学科已成为特色鲜明、人才荟萃、医教研全面发展的临床一级学科,覆盖东、西、南、杭州湾四大院区,承担多专科ICU抢救支持与培训任务。2021年与器官移植、肿瘤一起入选仁济“十四五”三大“高原学科”。2025年,团队获评上海市模范集体,步入高质量建设新阶段。

在皋源看来,过去几年通过推行指南和规范化治疗,团队显著降低了脓毒症和ARDS(急性呼吸窘迫综合征)的死亡率。进入平台期后,他主张更精细化的亚型分类与精准干预。“加强智慧ICU建设,正是为了全面抓取临床数据,构建高质量数据库,借助人工智能解析疾病亚型,辅助临床决策。目前,每位患者每日产生的波形数据高达2T,医生可随时调取并重现任一时间节点的临床场景,极大提升了临床决策与诊疗能力。”

科室已在东、西、南院区全面实现一体化信息平台,依托电子病史、检验影像及实时互联的生命支持设备,实现患者信息的动态实时监测。“基于集成大数据与逻辑模型,系统能够完成脓毒症与ARDS的早期预警、预后评估与亚型分析,推动分级分层的个体化精准治疗。”余跃天医生介绍道。

对皋源团队而言,目前最大的压力来自危重孕产妇救治——“高危因素复杂、难度大、社会关注度高” ,皋源说,但这恰恰也是他们的优势,作为上海市危重孕产妇救治中心之一和上海唯一的危重症产妇心脏诊疗中心,仁济每年承接全市超过40%的相关病例,救治成功率保持在99%以上。“ICU的技术和理念迭代很快,倒逼我们持续学习、不断进步!”

菲律宾总领事探视菲律宾肝移植患儿

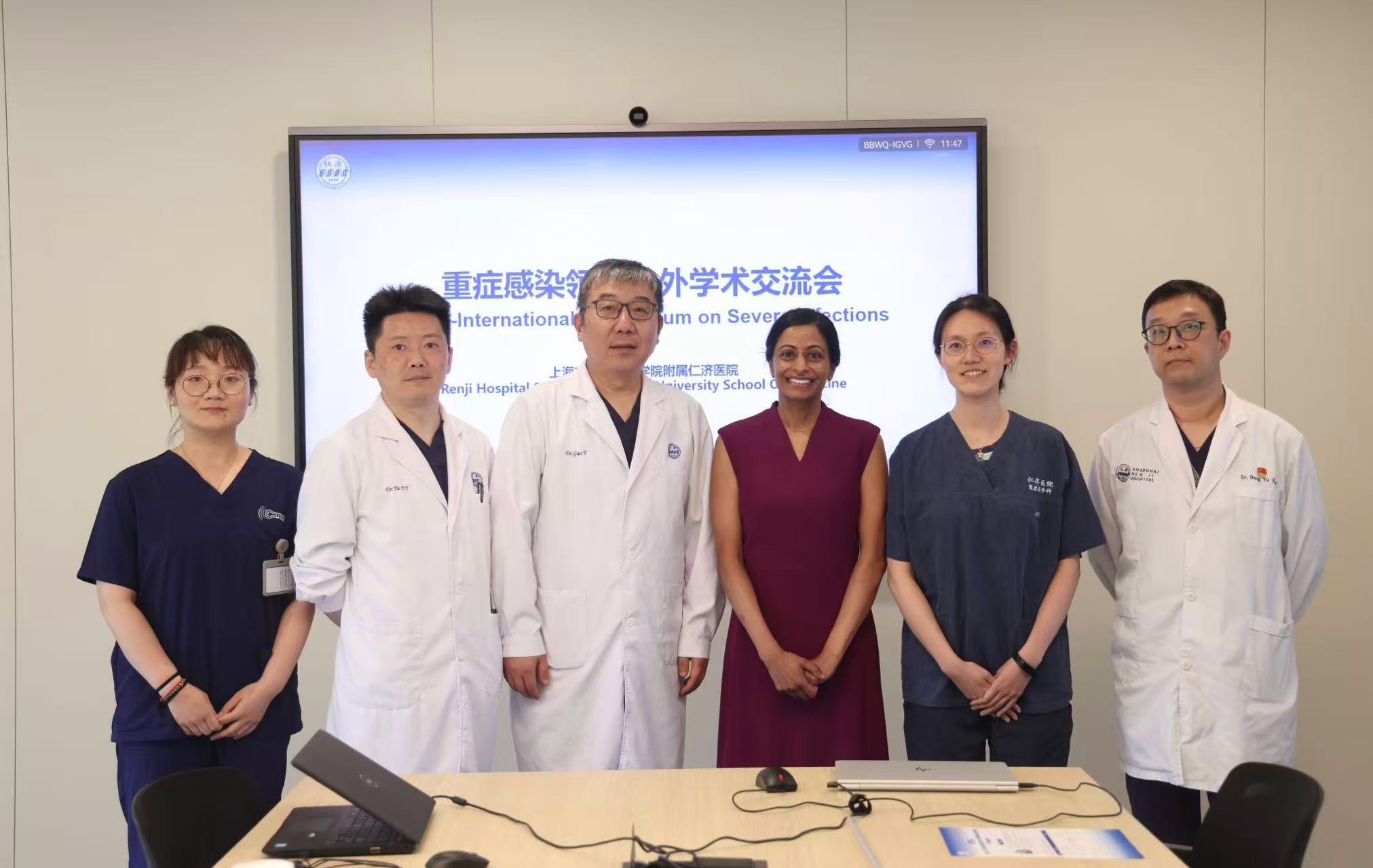

皋源主任(左三)带领团队积极参与国际学术交流何

医护协同:多力量共筑生命防线

在5楼ICU,陈先生刚经历第二次肝移植,术后出现肺部感染。呼吸治疗师正熟练地调节呼吸机参数、清理气道、调整通气模式,一套操作行云流水,患者的呼吸逐渐平稳,氧合指标稳步回升。在仁济重症,这样的呼吸治疗师共有6名。医生、护士与呼吸治疗师紧密协作,构建起高效的多学科诊疗体系,守牢生命的最后一道防线。

“过去护士主要是打针发药、执行医嘱,缺乏挑战,成就感不足。”护士长厉燕坦言。科室党支部调研发现,53名党员中年轻护士居多,许多人迫切渴望提升专业能力,通过工作赢得认可、实现自我价值。转变始于2017年,护理团队紧跟学科发展步伐,先后成立ECMO生命支持组、CRRT组、重症营养代谢支持组、镇痛镇静管理组、人工气道和呼吸支持组、重症护理超声组、重症血管通路技术组、重症早期康复组等八大重症护理技术组。ECMO小组从最初五人,发展至今已有30%的护理人员能熟练掌握该技术。厉燕清晰记得,2023年团队曾为一名危重孕产妇连续使用ECMO超800小时,直至等到器官移植。

“医生设定治疗目标、适度授权,让护理人员更深入参与临床治疗,极大激发了积极性”,她举例,科室制定血糖管理规范,授权护士调整胰岛素用量。今年还推出体温监控与轻症患者氧疗标准,在可控范围内实现护理主导。“过去护士因重症科又苦又累都不愿来,现在大家抢着来。”

皋源认为,重症医学科是强设备、强技术、强人力的科室,护理工作尤其繁重,但这里很少听到抱怨,医护并肩作战,与呼吸治疗师、营养师、康复师密切配合,实现无缝补位、快速响应和精准沟通。“我们拥有1:2.5的‘床位护士比’满员配置,引进博士担任科护士长开展系统培训,打通新手-初阶-中阶-高阶-专科护士的重症护理核心能力提升路径,帮助年轻护士快速成长。”作为本市多个重症护理培训基地,团队每年接收市级重症护理核心能力培训及进修人员近100人,专业实力获得业界广泛认可。

在科研创新方面,护士在医生指导下积极开展急性肾损伤预测、脓毒症护理路径等研究,联合发表文章。如今,这支242人的护理团队中,本科及以上学历者占比60%,近20人获得中华护理学会重症专科护士资质。依托重症医学科学科建设平台,形成一支整合“循环、呼吸、肾脏、肝脏”等器官功能监测与支持技术的专科护理力量。从智能监护系统到个体化镇静管理,从精准营养支持到床旁超声评估,仁济重症正迈向更加科学、精细和人性化的重症护理新时代。

何征宇主任(左一)和余跃天主任(左二)在指导青年医生

邢顺鹏主任查房ECMO患者

朱铭力主任指导血液净化

重症早期康复

护理肝移植患儿

“爱喜忧”:甘居幕后守护一线生机

每天清晨七点半,仁济ICU雷打不动的早交班,都是一场紧张高效、干货满满的考验。年轻医生忐忑紧张,生怕被皋主任问住;而进修医生则格外珍惜这难得的成长机会。皋源常说,重症救治有指南可循,但成败往往在于细节。“早一两个小时干预,也许就能逆转结局。”他紧盯数据与临床迹象,将每次交班都变成临床思维训练的实战教学。尚晨医生把这种带教称为“家长式帮扶”——既严厉,也温暖。“每周二还有高质量业务学习,大家轮流授课,分享前沿技术、经验心得,水准不输学术年会”。

科室还积极推送医生赴海外进修:李喆在德国探索低流量体外支持可优化通气/血流匹配;梅舒雅在芝加哥大学利用肺类器官解析肺神经互作机制;汤日在密歇根大学研发circRNA-LNP递送系统,为精准治疗囊性纤维化提供了新策略……他们带回了技术,也开拓了国际视野。

梅舒雅医师进行海外访学研究

李喆医师在开医嘱

杨润医师在床旁检查患者病情

皋源认为,真正的突破在科研,不仅要把患者救活,还要活得有质量!“重症医学的核心,是以器官功能支持争取时间,让患者有机会战胜原发病。因此,如何高效利用先进技术为患者提供支撑,成为科研的重点。”团队在ARDS发病机制领域已获16项国自然基金,基于AI的图像诊断研究刊发于Lancet子刊,引发国际关注。

“ICU医生要甘于站在幕后,我们没有显赫的代表性成果,本职工作就是看好病人。”在皋源带领下,科室形成“团结、向上、奉献”的集体文化,在非典、甲流、新冠等重大公卫事件中,团队屡次出征:2020年,皋源率领骨干驰援上海市公卫中心,余跃天、吴文三等多名医护奔赴武汉……

“爱喜忧”是ICU的谐音,也是这里的日常——医学沉默坚守,人性无声发光,所有人全力以赴,向死而生!

重症基地技能考核

青年ICU医生讨论病例