在复旦大学附属华山医院康复医学科,只见患者穿上精密的“机械腿”,开启犹如“太空漫步”的步态训练,智能机器人让康复训练变得科技感十足。巴掌大小的“拍子”紧贴头部,几台经颅磁刺激仪忙而有序,不仅能进行复杂神经功能评估,在脑卒中及脑外伤后功能障碍等多种疾病的康复中都展现出巨大的临床价值。而这仅仅是众多仪器设备和康复治疗技术的冰山一角。

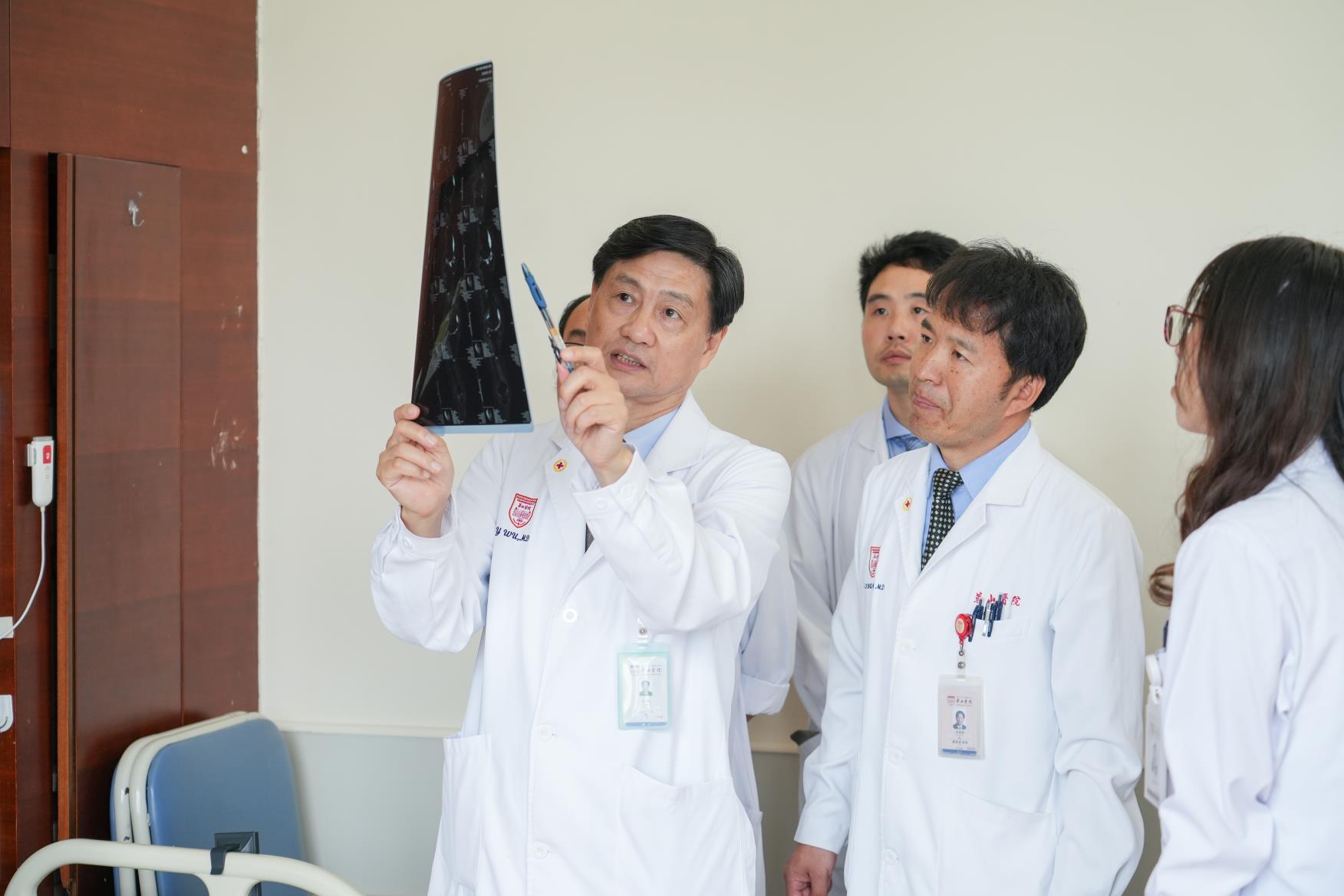

复旦大学附属华山医院康复医学科学科带头人吴毅,对一项项先进康复技术如数家珍。对于康复医学,这个他深耕30多年的领域,吴毅有着深厚感情和无限期待,讲起新技术、新疗法,眼里总闪烁亮光。从最早的自制木头康复器械到电气设备,再到如今的脑机接口等关键技术;从几张病床的“小科室”到如今“医教研”一体化的大平台,30年来,他是康复医学蓬勃发展的见证者、参与者,更是创新精准康复治疗体系的推动者、引领者。今年,他荣膺全国卫生健康系统先进工作者荣誉称号。

康复事业蓬勃发展的推动者

“我刚进科里的时候,只有运动损伤和骨科疾病的康复,主要针对颈椎病、腰腿痛和手外伤等骨关节相关疾病的康复治疗。”吴毅讲道。1957年华山医院建立医疗体育室,1984年成立运动医学与康复医学科。此后,吴毅有幸获得机会到国外学习先进的康复医疗技术、理念,科室的神经康复也逐渐在摸索中开展起来。1995年在科室原主任范振华教授和胡永善教授的引领下,华山医院康复医学科率先开启脑卒中早期康复的临床和研究,承担了上海市重点课题——急性脑卒中后偏瘫的康复治疗研究。1998年华山医院康复医学科独立建科,彼时,中国康复医学探索之路尚在起步阶段。“当时,康复设备匮乏,团队用木头、玩具等自制训练器械,为脑卒中患者开展运动疗法、作业疗法等。”吴毅回忆,场地小、设备陈旧,科室只有十几个工作人员,200多平方米的康复治疗大厅。不过,早期的探索为后续的脑卒中康复技术的发展奠定了临床基础,也让“以患者为中心”的理念,成为科室代代传承的基因。此后,2001年,胡永善教授承接国家“十五”攻关课题,开展“急性脑血管病的三级康复方案的研究”,针对当时国内的脑卒中康复重急性期、后续社区家庭康复的断层问题,在国内首创脑卒中三级康复方案并向全国推广。

“技术快速迭代,团队如今通过神经电生理和影像学技术,能精准定位脑损伤区域,结合智能设备制定个性化方案。”近些年,在吴毅带领下,科室将经颅磁刺激、经颅电刺激、功能性近红外光谱、智能康复机器人等先进技术引入临床,搭建国内领先的非侵入性脑功能检测和无创性脑部刺激技术平台,建立“精准定位、精准诊断、精准康复”的理论体系。吴毅举例,近期科室接诊的35岁脑外伤男性患者,因车祸导致其处于意识障碍状态。“以前判断患者能不能苏醒,只能靠医生的经验。现在通过磁共振检查,尤其是电生理检查中的脑干诱发电位和体感诱发电位检测,能精准评估出该患者脑细胞没有被完全破坏,健侧的脑细胞可以代偿患侧的脑细胞,大脑功能还有恢复潜力,苏醒几率很大。”于是,吴毅团队找到患者关键意识靶点,通过经颅磁刺激大脑神经,结合声音、气味、味道、光电等全方位刺激,再配合康复训练以及一些促醒药物,1个月后,该患者逐步苏醒,身体各项功能迅速康复,后顺利出院。

从2012年开始,华山医院先后成立宝山院区康复分中心、浦东院区康复医学诊疗中心、虹桥院区康复分中心、华山医院福建医院康复分中心,为患者铺就的治愈之路越拓越宽。

从精准到融合的技术创新者

“这几年,越来越多带着鼻饲管的、吞咽障碍患者,来院接受康复治疗后,基本上很快就能拔管了。”吴毅解释,借助先进的电子喉镜技术,可以评估到舌咽肌功能,根据精准的检测结果,医生针对性地对患者进行咽部的训练和刺激。通过电刺激、球囊扩张、肉毒毒素注射等多种方式,帮助患者改善吞咽能力,由此一来,科室各种拔管率(气切套管、鼻饲管、导尿管)明显提高。

立足“精准”治疗体系,吴毅紧跟前沿方向,创新的脚步从未停歇。当被问及“神经调控的技术还有哪些提升的方向”时,他兴趣盎然:“以前我们致力于做无创的神经调控技术,现在与神经外科合作,逐渐从无创向有创发展。随着神经康复治疗效果越发精准,今后的目标是再从有创发展到无创。”他介绍,例如脑卒中偏瘫患者,手外科医生可以通过神经移位手术,把健侧的颈7神经移到患侧,改善患者上肢运动功能,患者言语功能也会得到相应改善。但是,大脑的可塑性改变,最终还要通过康复医学训练来实现。“以前患者左脑控制右手、右脑控制左手,手术后,左脑既控制右手、又控制左手,这样一来,就要制定有别于常规的个性化康复训练模式。”吴毅认为,康复医学科与各科室开展更多的合作,可以更好实现患者的治疗效果。康复医学科医生也能够通过合作发现更多新的神经靶点,尤其对偏瘫、失语症、意识障碍等患者,能达到更好的治疗效果。

“今后,不做手术,是不是也可能达到同样的治疗效果呢?”吴毅畅想道,经颅磁刺激被称为无创的脑部神经刺激,通过此种治疗,也许今后可以帮助更多的失语症患者,将损伤的语言神经功能中枢转移到健侧。“而对于缺血缺氧性脑病、重症脑外伤的患者,该如何解决他们意识障碍的治疗困境?”面对治疗瓶颈,他满怀信心,如今国家支持神经干细胞修复脑损伤的研究,“为患者培养健康的脑细胞,替代坏死的脑细胞,也许今后若干年就会实现”。

医者仁心与匠心的传承者

如果说“手术刀”是外科医生的看家法宝,那么康复医学科医生就像八仙过海一般,掌握着多种“先进武器”。通过精准评估、多元疗法与心理重塑,让患者如破茧之蝶,逐渐挣脱伤病的束缚。“科室现有84位员工,再加上研究生、住院医生、进修医生一共有100多人,如果每个人能发挥一个作用、一种特长,对患者而言就是很大的获益。”在吴毅看来,治疗最终目的是让患者改善功能、回归社会,恢复以前的工作和生活,才是真正的临床治愈,这些都与康复医学息息相关。

“随着康复学科的快速发展,其他很多学科都会邀请康复医学科医生共同会诊。科室每年的会诊量近万人次,每年门诊达7万多人次。”吴毅提出,“大康复”理念已经成为医学共识,“不但要抢救患者的生命,还要让他能够尽快恢复功能”。科室16个亚专业方向齐头并进,涵盖神经康复、骨科康复、心肺康复、肿瘤康复、老年康复、儿童康复等方向。“未来,康复医学科与更多的临床科室会合作得越来越紧密。从早期康复、术后康复,目前正朝向术前康复发展,多学科协作,让临床治疗的价值得到最大体现。”

从教学到科普,这些年,吴毅还一直致力于康复知识和理念的传播,不遗余力地为国家培养优秀的康复医学工作者。从胡永善教授最初开始组织华山康复学习班以来,该传统已经沿袭了30年,培训了来自全国30多个省市的2000多人。

“跟随吴毅教授的每一次门诊都是知识和经验的极大收获。不仅让我对多种疾病的康复有了更广泛的认知,更深刻体会到解剖学基础、影像判读能力以及临床实践,对于一名康复医生的重要性。”一位住培医生在结业小结中写道。“完成一份病例汇报、按照读片十部曲独立阅读一张影像片、手绘一张解剖图、完成一份病史采集、完成一次专科查体、完成一篇跟诊体会、总结一个知识要点……”在来院医生的笔记本里,认真记录着吴毅为他们定下的“十个一”的目标。吴毅希望每一名从华山康复医学科走出去的学员都能学有所获、行有所得,不断精进,为更多患者重新点亮希望之光。