刚过腊月,奉贤区南桥镇的杨世权老人就开始翘首期盼着年的到来。过年,除了和自己的子女儿孙一起吃顿团圆饭外,更多的期盼是和来自全国各地的兄弟姐妹以及他们的孩子,来一场几十人参与的大家庭聚会。

这样的聚会,对他来说就是“家”的味道,从他记事起,几乎就没有断过。这样的团圆,寄托的是亲情,传承的是家风,还有那份独有的中国文化。

“树德”家训已经传了百年

杨世权的老家在奉贤青村老街,老宅已经有130多年的历史。白色马头墙小青砖,标准的徽派建筑样式,一共四进四出。

“祖上从安徽来上海做生意,从此在这里落户。兄弟姐妹们都在这个大院里出生成长,后来因为工作的原因,在全国各地安了家。”杨世权说。

他拿出了一张老照片,画面中,老宅大门上方有一块匾额,上面刻着“树德务滋”的家训。因为遵循这样的家训,无论兄弟姐妹们走到哪里,都会迎来左邻右舍的好口碑,而“家和”两字更是镌刻进了每个家族成员的心里。

在他的记忆里,每年大年三十那天,大院里就特别热闹。“咚咚咚”的剁肉声不绝于耳,厨娘们在厨房里穿梭,在她们的锅铲之下,再普通的食材都会变成一道道令人咂舌的美味。厨房外也是一片热闹景象,老父亲精神抖擞,书写着春联,哥哥们在一旁接过带着墨香的春联,惦着脚贴在大门的两边,院子里到处都是欢声语……这样的场面,在几十年后的今天,每每在和兄弟姐妹们聚会时常被提起。

心里满是小时候的味道

幸福会传递,每年的团圆,成了家族一条不成文的规矩。

“想起和一大家子在一起过年,心里满满的都是暖意。”杨世权的女儿杨青说。

尽管已经人到中年,但是家的味道,永远留在她的味蕾上,弥漫在内心深处。杨青告诉记者,小时候过年前,爷爷总是让自己和弟弟提着篮子,跟在他后面逛街。“其实是给我们买好吃的和烟花,球形巧克力是我的最爱,彩色的包装纸,浓浓的牛奶巧克力味。那时候真的很贵,买一包的话,大概要花掉爸爸三分之一的月工资。”

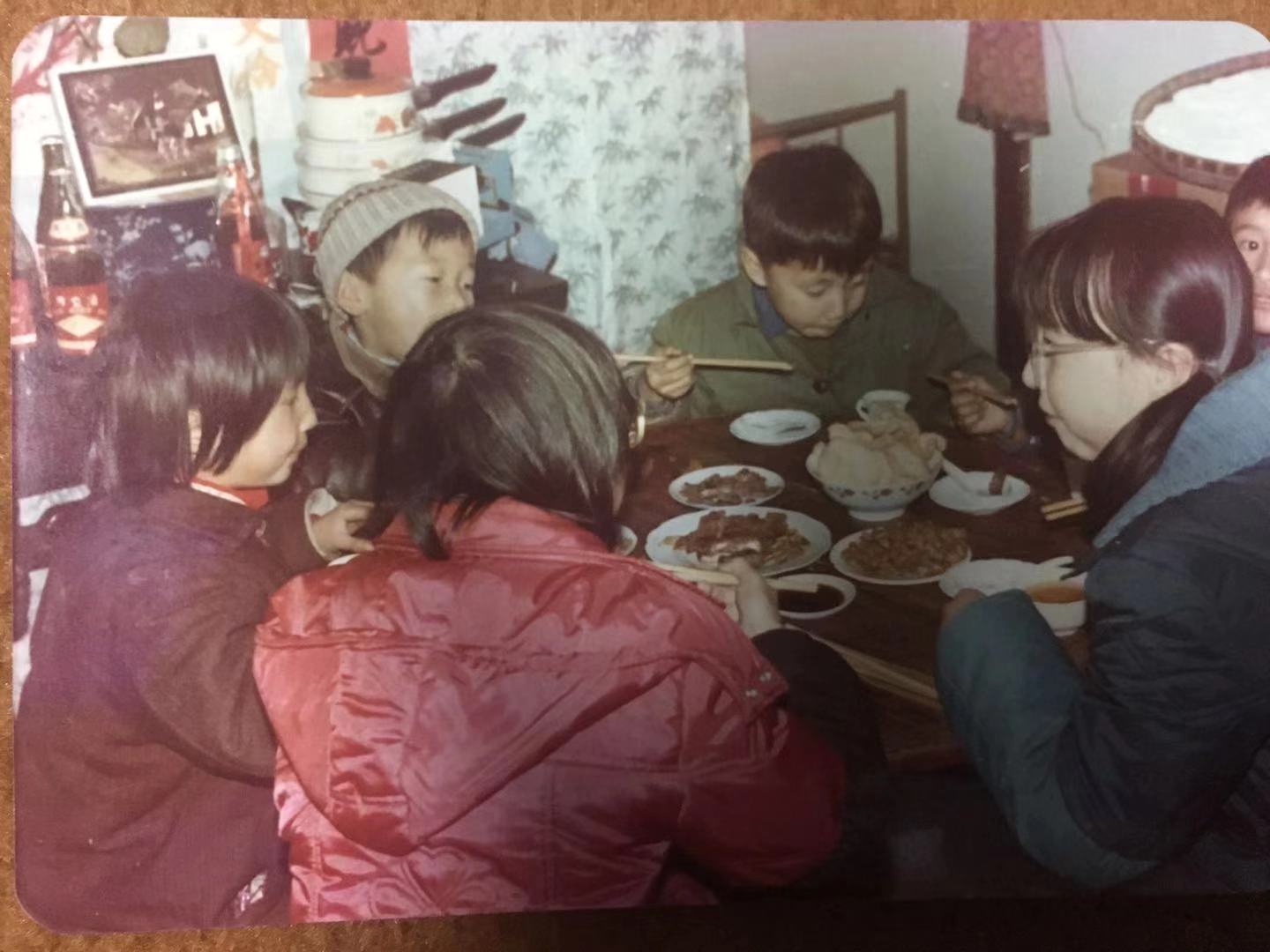

她回忆道,小年夜的晚上,妈妈会准备很多很多蛋饺,自己有时候也会搭搭下手,打打蛋液,不过做了一二个,就没耐心了……大年夜夜幕尚未降临,就和表姐、表弟、堂哥依照习俗“间间亮”,把每一间屋子的灯点亮,无论是灶披间、楼梯间、卫生间、走廊间、东厢房、西厢房。星星点点的瞬间,留下的都是童年时候的梦想。

“其实年夜饭吃啥,小孩子们都不太在意,大家最期盼的还是大年初一给爷爷拜年。”杨青表示,大年初一一大早,表姐、表弟、堂哥家都会前来给爷爷拜年,大家互道新年好,孩子们可以收到很多压岁红包,大人们则喝上一杯蜜枣糖水,吃点年糕,寓意来年甜甜蜜蜜步步高。

团圆家风在代代传承

幸福的团聚,一年一年在延续,良好的家风,在一代代得到传承。

“20年多前,我们就搬离了老房子。如今,父母一辈老了,在家里聚会的条件也没了,但是大团圆的这个传统,在我们这一代传承了下来。”对于“家和”两字,杨青深有感触。

如今,每年春节,杨家的年轻一辈会轮流做东,在酒店举办一次家庭大聚会,“或许少了一些小时候的味道,但是热闹和睦的气氛依旧。每次聚会过后,大家又会离开这个大家,回到各自的小家,但亲情不会断,回家团圆的家风更不会断。”看着上一年家族大聚会的照片,杨青的心情显然也有些激动。

鼠年新春的脚步越来越近,杨世权老人专门回了一次老宅,拿出家谱仔细翻看着家族的前世今生。如今,老宅正在进行修葺,将成为当地政府规划中的民俗博物馆,他仔细端详着熟悉既陌生的老屋,一门一窗,一砖一瓦,皆有故事,放不下的是过去的情怀,心里装的是对未来美好的祝愿。