“父母从1954年起开始记‘豆腐账’,这一记就是几十年,虽然都是些日常生活开支的记录,却反映了我们国家发展的历程……”日前,居住在邮电二村的何际民将父母记的“豆腐账”捐赠给了虹口区图书馆。一同捐赠的还有何际民母亲的部分日记、各类证件、入党后交的党费收据、照片和8张选民证。虹口区图书馆已将这些捐赠的150余件物件收藏。

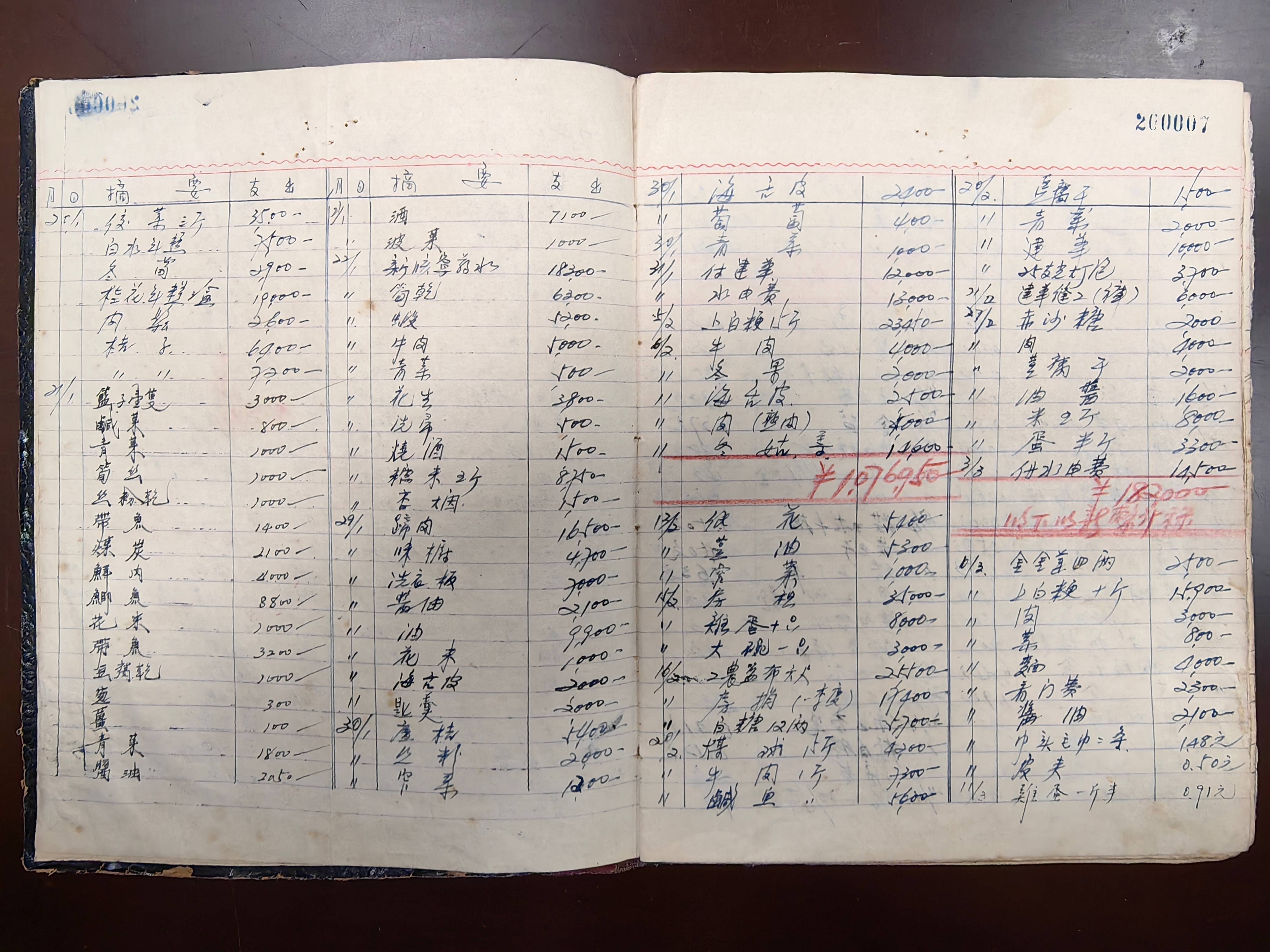

何际民的父亲何耀宗今年已94岁了,曾长期在邮电管理岗位工作,是位老党员,荣获中华人民共和国成立70周年纪念章;母亲邬建华生前曾在医院长期从事外科麻醉工作,也是位老党员。这本俗称“豆腐账”的家庭生活账册32开、黑色硬封面,细心的俩位老人按年月日顺序一栏一栏地记录着当时每天的具体生活支出内容。

例如,第一本账是1954年11月28日起记的生活收支账。当天,“豆腐账”上记录着:煤球炉15000元、窗帘66500元等;1955年2月27日的账上记录着:赤沙糖2000元……这些都是当时国家使用旧币时的账目。1955年3月,国家实行新币制,新币与旧币兑换比例是1:10000。头十余天,市场上还实行新旧货币过渡,都有使用。当月12日,“豆腐账”上有了新币记录:桔子0.76元、水果糖0.50元;3月13日,肉0.40元、菜0.10元。

何际民表示,父亲那时每个月分上下半月发工资,由于新中国刚成立没几年,市场物价还没理顺,为了保证人民生活水平的稳定,工资是照每月实物指数发的,就是将关系到老百姓生活的米、煤等物资得出一个综合系数,尔后参照这个系数发放工资。

在“豆腐账”上,还有多张当年购物发票的原件,有1973年在邮电新村综合商店购买8w荧光台灯16元的发票;长虹服装店购买涤棉上装16元8角,用了布票3尺2寸的发票;1973年2月17日北郊中学学费9元收据;邮电新村邮电支局订阅1976年阿尔巴尼亚画报英文版1份1.80元的收据等,这些发票和收据,反映了当时的人们生活水平和市场物价情况,是社会发展过程中的一个缩影。

虹口区图书馆的工作人员表示,何际民父母亲的“豆腐账”,记于上世纪50年代,正是我国币制改革时期,这对研究我国币制发展史有着重要的作用,是特别珍贵的地方文献资料,可以从中清晰地了解到一个上海普通家庭的生活轨迹、财务状况,以及当时社会的物价指数和经济情况。

头图为“豆腐账”账本。龙钢摄