信息时代,人与人的交流更加便捷,但也滋生了层出不穷的电信诈骗招数。就在2024年,上海反诈中心平均每天能拦截超过7万个涉诈电话、超过60万条涉诈短信、2.3亿次涉诈网站点击跳转。

那你知道,什么年龄段的人最容易被骗吗?很多人或许会毫不犹豫地回答:老年人!殊不知,在上海地区,当下最容易被电信网络诈骗的人群平均年龄居然只有37岁。

37岁!在上海,这个年龄最容易被电信网络诈骗

截至2024年底,根据上海警方最新调查分析研究得出的结果显示,上海电信网络诈骗受害人平均年龄为37岁。显然,这与我们通常以为的“老年人容易上当受骗”的认知不同,而这也非常有必要引起大家的重视。

究其背后原因不难发现,30、40岁年龄段的人群通常具有较高的经济活动参与度,同时,却可能因为工作繁忙而对诈骗信息的识别不足,也可能因为过度自信而忽视了对诈骗行为的防范。

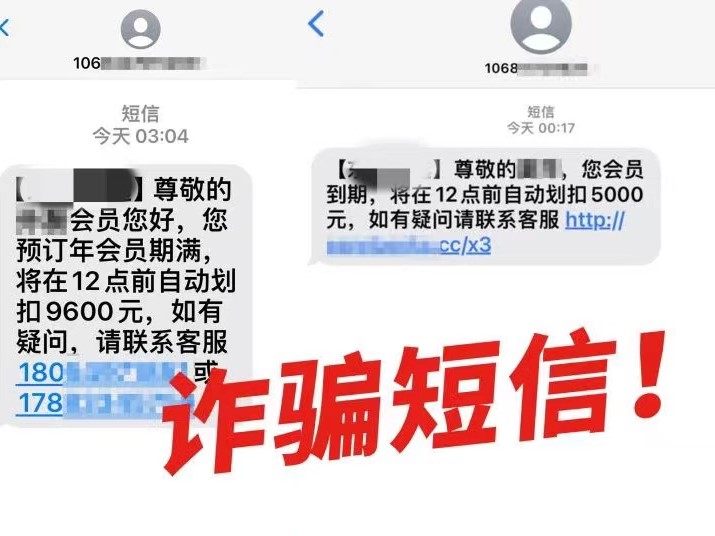

上海反诈中心每天都在不断拦截电诈短信和电话。警方供图

不久前有这么一桩案例让人发聋振聩。一位37岁的上海女教师突然要取现700万给骗子,可面对民警的不断劝阻,她却振振有词,甚至还出言相“怼”:我就喜欢把钱扔水里,我喜欢看那个溅起来的水花。最终,民警只能对账户进行保护性止付,这才挽回了当事人700多万元的损失。

其实,诈骗对象不分年龄,攻击的只是心理弱点。而作为一位普通人,总是有弱点和盲点的,因此,面对狡猾的诈骗者,哪个年龄段都有可能成为受害者。所以,在骗术不断升级的情况下,我们不仅要通过持续不断的教育和宣传来增强大家的警惕意识,还有必要强化技术手段的应用,对诈骗行为进行有效地监测和预警。

你是“易受骗体质”吗?这份模型图请收好

俗话说,知己知彼,方能百战不殆。你是“易受骗体质”吗?记者从上海反诈中心了解到,专家通过大数据分析梳理出了一份易受骗模型图,我们也可对症下药,增加自己面对诈骗的“免疫力”。

其一:情绪强烈者易受骗。

一般而言,五花八门的诈骗手段大致分为两类。一类是“威逼”,比如冒充公检法工作人员,编造一些莫须有的罪状吓唬受骗者,令其恐惧不已。另一类则是“利诱”,诈骗者将天上掉人民币的美妙图景描述得天花乱坠,让潜在受骗者欣喜若狂。其实,强烈的兴奋或恐惧都会让人过度关注引发这类情绪的信息,从而忽视其他重要线索。因此,容易产生强烈情绪的人更易中招。

其二,动机迫切者易受骗。

天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。“利诱”这种诈骗手段恰恰利用了人渴求利益这种动机。在迫切渴求金钱的人眼中,骗子开出的条件很诱人,他们因而会高估自己成功获得钱的概率。而“杀猪盘”等交友类骗局利用了人对亲密关系的渴求。如同久旱逢甘霖,越渴望与人建立情感依赖,人们越容易被骗子无微不至的关心打动,殊不知,一切只是骗子精心布置的陷阱。

其三:爱冒险者易受骗。

面对风险时,有人保守,认为“小心驶得万年船”;有人冒险,认为“舍不得孩子套不到狼”。其实,骗子的伪装往往并非无懈可击。例如,电话中骗子操着极不标准的普通话。然而,面对这些信息,爱冒险之人往往不够警觉,出于赌徒心态选择放手一搏,最终子入狼穴,血本无归。

其四,过度自信者易受骗。

“我是大学生,怎么可能会被骗?”“我这把岁数了,吃过的盐比你吃过的米都多,骗子那点小伎俩还能蒙到我?”……过度自信的人觉得被骗的都是笨人,比普通人聪明许多的自己则无需学习反诈知识。而实际上,觉得自己不会被骗的人在遭遇诈骗时更容易放松警惕。即使他人发现了其受骗迹象,好心劝说,他们也会觉得自己面上无光,于是执迷不悟,甚至加大投入,以此证明自己“英明”。

其五,盲目从众者易受骗。

“别人可以,我也可以。”“这么多人都做了,肯定没问题。”其实,很多骗术都利用人们这种随大流、盲目跟风的从众心理。例如,受骗者最初加入所谓的刷单兼职群时,可能还心存疑虑,持观望态度,但当其看到群友不断晒着自己刷单赚钱的证据时,惯于从众者便会放下戒备,跟风刷单。殊不知,群内一百人,除了受骗者外的九十九人全是骗子雇来的托儿。

电诈手段不断升级,有人1400万元养老钱差点“一键飞走”

当前,电诈手法仍在持续升级,实施诈骗的引流方式从传统的电话、短信等向互联网平台,尤其是手机应用端发展蔓延的趋势明显。为此,记者梳理了近期升级后隐蔽性极强的典型电信网络诈骗案例。

【案例一】

网上卖块“劳力士”

怎就成了骗子“洗钱”的“帮凶”?

不久前,家住松江区的杨先生在二手交易平台上,寄售了他的一块“劳力士”手表,开价271000元。当天就有一个买家声称有购买意向,要求互加微信,进一步商议。两人很快就约定好第二天在一家咖啡馆见面。

但在次日早上,对方忽然说自己因为工作抽不开身,委托了一个“鉴表师”朋友前往交易。据杨先生描述,自己当时提供给对方的银行账户里当场收到了269900元。对于那少掉100元,对方当时表示当作是优惠。

杨先生本以为钱已经落袋为安,可到第二天,他所有的银行支付功能都被外省市的公安冻结了。因为有证据显示,当地一民被害人因机票改签被诈骗,而转账给骗子的钱一部分就进入了杨先生的这张银行卡里。

原来,骗子正是利用和杨先生的合法交易,顺理成章拿到了杨先生的账户信息。随后,他们就将杨先生的卡号作为涉诈的一级卡,散布到整个团伙。骗子们之所以要这样做,目的就是将诈骗得来的赃款通过交易换成实物手表,随后再将表卖出,如此便能成功洗白。

【警方提醒】:如果在二手交易平台上寄售奢侈品,在交易前,务必要让买家提供真实的身份信息,以及未来将要转账钱款的银行卡号,如此便可防范此类洗钱陷阱。

【案例二】

直播会员服务到期了?

老人点击网络链接后1400万元差点“飞走”

今年1月5日,居民朱阿姨的手机上收到一条短信,告知她的直播间会员即将到期,如果不取消,每个月需缴纳几百元的会员费。此后,朱阿姨的手机被对方远程控制,银行卡里1400多万元的理财被远程操作赎回,好在民警及时切断了网络,挽回了损失。

各种诈骗短信不断升级,隐蔽性极强。警方供图

原来,朱阿姨平时确实是该短视频平台的用户,当时收到短信时,以为自己不小心点击了会员功能,于是按照短信提示联系了对方。随后,所谓的客服就开始耐心地给朱阿姨介绍“操作流程”。他们一般都不会直接说骗钱,而是在前期先介绍会员流程,或者是付费的机制,此后就开始要求朱阿姨加QQ好友,并向她发送了一条链接。

当老人点开这条链接后,骗子就成功了第一步。原来,这个链接点击进去之后就是骗子自己做的网页,界面和短视频平台的客服界面完全一样。当受害人输入“要取消会员费”的内容后,对方就将如何取消会员费的机制发送至聊天界面,并附带上另一个链接地址,引导老年人点开。

这恰恰就是含有屏幕共享功能的一些软件下载链接。此后,诈骗分子就会通过开启屏幕共享功能并操作银行账户,进而获取被害人的银行账号密码、验证码,随后就会迅速转移卡内资金。

【警方提醒】:日常生活中,当听到陌生人要求“下载软件”或者听到“屏幕共享”这四个字的时候,很有可能就在遭遇电信网络诈骗。一旦意识到自己被骗,务必及时把手机关机,就相当于把这个远程屏幕共享的功能给断掉了,然后立即报警。

【案例三】

电话里喊你去买黄金,还要快递、网约车送

当心,这是“洗钱”升级新模式

去年底,闵行区的一家金店来了一名年轻男子。在购买价值4.7万元的黄金首饰时,他只表示需要买的克重和价值,但对于款式一概不问。更蹊跷的是,在付完钱后,男子一边打着电话,一边还要求店员提供快递盒。

其实,男子的种种表现就是典型的“买黄金+网约车转移”洗钱模式。在登记了对方的相关信息后,店员第一时间和警方取得了联系,民警立即拨通了男子戴先生的电话。

原来,为了赚取外快,戴先生在网上加入了一个刷单群。对方声称只要完成一定的刷单业务就有高额回报。此前,他已经投入了3万多元的现金,而这笔4万多元是所谓的“激活费”。对方并没有让他付款,而是要求戴先生去购买黄金。

戴先生表示,自己按照对方的要求将打包完成的黄金全部交给了网约车司机,目的地是位于江苏省千灯镇的一个地点。最终,根据网约车公司提供的司机信息,民警立刻展开联动。好在网约车司机李师傅及时配合,当晚,将载着所有黄金的车子开到了派出所,这才没让戴先生进一步掉入诈骗陷阱。

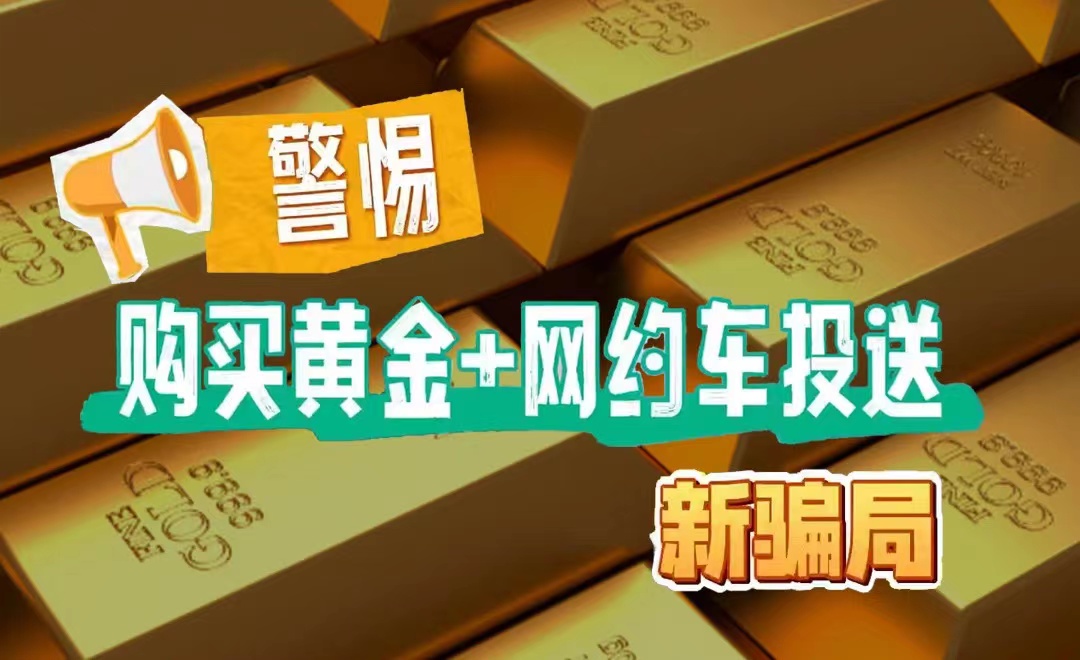

【警方提醒】:如今,电信诈骗的“洗钱”方式不断升级,从此前的“线上转账”升级为“线上诈骗+线下取现”,诱骗受害人通过网约车、货运车、快递、闪送等方式转运现金、黄金,甚至用奢侈品来取代现金、黄金进行“洗钱”。

头图为近期升级后出现的“买黄金+网约车”电诈新骗局。警方供图