热辣滚烫。进入7月,上海轮渡东金线开启一年中最忙碌的时段。五湖四海和海外的游客,操着不同口音,涌向这个“网红”的“上海第一渡”。

每年七八月份,是东金线一年中接待乘客的高峰期。平日客流1.5万人次,遇到周末,超过2.5万人次,是其它时期的2到3倍。

潮水般的人流涌来,给小小的渡口带来了满满的压力。安全保障、服务温度……“烤”验着航线每个岗位的神经。

检票员:口不能停、手不能歇

“请问怎么买票上船?”

“用手机扫二维码,开通乘车码,扫码进站”

“过江看什么?船多久一班?”

……

下午2点多,一天中最热的时光。在外滩中山东二路127号的东金线金陵东路渡口,检票员董燕鼻尖上,沁满了细密的汗珠。

东金线是上海轮渡最独特的存在。

金陵东路渡口排着了长龙。劳动报记者 贡俊祺 摄影

航线两端的渡口分别位于外滩和浦东陆家嘴的核心地段,因为客流较大,多年前就禁止非机动车上船,而乘客以来沪的游客为主。

董燕真希望自己多一张嘴、一双手。每天7点上岗,除了要不停回答乘客的各种问题,双手也很少有闲着的时候。“别的轮渡线多是通勤的老乘客,心里有谱。可东金线不一样,九成是游客,如何开通使用乘车码、上船,几乎都要从头教起。”

从2010年算起,董燕在上海轮渡干了十多个年头。2017年,她成了东金线的专职检票员。“本以为检票员是个最简单的岗位,监督乘客扫码进站。没想到还是个服务员、导乘员,有时还是个导游。”董燕表示。

渡口蛇形通道入口处的展板,图文并茂地介绍了如何乘坐轮渡的每一个步骤。可即便写得这么清楚,找董燕问的人还是络绎不绝。

董燕(右)为外国友人提供帮助。劳动报记者 贡俊祺 摄影

“今年,外国游客特别多,除了了解如何乘坐轮渡外,还有不少人是来问路的。”2年前,为了沟通顺畅,上海轮渡引入了双语小卡片,而这张小小的卡片也成了董燕她们服务好国外游客的底气。

一班船开走不久,渡口前等待乘船的人很快又排起了长队。“想照顾每个人的感受,就得不停说话。”董燕说。一天下来,喉咙干得发疼,火烧火燎。

她的身旁,一瓶1.5升饮用水,已经被喝了大半,“我们验筹员上岗,都尽量带大瓶的水,否则来回拿水,麻烦也耽误事。”

而这样的状态一直到持续到晚上6点半左右。站着,回答着,帮助着。

码头水手:烈日下奔走在方寸间

又一班船从东昌路抵达金陵东路渡口。

看到有乘客推着童车将要下船,码头水手阮鑫琪连忙跑上去帮忙。船沿和渡口码头之间,有一定的高低落差。

码头水手阮鑫琪帮助推童车的乘客安全下船。劳动报记者 贡俊祺 摄影

“注意脚下,别跑!别挤!”在确定船上没有乘客了,阮鑫琪回到了闸口的一侧。按下放客按钮的刹那,扯着嗓子大声提醒。

对于游客来说,都想在船上占据最佳的位置,观赏航行中最美的风景。至于奔跑容易摔倒等风险,经常被抛之脑后。

29岁的阮鑫琪,干这行已经七年了。“这活儿,就是要确保乘客上下船的安全。看到他们小跑上船,其中还有老人和小孩,心里真的好紧张。”

码头水手这个岗位,在上海轮渡的其它渡口都消失了,唯有东金线和南陆线还在保留。

“没办法,东金线人实在太多了,必须有人专门盯着安全。”阮鑫琪说,“在轮渡靠岸的地方引导上下船,控制人流出闸,一点马虎不得。最难熬是夏天,这里没有遮阴的地方。”看着乘客陆续安全上了船,船缓缓驶离渡口,他才想着用右手抹了一下脸上的汗水。

码头上,有专供水手的小小休息间。但是高峰时10分钟左右一班的发船班次,他只能在两艘船间隔的几分钟里,短暂地“躲避”一下。

每天,阮鑫琪就在这方寸之地奔走,眼观六路,耳听八方。抬高嗓门一遍遍提醒,维持上下船的安全有序。

下午2点多,客流高峰刚开个头,阮鑫琪衬衫后背就被汗水洇湿了一大片。暴露在烈日下烤着,无论是上午还是下午,只有等太阳西沉,他才能稍微松快些。

默默守候:日复一日年复一年

黄浦江的热风带着微咸的气息,混着阮鑫琪沙哑的提醒声。

记者登上了“上海轮渡11”号船。作为中国首艘新能源电池动力轮渡船,自它诞生的第一天起,360度无死角的观景设计,自然成了乘客心中的“唯一”。

河南小夫妻带着红双喜剪纸在船上拍照留念。劳动报记者 胡玉荣 摄影

二层甲板的船首处,挤满了乘客。一对来自河南洛阳的新婚夫妇手拿喜庆的红双喜剪纸,正对着外滩美景拍照留念。“第一次来上海,想把这份喜气留在上海黄浦江上,纪念我们之间的永恒。”

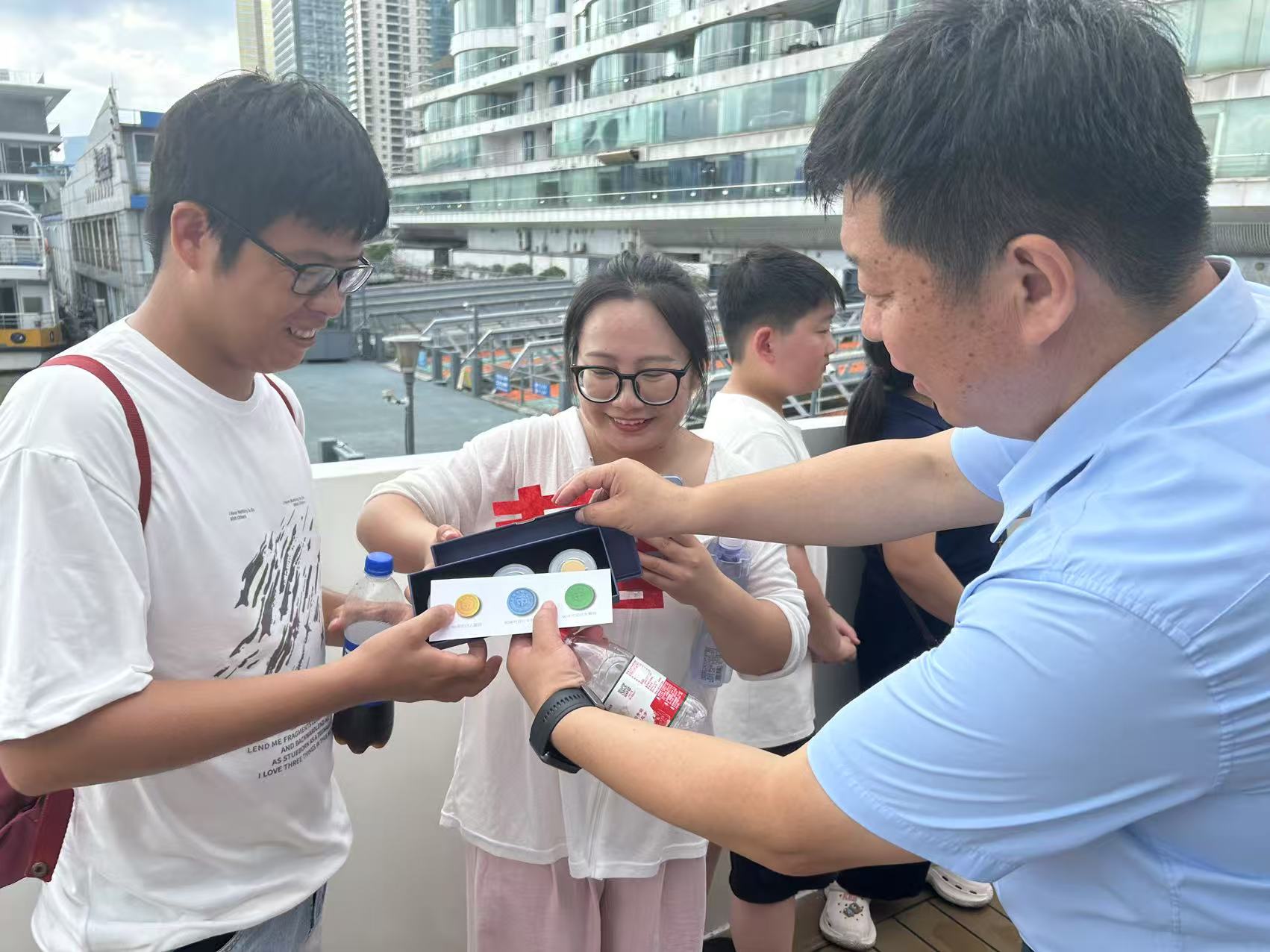

工作人员(右)向小夫妻送上意外的惊喜。劳动报记者 胡玉荣 摄影

在船上巡视的工作人员,也注意到了这样的“特殊”存在,给小夫妻送上了意外的惊喜——上海轮渡筹码纪念礼盒。“太幸运了,太幸运了!”看着小两口惊喜的笑容,工作人员也是满脸笑意:“祝你们在上海玩得愉快,爱情甜甜蜜蜜!”

夕阳西沉,黄浦江面泛起金色的波光。金陵东路渡口蛇形通道排队的长龙,更长了。

船离岸,又靠岸;暑气未消,潮热依旧。在渡口平凡岗位上默默坚守的身影,就像那稳稳行驶的渡轮,在滚滚热浪与如织人流中,日复一日,年复一年。

(实习生陆思琦对本文亦有贡献)

头图为东金线成为网红打卡地。劳动报记者 贡俊祺 摄影