碧玉琼浆小团圆

三伏酷夏,万物煎熬,雨时如蒸笼,放晴似炉烤。与杨万里、范成大、陆游并称为“南宋四大诗人”的尤袤说,此季是“清风不肯来,烈日不肯暮”。连素来诗画皆淡远出尘禅意深重的王维,都在描写酷暑的《苦热行》一诗中说:“赤日满天地,火云成山岳。草木尽焦卷,川泽皆竭涸。轻纨觉衣重,密树苦阴薄。”听出身名门、生活优渥的“诗佛”如此抱怨,想如今我们平民百姓都能享受所谓的“夏日三宝”:空调、WiFi、西瓜,顿觉心平气和了不少。尤其忙碌一天后,亲友围坐开一只西瓜,边吃瓜边聊家常,真乃酷暑时节最易得的小快活、小团圆。

无论南北,西瓜都是当之无愧的消暑佳物。幼时颇矫情,不喜当众食西瓜,觉得切成片吃容易弄脏衣衫,还会搞得手上黏黏糊糊有失体面。在自己家里就可以要求切一半捧在手上,拿小勺舀着吃,有种独占宝藏的得意与自在。但以我当时的肚量,吃掉当中最甜的部分就觉得饱胀,余下的就由奶奶解决。

多年以后,读到关于慈禧太后膳食的记载,说她夏季时一天要吃300个西瓜,数字如此惊人是因为每个西瓜她只吃当中最甜的那一点,其余的便赏赐给下人。而这300个西瓜还得储存在冰窖之中,如此仅是她一日享用的西瓜,就需要占用不少空间,消耗很多冰块。所以有人戏言,看慈禧如何吃西瓜,也就知道清朝为何会灭亡。回想自己幼时所为,感慨彼时真是恃宠而骄。奶奶患有糖尿病又爱吃甜的,经常在切西瓜前先吃降糖片。当年若让奶奶吃瓜心,她对甜度的渴求得到满足了,也许在总量上就能少吃几口。好吃的西瓜年年有,曾经宠溺我的人却已离去多年。那甜到肺腑的西瓜心,便是我从来不吝惜对他人报以信任和关怀的底气。

来沪之后,听长辈们说,计划经济的年代,在上海,西瓜也是稀罕物,买西瓜要排队凭票,发烧到39℃以上可凭病历优先买一整只西瓜。还有一种水果店外临时搭起的卖堂吃西瓜的摊子,人们要带上盘碗买了西瓜坐在棚子里吃,西瓜籽不能随意吐,统一吐在桌上的盘子里,服务员会来回收,用作留种或者炒西瓜子。

其实哪怕到今天,大棚栽培技术和物流如此发达,西瓜依然是时令性很强的水果。冬季也能看到西瓜的身影,却是价格不菲,味道也差点意思,盛夏才是它们独领风骚的时节。暑热越甚,西瓜之味越诱人,碧玉圆润包裹中的甘露琼浆,既赏心悦目又润体清心。

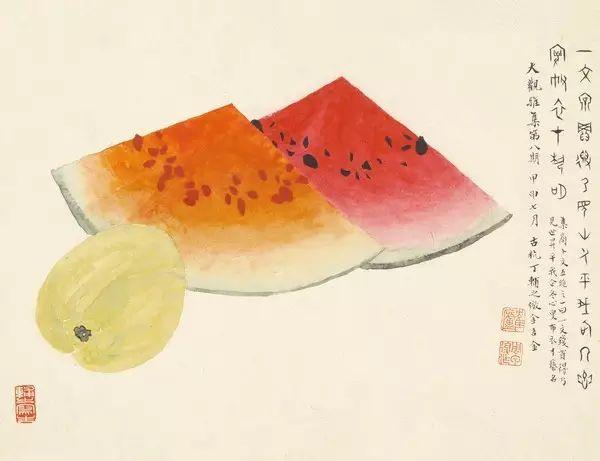

西瓜 国画 清 丁辅之

凉入衣襟骨有风

听西瓜的名称,就晓得它是舶来品。我们若想穿越回古代做个吃瓜群众,可不是那么容易的事。西瓜的原产地,据科学考察被认定是在非洲的苏丹一带。4000多年前,最早驯化种植西瓜的是埃及人。后来西瓜由地中海经北欧、中东、印度等地,再从西域传入中国,至于具体时间,史学家、农业学家等各方对此有分歧,有“汉代说”“五代说”,还有“唐代说”。

至于西瓜的记载,比较确准的是在北宋欧阳修主编的《新五代史·四夷附录第二》中首次出现。但从五代到北宋,各类史籍中都不见与西瓜有关的记载。西瓜真正传入中原地区被大规模种植,大约是在南宋时期。

南宋诗人范成大在出使金国的路上,发现开封城郊已经有了西瓜种植园,但当时他说自己尝到的西瓜“形模濩落淡如水,未可蒲萄苜蓿夸”。吃到这种寡淡如水的西瓜,确实令人懊恼,而实际上据研究证明,最初的西瓜并非天生味道美妙,不但不甜,甚至还是苦的。作为葫芦科的一员,西瓜也含有大量的葫芦素,而葫芦素的苦涩味道是为了预防病虫害,所以苦味有利于野生西瓜的生存和繁衍。而且野生西瓜的果肉不但苦涩,还是淡绿色的,粗纤维与种子更多,果皮也非常厚。当西瓜因多汁耐储存被人类看中之后,对其进行驯化,经过几千年的培育改良,口感、味道、颜色,甚至连果皮的厚度都越来越适合人类的需要。

如此味甘汁丰的美物,老饕们自然不会错过。据说苏东坡曾经写过一副对联。上联:坐北朝南吃西瓜皮往东甩,下联:自上而下读左传书往右翻。这东南西北、前后左右都有了,读书吃瓜两不误,确实像这位一生跌宕却不论处于何等境遇都能将生活过得有滋味、有情趣的大文豪的作风。

我虽自认吃货,却不擅长挑西瓜。每次买西瓜都请同伴或是店主帮忙,看人家去敲两下听听声响就能选中一只好瓜,心里甚是佩服,但高手也有挑走眼的时候,满心欢喜带回家,开了却发现不如预期的那么好,便难免有些失望,所以能否吃到好瓜还是要看运气。以《过零丁洋》传世的南宋爱国诗人文天祥,吃瓜的运气想来不错,因为他写过一首《西瓜吟》:拔出金佩刀,斫破苍玉瓶。千点红樱桃,一团黄水晶。下咽顿除烟火气,入齿便作冰雪声。长安清富说邵平,争如汉朝作公卿。吃西瓜都能吃出风骨,真不愧是民族英雄,此诗末尾文天祥认为西瓜汉代时已传入中国,当年位至公卿便有机会享用,看来关于西瓜传入的时间,千百年来都有争论。

南宋之后,曾经被王公贵族专享的西瓜,在中国辽阔的土地上广泛栽种,产量与日俱增,成为一种相对平民化的食材。在元明清三代的史料和诗文之中,时时可见对西瓜的记载、描述和赞美。

元代周权写道:“碧壶深贮白沆瀣,霜刃冻割黄水晶。”另一位方一夔说吃西瓜的时候是“半岭花衫粘唾碧,一痕丹血掏肤红。香浮笑语牙生水,凉入衣襟骨有风。”这二位所食的西瓜,显然分别是黄瓤和红瓤。我小时候多见的是红瓤,便以为西瓜就该是红瓤,后来见了黄瓤西瓜还觉得稀奇,又有种刻板印象是觉得黄瓤看起来色彩黯淡,必然不如红瓤味道浓郁。

去年春季在南疆和田,我吃西瓜时当真有了“凉入衣襟骨有风”之感。那日与一干文学同道穿越塔克拉玛干沙漠,途中路餐便是馕与西瓜。我们在几株刚刚冒出嫩芽的胡杨旁坐下,掰馕切瓜分食。风沙时急时缓从未止息,细细的沙子仿佛密结成网笼罩、渗透了我们全身,呼吸、咀嚼间,都有极微小的颗粒在穿梭流动,我们已然分不清吃的是馕和瓜还是沙子。但我至今记得那西瓜皮薄若纸,口感脆嫩微微带沙又汁水丰盈,沙度与脆度结合得刚刚好,甜而不腻、沁齿润喉。

半只馕饼和两片西瓜吃罢,我领口襟下都灌进无数沙子,宽大的棉麻衬衣被风吹得鼓荡起来。那一刻,我感觉自己如饮仙露、如御长风,欢畅轻盈、飘然若翔。想必在古代丝绸之路上,西瓜是最受往来行旅者欢迎的物资,能恰如其分地缓解大漠苦旅中啃干粮的单调与艰辛,增加对未知行程的美好期盼。

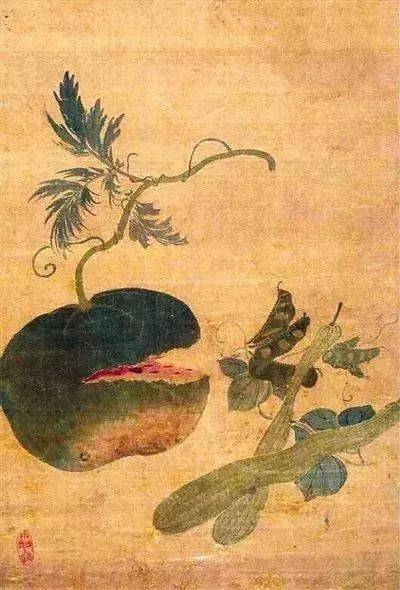

蔬果图 国画 元 钱选

“浮瓜沉李”与梯田瓜事

西瓜虽好吃,却不能贪多。据明代药圣李时珍《本草纲目》记载,西瓜又名寒瓜。皮甘、凉、无毒。主治消烦止渴,解暑热,疗咽喉肿痛,宽中下气,利尿,止血痢解酒毒。但原文又云:西瓜乃生冷之品,世俗以为醍醐灌顶,甘露洒心,取其一时之快,不知其伤脾助湿之害也。

现代人习惯了依赖于科技的舒适便利,大多数时间里可以免于风吹日晒、严寒酷暑,我们在物质上丰富充盈不虞匮乏,但同时也远离了生命体在自然环境之中接受四季轮回洗礼对身心带来的助益。当我们几乎忘记了真正的饥饿、辛苦、寒冷、炎热是什么滋味,很久没有竭尽全力地为了生存而奔跑与劳作,那我们的身心必然趋向于软弱与虚浮,如何遵循天时调养作息饮食、强身健体,是我们一生必修的功课。

曾看过一篇文章称:“2016年,世界西瓜总产量1.17亿吨,中国产量近8000万吨,占世界总产量的68.4%……占世界人口20%的中国人,凭借一己之力种出了近70%的西瓜,又独自吃光了它们。”如此看来,如今的中国是世界第一的西瓜生产和消费大国。

入画可雅可俗、作诗可庄可谐、可与满座高朋佐酒佐茶,可于无事无客时独遣安闲,西瓜可真是水果界的明星,它们传播培育最终遍及世界各地,其广受喜爱的历程正是一个平常物种曲折传奇的成功史。如今在这世界上,不喜欢西瓜的人大概不多,美国大文豪马克·吐温曾经说,品尝一口西瓜,你会知道“天使在吃什么”。

风雅的宋人喜欢“浮瓜沉李”来消暑降温。南宋孟元老曾写到:“京都人最重三伏,盖六月中别无时节,往往风亭水榭,峻宇高楼,雪槛冰盘,浮瓜沉李,流杯曲沼,苞鲊新荷,远迩笙歌,通夕而罢。”不过,西瓜在宋朝时还未被广泛栽培,只有贵族才有机会享用,想必大多数被宋人浸泡在水里冰镇的是甜瓜。

明末散文大家张岱在《陶庵梦忆》卷七中回忆自己在龙山磨盘冈下与友人消夏的情景:“六月,月从南来,树不蔽月。余每浴后拉秦一生、石田上人、平子辈坐台上,乘凉风,携肴核,饮香雪酒,剥鸡豆,啜乌龙井水,水凉冽激齿。下午着人投西瓜浸之,夜剖食,寒栗逼人,可雠三伏。林中多鹘,闻人声辄惊起,磔磔云霄间,半日不得下。”

我学不来出身富贵、少为纨绔的张岱那般会吃会玩,却也有自认是“世间第一等”的吃瓜体验。那是在17年前的大暑时节,我刚开始在云南红河州大山深处做结对助学公益项目。有一天与一位热心公益的师长、彝族姐姐马素英老师一起,步行走访偏远村寨探望贫困学生。午后日晒最炽烈时返程下山,来到公路上周身已汗透、干透又汗透了几回,只觉得口焦舌燥,极度缺水且能量不足。正巧遇上瓜农设摊,不由喜出望外。素英姐去挑了一只瓜,执刀随意切成大块,我们都顾不得形象,就地蹲在路边大啖。

身后是层层叠叠铺展蔓延的水田,头顶有芭蕉叶的荫凉,卖瓜的傣族大叔悠然吸着水烟。远方山巅云雾正在聚集,预示着不久之后将有阵雨。而山风浩荡、江水流淌,我们的腿脚是酸软的、身上的汗水正在被吹干,嘴里心里充盈着无尽悠长的滋润与甜蜜,暑热的不适与其余烦扰都在吐出西瓜子的时被抛洒而去。