自春分始,到大寒终,四时八节之更替、二十四节气之旅程,循环往复,年年如是。每岁至此,便是轮回之终章。

过去听老者说,随年岁增长,时间流逝愈来愈迅疾。当初不以为然,年轻时抗拒模式化和确定性,总想释放激情燃烧创造些什么。那会儿觉得时间快慢不重要,结果如何不重要,甚至连寿命长短都不重要。可不顾一切地挥霍消耗,终有一天会受到现实的规训与警示。

岁至不惑,便想起陶潜在《杂诗》中说的,盛年不重来,一日难再晨,及时当勉励,岁月不待人。然而又总在思索,既然时间流逝之快慢是相对的感受,那么有没有办法让我们有限的时间过得更丰盈、更有质感一些?

深入了解节气文化,让我找到了相对满意的答案。二十四节气,是上古先民为了顺应天时,总结一年中的时令、气候、物候等变化规律创建而成的。从这套农耕文明的时令习俗体系中,我们能看见中华文明的源远流长与传统文化艺术的博大灿烂;能看见中国人怎样饮食起居,耕种劳作,为人处世,齐家治国。

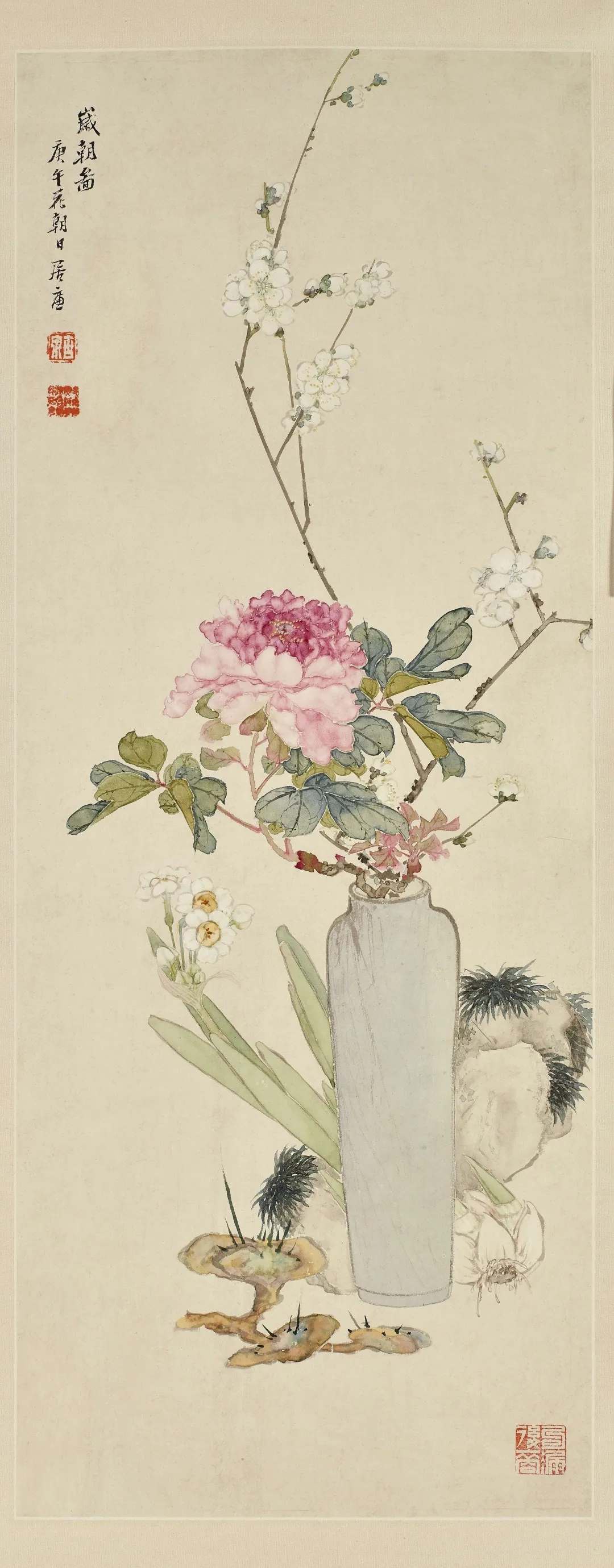

清·居廉《岁朝图》

跟着节气过日子

春季,踏青、修禊、赏花、品茶;秋季,郊游、登高、望月、飨宴;酷暑宜远离尘嚣、亲近山水、避伏纳凉;寒冬宜归乡安居、围炉煮酒、抱团取暖。这安详和美的种种,是古人的日常。曾经,大到国家社稷、小到柴米油盐,桩桩件件都与岁时令节相关。

反观当今,我们自幼就会背二十四节气歌,又有几个人能讲清楚其中的含义?我们自以为是了解科学思想、掌握先进科技、无所不能的现代人,却时常感到自己整日奔忙却庸庸碌碌,寻寻觅觅却心无所安?走进二十四节气的系统之中,向祖先学习,跟着节气过日子,能在一定程度上帮助我们,让平常的生活体验更有趣,让有限的生命历程更丰盈。

就从当下的节气说起,大寒意味着农历年的最后阶段。《历书》记载:“小寒后十五日,斗指癸,为大寒,时大寒栗烈已极,故名大寒也。”此时节的北方,冰天雪地,南方寒潮频仍,我国大部分地区朔风呼啸,持续低温,寒气入骨。

大寒分为三候,一候鸡乳,母鸡提前感知到天地之间阳气的生发,开始产蛋准备哺育后代;二候征鸟厉疾,鹰隼一类的猛禽为了抵御严寒而盘旋空中到处寻找食物,厉疾是形容它们从高空迅疾地扑向猎物的样子;三候是水泽腹坚,在一年之中的最后五天,冰会一直冻结到水的中央,厚实到小孩子可以在冰面上玩耍。

物极必反,冰冻到极点便要消融,所谓坚冰深处春水生。把守在二十四节气末尾的大寒,正是一年之中阴阳转换的重要时机,看似冷酷无情、萧瑟枯寂,实则温暖自持、生气内蕴。老话说,大寒岁底庆团圆。春节的序幕在此时拉开,从城市到乡村,到处洋溢着除旧迎新的忙碌与欢欣。离家的游子开始准备启程归乡,只要条件允许,无论多么辛苦折腾,哪怕辗转万里、远渡重洋,也要回家过年。

如此说来,生于现代的中国人,最先有深切体会的节气,应该就是大寒。生于胶东半岛的我,记得小时候,进了腊月门就开始为了过年忙活。北方人家备年货,头件大事是做馒头。用桃木卡花模子做出元宝、寿桃、牡丹花,或者就凭手工和梳子一类日用小物件捏出枣饽饽、十二生肖等造型。男人们灌香肠、卤熟食、炸麻花、酥肉和丸子。各种香味从厨房不断蔓延出来,引得人口水直流。女人们打扫整理,准备一家老小的新衣服。我穿过外婆缝制的棉袄,斜襟领口的盘扣手工精细样式别致;穿过妈妈设计剪裁的毛呢大衣,穿出去格外亮眼,绝不会有撞衫的尴尬。那会儿,日子过得慢,却有滋有味,有念想、有盼头。

而如今,传统节庆的滋味和仪式感却在淡化。每个春节假期都曾听见不同年龄的人慨叹,说如今过年越来越没意思。经过一年的辛劳,我们终于跨越阻碍在此际相聚。除夕的年夜饭可以轻而易举地汇聚各地乃至各国的特产食材,难得的大团圆汇聚了亲友的祝福和对新一年的祈愿。如此喜庆、温暖、美满的时刻,我们在物质享受和消遣方式上都比古人有更多资源和选择,为何我们却还是觉得没意思?

近几年,流行起回老家、归田园、户外活动和旅居。但真正了解乡村生活的人都知道,社交网络上“美颜”过的视频片段呈现不出农耕劳作之苦的千分之一,看似自由浪漫的“追求诗和远方”要建立在充足的物质基础之上。

但一个多月前,蛰伏三年的第一代田园博主李子柒更新了一段制作漆器的视频。即便世界已经巨变,大众的情绪与关注点也发生了转变,只发全中文视频的她依然广受全球网友的喜爱。她身上真正吸引我们的是什么?我或许说不了什么究竟,但有一点能确定,那就是她身上有现如今大多数人所缺少的,一种慢得下来、静得下来、专注当下、安于当下的力量。或许这就是我们与古人最大的差别,也是我们大多数现代人痛苦的来源。

心安之处是故乡

回到节气上来谈,俗语道“花木管时令,鸟鸣报农时”。花草树木的生长,鱼虫鸟兽的活动都按照季节的规律进行,因而天地万物、自然众生的变化也就成了区分节气的重要标志,古人的生活劳作也就依此而开展。看见什么景象就知道到了什么节气,该做什么、怎么做,达到什么效果、追求什么目标,一切简单而明晰。当确定的东西多、选择少,人内心反而没有太多纠结和困扰。

儒家经典《大学》说,知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能。如今的我们,急于求成却又不够坚定,无法静更不能安。我们走路的时候要戴着耳机听些什么,上厕所的时候要刷视频,吃饭的时候要看剧;带娃的时候想着还要加班,工作的时候想着什么时候能度假,休假的时候在盘算升职加薪的事……我们恨不能一心多用,一分钟当八分钟。我们总是很匆忙、很着急、很容易烦躁,又很难满足,总觉得自己的身心出了问题,却又说不清究竟是哪里不对。信息化和网络化又将许多问题放大,变得更加戏剧性,社交媒体的短文字和短视频表达方式加剧了时间和感受的碎片化,我们都被迫进入了一种被催眠的集体无意识之中,执着、比较、贪婪、焦虑成了我们的日常。

其实无论是想要走出大山考进高等学府改变命运的农村孩子,还是在大城市被高强度工作和高成本生活所累想要“躺平”的“社畜”,去远方也好,回老家也罢,人最终真正需要的不是地理位置上的故乡,而是精神层面的故土。

精神的故土才是心灵得以安生之处。可身处这个瞬息万变、无法定义的时代,最可怕的便是梦醒时分、回首之间,心中的故土早已面目全非,这便是所谓现代人的精神困境。

便利的交通、发达的科技、使得现代人比古代人更容易离开故土,向更远方行走,也更容易在新的地方停留下来,更容易过独居生活。我们看似比祖先们有更多选择,更加自由,可是为什么我们却反而更容易感到迷茫、空虚和孤独呢?让我们试着从东、西方的哲学大师那里去寻求答案。

古希腊四大哲学学派之一、也是流行时间最长的哲学学派,斯多葛主义的代表人物古罗马皇帝奥勒留,在传世著作《沉思录》里说:“人们寻求隐退自身,他们隐居于乡村茅屋、山林海滨,你也倾向于渴望这些事情。但这完全是凡夫俗子的一个标记,因为无论什么时候你要退入自身,你都可以这样做。因为一个人退到任何一个地方都不如退入自己的心灵更为宁静和更少苦恼,特别是当他心里有这种思想的时候,通过考虑它们,他马上进入了完全的宁静。我坚持认为:宁静不过是心灵的井然有序。”

乐为心之本体

以东方哲学来解读,我们会发觉其实中国早有先贤说过类似且更为深邃开阔的理论。比如明代杰出的文学家、思想家、教育家王阳明,他精通儒、释、道,是“心学”流派的大师。王阳明的哲学主体是“心本体论”,就是说我们所见、所闻、所感、所想,我们脑中的一切构成了我们的世界,不存在另一个世界,换句话说,另一个所谓的客观世界,对我们来说不存在任何意义。

关于王阳明的“心学”,有个著名的段子,说有一次他和友人同游,正是百花盛开的春天,一路上只见一丛丛的花树在山间绽放,阵阵芬芳扑鼻沁入心脾,友人就指着一株正在盛放的花树问:“你说天下没有心外之物,可这些花树在深山中自开自落,与我的心又有什么关系?”王阳明说:“你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”他这是说,没看见花之前,我们不知道花存在与否,看见花了,它明艳的色彩才在我们面前生动地呈现,对我们来说才是有意义的。所以他说:“乐为心之本体。仁人之心,以天地万物为一体,欣合和畅,原无间隔。”

这里的“乐”,不仅仅是通常所说的“喜怒哀乐”中的乐这样一种情绪,而是一种本就存在于本体内的整体。王阳明的著作《传习录》中有一则记录,有人问:“乐为心之本体,不知遇大故,于哀哭时,此乐还在否?”先生曰:“须是大哭一番了方乐,不哭便不乐矣,虽哭,此心安处即是乐也,本体未尝有动。”

当我们全身心投入物我两忘,就会邂逅那种纯粹的时刻,现代心理学上将这称为“心流”。那一刻的我们,不为过去后悔,不为未来担心,没有执念、没有分别心,就没有内耗,只有当下明净的欢喜与安宁,就是所谓的正念。所以说根本无所谓何时何地何境,只需要专注地去观察、聆听、躬行、创造。

就让我们继续跟随节气的指引,去看云水山石、花鸟鱼虫;去听雨落风吟、江河潮涌;去尽力、尽情、尽兴;去交流,不带预设、全然敞开;去施与,发乎真诚、来去自如……

如此,便能从日常琐碎细微处,在浮生起伏进退时,用适宜的方式连接祖先留下的信号,汲取养分与能量,沉淀之后再升华,为最寻常的起居饮食、迎来送往添沉静之心和隽永之韵,养浩然之气与慈悲之怀,让每一个当下都能安住在忠于自己的选择上诗意栖居。