我第一次见到葛浩文的名字,是在1980年第1期《新文学史料》上,一篇来信摘登:《寄自美国的读者意见》,读者即葛浩文。他在信中,对《萧红书简辑存释录》一文,根据自己掌握的资料,热情地提出了补正。原来他是一个萧红研究者,那时我也正在研究萧红,于是就特别注意他。1980年4月,我见到了葛浩文在香港出版的《萧红评传》,知道他的原名叫Howard Goldblatt。

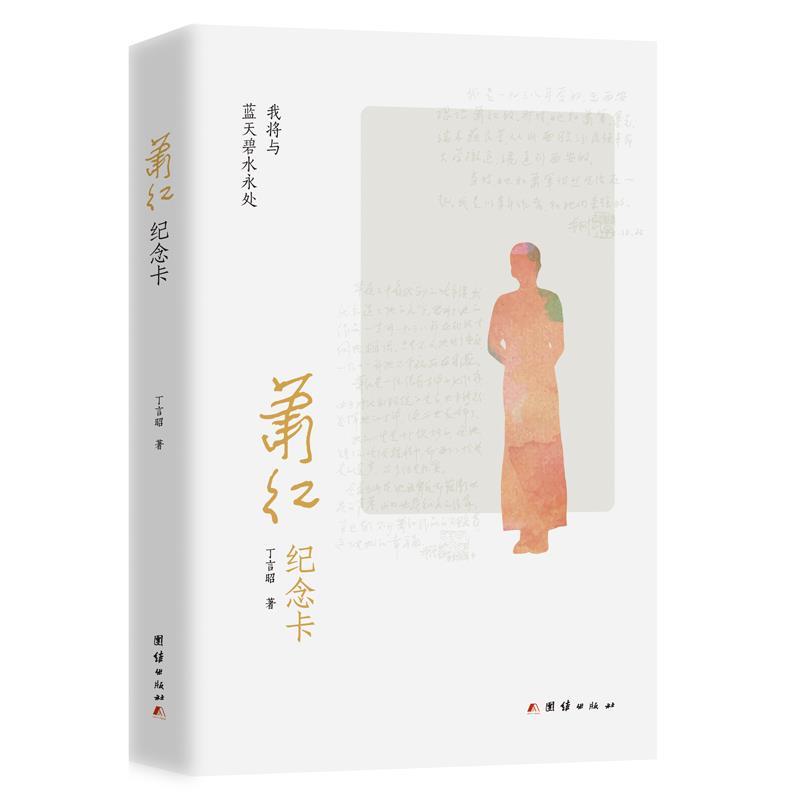

看完书,我当即写了篇《美好的礼物——读美国文学博士著〈萧红评传〉》,刊登在《北方文艺》1980年8月15日出版的第8期上。文章中有这样一段话:“在国外,葛浩文先生的《萧红评传》要算是第一本全面评论萧红的书了。虽然此书在某些事、人的评价上,与我们有差别,但他在向全世界介绍中国著名女作家萧红这点上,无疑是做到了,《萧红评传》也是献给中国现代文学工作者的一件美好的礼物。”

说来也巧,我的文章发表之时,恰好葛浩文先生到上海来寻找萧红的足迹。上海作协通知我和爸爸丁景唐一起去接待他。8月21日在去机场的车上,我在拼命搜肠刮肚,寻找快被遗忘的英语单词,以便跳过语言的障碍,了解一些国外有关萧红研究的情况。谁知见了面,却使我大吃一惊,这位大高个儿、黄头发、蓝眼睛、高鼻子的美国朋友,口中吐出的竟是一连串标准的普通话。一路上,我们萧红长、萧红短地说个不停,到了宾馆,我们似乎已成了老朋友,介绍人嘛,当然是那位“与蓝天碧水永存”的萧红。

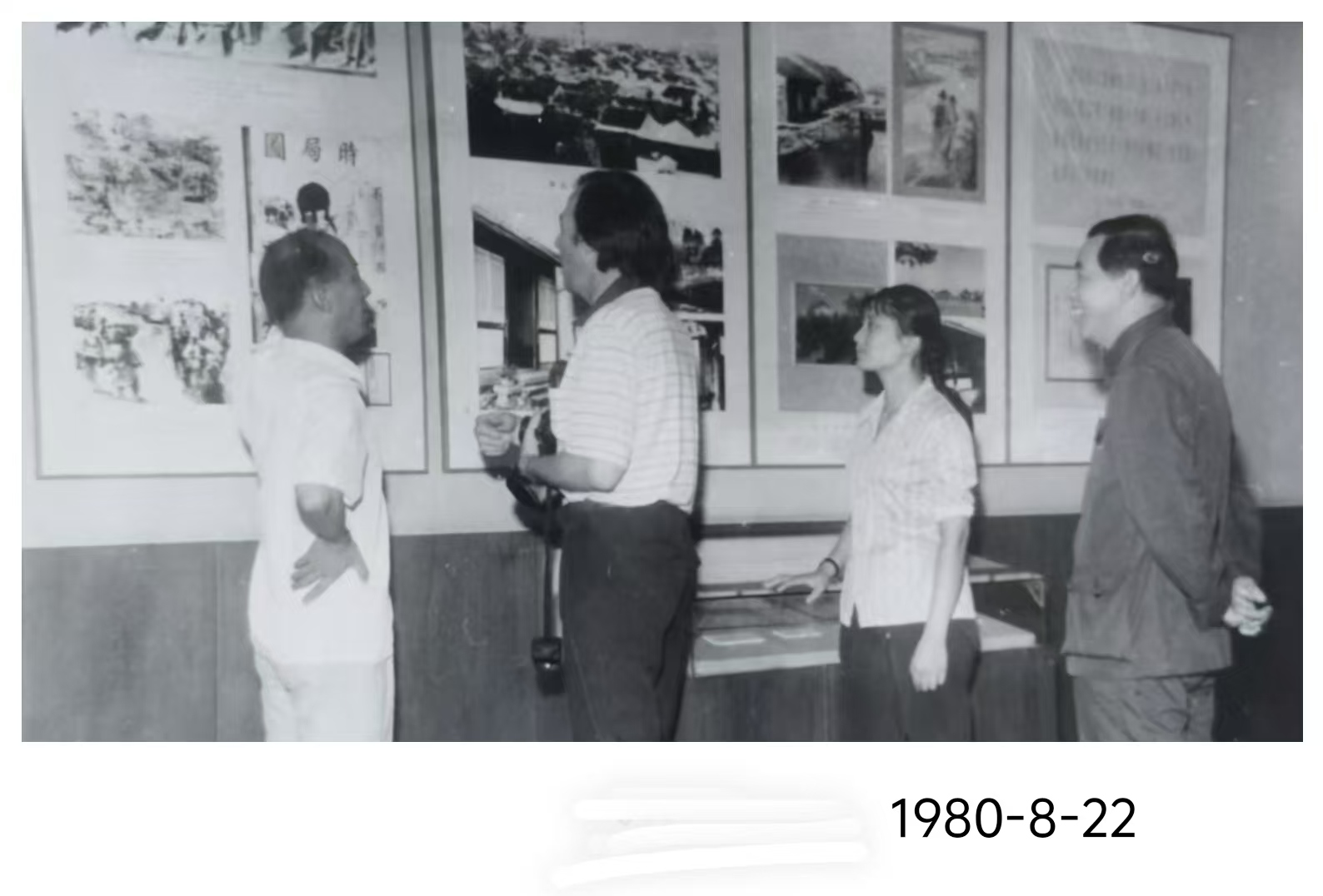

第二天,天下着大雨,我和爸爸陪了葛浩文一天,参观了上海鲁迅纪念馆、萧红故居等。晚上在静安宾馆晚餐,当时老作家杜宣和丰村都参加了,拍了几张照片。我心里想,这些照片肯定是看不到了。谁知,我在9月28日收到葛浩文的信,说:“兹奉上几张照片作为纪念,请查收。麻烦您方便的话也将杜宣、丰村二位先生的照片转送于他们,谢谢。”哈哈!这个葛老兄真讲信誉,我当然一定会转交。信中接着讲了他回美国以后,在看这次在中国得到的萧红新资料,“到时候一定得向您请教一些事情”。这年10月3日,他又来信,说看了我写的《生死场》版本考,对他的帮助很大,与此信同时寄来1958年香港中流出版社出版的《生死场》的封面。我非常感谢他,因为我正缺这个材料。

1981年6月,我应邀去哈尔滨参加萧红诞辰70周年纪念会,又遇见葛浩文,朋友相见,格外高兴,见面的礼物是各自的论文。

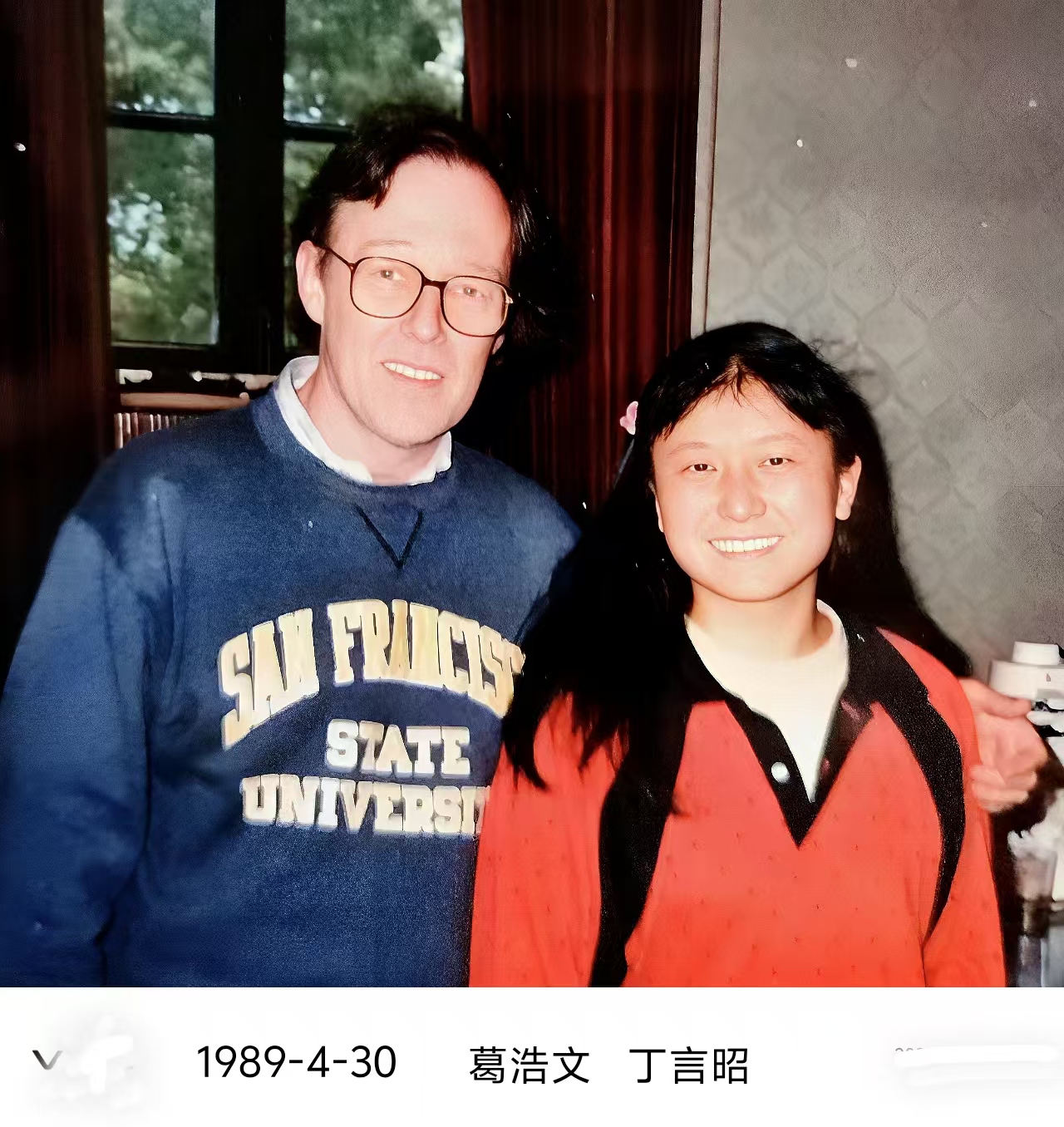

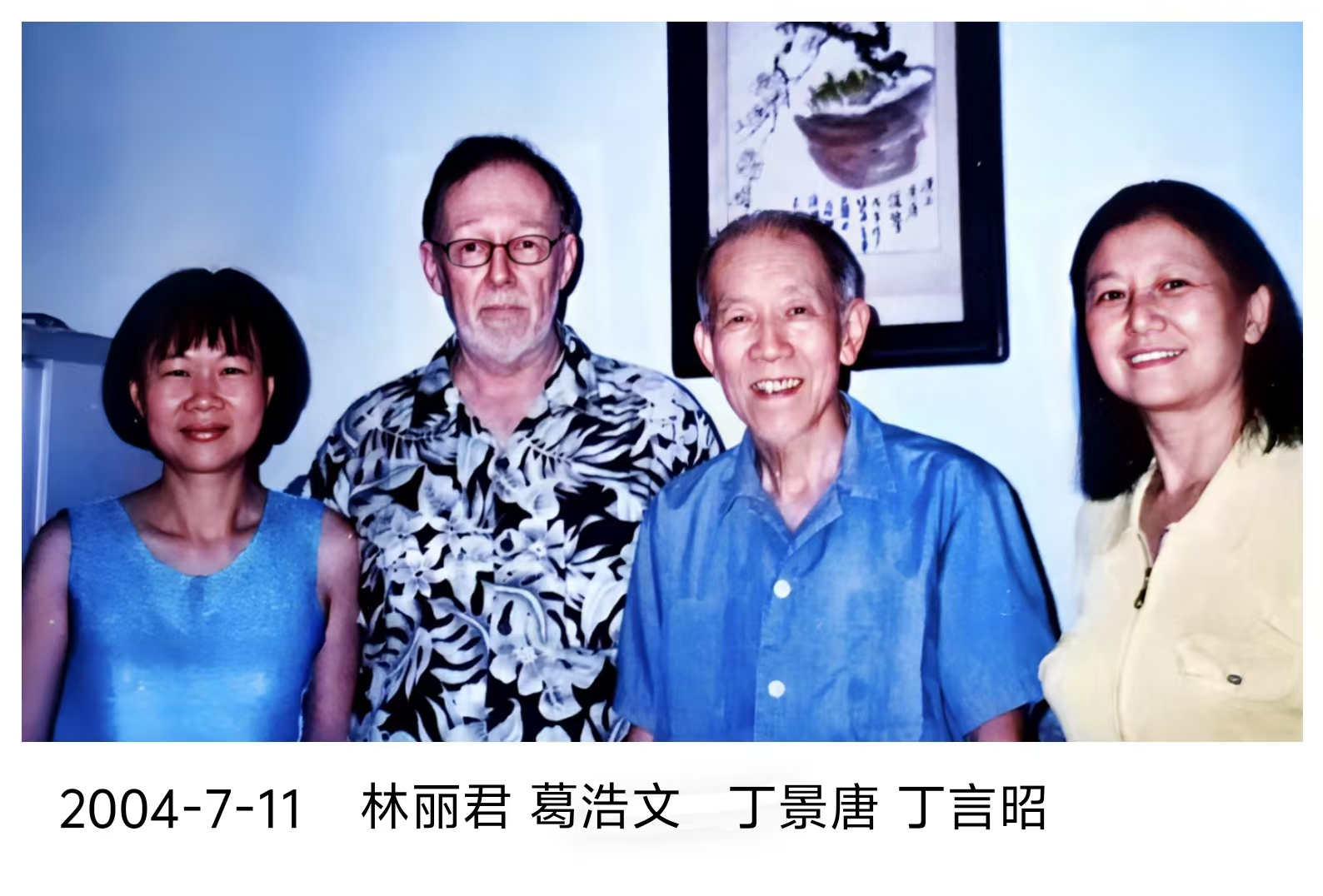

以后他每次来中国,只要到上海,必定来看望爸爸和我。有时,我们到王观泉先生家去做客,有时到他的宾馆去,有时一起吃西餐。记得有一次去淮海中路上的天鹅阁西餐馆(现已拆除),上了一盘炸猪排,旁边有一碟醋。葛浩文问我:“你知道美国把吃醋叫什么?”我摇摇头。“叫眼睛绿了!”哈哈,我笑了,各地方的谚语就是不一样。我说:“你们有的人把中国的成语‘胸有成竹’翻译成‘肚有毛竹’。”他也笑了,接着我说了几句英语,问他:“你觉得我语音怎么样?”回说:“你是属于英国词典派。”……

现在,人们把葛浩文先生称为把中国现当代文学作品翻译成英文最积极、最有成就的翻译家。他翻译的中国作家有几十位,翻译最多的是萧红作品,看来他对萧红确实更有感悟。