头图:丁玲的处女作《梦珂》手稿首页

2024年10月12日是杰出的无产阶级革命文艺战士、国内外享有盛誉的著名作家和社会活动家丁玲同志诞辰120周年纪念日。在丁玲诞辰120周年之际,回眸这位著名女作家早年在沪不凡经历,可发现她在申城登上文坛,投身革命;上海这座城市作为红色文化、海派文化之源,对于她的成长和成就至关重要。

(年轻时的丁玲)

入读平民女校

中国共产党成立后,随着工人运动的发展,需要培养一批妇女干部去卷烟厂、纺织厂开展工作。于是,中共中央局书记陈独秀和宣传主任李达感到迫切需要培养一批妇女干部,便商量决定在沪筹建平民女校。不久,李达寓所后面的上海南成都路辅德里632号A(今老成都北路7弄42-44号)要出租,他就租下这幢两楼两底的旧式石库门房屋,以作校舍。1921年12月,上海《民国日报》和《妇女声》半月刊登载平民女校招生广告,申明“本校是我们女子自己创办的学校,专在造就一班有觉悟而无力求学的女子,使其得谋生工具,养成自立精神”;在《妇女声》半月刊发表的文章中,陈独秀写道,“希望新成立的平民女学校作一个风雨晦冥中的晨鸡”,李达则赞扬它是“到新社会的第一步”。正就读于长沙岳云中学的丁玲,虽仅差半年就可以毕业,但她得到消息便毫不犹豫地赴沪入学。

1922年2月,平民女校正式开学,它以上海中华女界联合会名义主办,开设多种课程,尤其重视传播马克思主义和分析时事政治。校务主任先后由李达、蔡和森担任,并由他们各自的夫人王会悟、向警予协助处理各种事务;陈独秀、陈望道、邵力子、高语罕、沈雁冰、沈泽民、张秋人等都义务兼课。那时,丁玲是位18岁的姑娘,使用的名字为蒋冰之,她虽初次来沪,但很快适应这里的生活,成为班里佼佼者。

对于学生的情况,《丁玲自叙》提及:“学校有初级、高级两班,初级班一二十人,高级班六人(另有两人,染有无政府主义思潮,开学不久便离校了),共二三十人,我在高级班”“低级班学生住校,我们高级班六个人住在学校附近的一家客堂楼上”“学校除上课外,还配合党的中心工作搞些社会活动”。

平民女校开设有语文、数学、英文、物理、化学、经济学、教育学和社会学等课程,但更重视传播马克思主义和分析时事政治,刘少奇、张太雷、恽代英等都为学员作过报告或讲座。平民女校常组织学员向社会进行演讲,声援工人运动。丁玲在晚年还清晰记得:“那年马克思生日,开纪念会……工人闹罢工,我们到马路上去捐钱,跑到浦东纱厂去讲演,劝工人坚持罢工。我的湖南口音女工们听不懂,张秋人给翻译。”由此可见,平民女校对丁玲早期的思想转变有很大促进。

平民女校语文教材多为进步报刊所载的文学名作、译文和评论;语文教员陈望道敢于改革,采用与一般国粹先生完全不同的教学方法,倡导作文首先重见义,其次重文字,这对丁玲以后从事文学创作有很大帮助。

1922年底,由于经费极困难,平民女校停止活动。平民女校虽存在时间比较短暂,但学生中后来出现了不少优秀人才,除了著名作家丁玲,还有参加长征的红军女战士钱希均、著名教育家王一知等。数十年后,丁玲仍深切怀念它,并感叹:“学校未能坚持下去,是很可惜的。”

创办红黑出版社

1922年秋,丁玲进入中国共产党领导的上海大学中文系学习。在这里,丁玲曾听沈雁冰讲希腊神话和史诗,听俞平伯讲宋词,听田汉讲西洋诗,听邵力子讲《易经》等,但对上大教务长兼社会学系主任瞿秋白的学识印象最深刻,她的《我所认识的瞿秋白同志》回忆:“最好的教员却是瞿秋白。他几乎每天下午课后都来我们这里”“他谈话的面很宽,他讲希腊、罗马,讲文艺复兴,也讲唐宋元明”。

1924年暑假后,丁玲转赴北京,曾在北京大学旁听文学课程。不久,丁玲与胡也频相识。那时,丁玲正为心爱的弟弟夭折而痛苦万分,胡也频为了进行安慰,送上一束玫瑰,并附字条:“你一个新的弟弟所献。”由于生活窘迫,丁玲返回湖南老家;胡也频闻讯,也向朋友借钱赴湘,当他风尘仆仆出现在丁玲面前,她被深深感动,爱情之门终于开启。翌年秋,丁玲与胡也频结婚。

1927年12月,丁玲的处女作《梦珂》发表于上海《小说月报》,首次署笔名 “丁玲”,引起关注;主编叶圣陶是在自由来稿中发现这篇小说的,他马上给她回信,表示再有小说可寄来,写什么都行,写多长都行。仅隔两个月,丁玲的成名作《莎菲女士的日记》又发表于上海《小说月报》,一举轰动文坛。

1928年春,丁玲、胡也频抵沪,先暂住上海善钟路善钟里(今常熟路111-113弄),后搬到萨坡赛路196号(今淡水路260号);经潘汉年介绍,他们开始从事进步文化工作。10月,丁玲的第一本短篇小说集《在黑暗中》由上海开明书店出版,收入《梦珂》《莎菲女士的日记》等4篇短篇小说,另有一篇后记《最后一页》;她解释道:“我这本集子里的主人公,都是在黑暗中追求着光明的女性,所以书名定为《在黑暗中》。”

1929年初,丁玲、胡也频、沈从文创办的红黑出版社,在上海萨坡赛路204号(今淡水路268号)底层亮相;胡也频主编《红黑》月刊,丁玲协助沈从文主编《人间》月刊,并一起出版“红黑丛书”和“二零四号丛书”。《丁玲谈早年生活二三事》提及:“那时候我们住在萨坡赛路(今淡水路)196号,沈从文住在附近,常来我们家。这时,正好胡也频的父亲来上海,带了一千元钱来,是一笔卖房子钱”“胡也频便和他父亲商量,借这一千元钱开书店”“于是,胡也频、沈从文和我就用这笔钱办刊物,取名《红黑》”。沈从文的《记胡也频》也谈道:“那里人间书店请我们编辑一个月刊,我们恰恰又借到了一笔钱,想自己办一个出版处,为了一切的方便,我们就合赁了萨坡赛路的二百零四号房子,搬了家,《人间》月刊由我们三人产生了,《红黑》月刊也由我们产生了。”

最初,他们欲将主编的刊物起名为《红黑创作》,由于不想仅限于创作,便改为《红黑》,而“红黑”是借用了湘西土话的含义。在创刊号上,胡也频对此作说明:“红黑两个字是可以象征光明与黑暗,或激烈与悲哀,或血与铁,现代那勃兴的民族就利用这两种颜色去表现他们的思想——这红与黑,的确是恰恰适当于动摇时代之中的人性的活动,并且也正合宜于文艺上的标题”“我们取用红黑为本刊的名称,只是根据于湖南湘西的一句土话。例如‘红黑要吃饭的’这一句土话中的红黑,便是‘横直’意思,‘左右’意思,‘无论怎样都得’意思。这意义,是再显明没有了”。1929年1月,《红黑》月刊和《人间》月刊第一期相继出版,3个人到上海各书店察看刊物销售情况,《红黑》月刊第一期就卖出近千册,这个数字在那时是很可观的了。

施蛰存的《滇云浦雨话从文》回忆:“丁玲和胡也频比较多的到虹口来,因为也频有一部稿子交水沫书店出版。他们俩来的时候,从文都在屋里写文章,编刊物,管家。他们三人中,丁玲最善文际,有说有笑的,也频只是偶然说几句,帮衬丁玲。从文是一个温文尔雅到有些羞怯的青年,只是眯着眼对你笑”。

丁玲、胡也频、沈从文都挤时间写了不少作品,以“红黑丛书”和“二零四号丛书”名义出版了7种小说单行本。由于许多书刊批发给一些书店,钱却迟迟收不回来,红黑出版处勉强支撑了大半年就不得不歇业,《红黑》月刊共出版8期,《人间》月刊约出版4期。不久,为了偿还近千银圆的债务,沈从文到上海中国公学教书,胡也频到济南的一所高中教书。

同年冬,丁玲在沪完成第一部长篇小说《韦护》,这是她创作题材转变的一个标志,也是写革命者的第一次尝试。翌年1月至5月,《韦护》连载于上海《小说月报》;9月,由上海大江书铺出版。其间,丁玲去了山东。

主编左联《北斗》月刊

1930年5月,丁玲、胡也频返回上海,一起参加中国左翼作家联盟。接着,丁玲以《1930年春上海之一》和《1930年春上海之二》两部中篇小说,作为参加左联后向读者的献礼。

翌年1月17日,胡也频在上海租界内的东方旅社出席会议,因叛徒出卖而被捕。当晚,丁玲一直苦等着,却始终未见丈夫胡也频回家,她后在《一个真实人的一生——记胡也频》中说:“天黑了,屋外开始刮起风来了。房子里的电灯亮了,可是却沉寂得像死了人似的……房子里仍没有也频的影子,孩子乖乖地睡着,他什么也不知道啊!啊!我的孩子!”2月7日晚,关押在国民党龙华淞沪警备司令部军法处看守所的左翼青年作家胡也频、柔石、殷夫、冯铿、李伟森等24人被秘密杀害。

胡也频牺牲后,丁玲擦干眼泪,在血雨腥风中继续坚守文艺阵地。随即,按照党组织的指示,她着手筹办“左联”新的机关刊物。经紧张的工作,她主编的《北斗》月刊于1931年9月20日问世,这是一份大型文艺杂志,由上海湖风书局发行。该刊辟有小说、戏剧、诗、杂感、世界名著选译、小品、通讯等栏目,并注重培养文艺新人,积极开展文艺批评和理论研究,进行文艺大众化问题的讨论。丁玲在创刊号《编后记》中说:“现在可以读的杂志太少了。我自己就感到这方面缺少的难过。所以我立志要来弄出一个不会使读者过分上当的东西。”

丁玲主编《北斗》月刊期间,得到鲁迅、瞿秋白等的热忱支持。鲁迅的《写于深夜里》提及:“1931年——我忘记月份了——创刊不久便被禁止的杂志《北斗》第一本上,有一幅木刻画,是一个母亲,悲哀地闭了眼睛,交出她的孩子去……这幅木刻是我寄去的,算是柔石遇害的纪念。”

《北斗》月刊在第三期的启事中告诉读者:“发行未久,已被国内外读者所称许,公认为1931年我国文坛唯一的好刊物。”在众多左联刊物中,该刊确实是水平很高、影响很大的一份。丁玲为此投入巨大精力,使之独树一帜,自己也得到锻炼,成为鲁迅旗下一位具有影响的左翼作家。

1932年3月,丁玲实现夙愿:像胡也频一样,成为中共党员;继而,又担任左联党团书记。她广泛团结知名作家,培养青年作家,为反击敌人的文化“围剿”和发展文艺,辛勤地工作。

1933年2月,丁玲住入上海昆山花园路7号3楼的房间,这里也为中共地下党组织联络点;她在创作短篇小说《奔》、散文《我的创作生活》等。5月14日,丁玲遭国民党特务绑架,被秘密押送南京囚禁。5月17日,上海《大美晚报》率先登载关于丁玲“失踪”的报道,一时间震动全市,人们很担心:“左联五烈士”被枪杀的一幕,难道又要重演?为此,上海文化界发起一场影响极大的营救活动,蔡元培、杨杏佛等38人联名致电国民党当局,要求释放丁玲等。

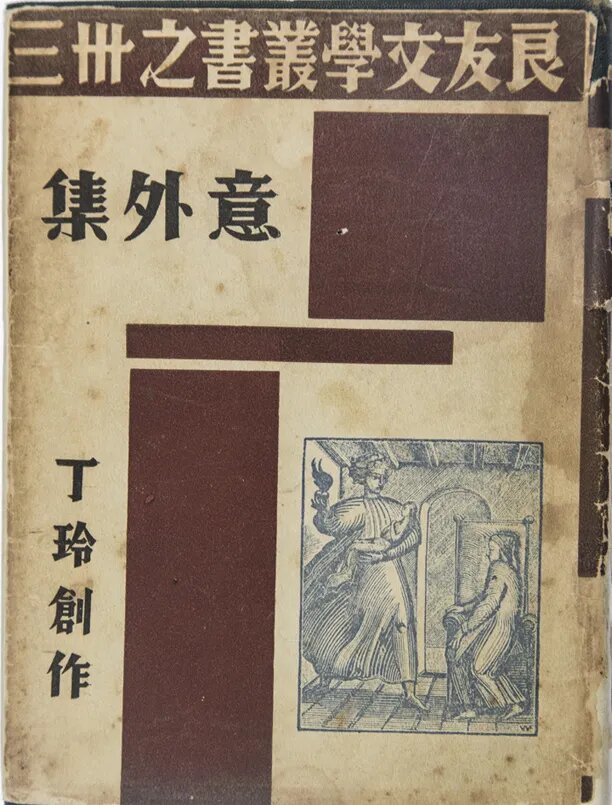

(丁玲的《意外集》初版)

1936年9月,丁玲在党组织帮助下逃离南京,在中旬乘火车抵沪,冯雪峰派交通员到站接应。她毅然决定前往陕北,冯雪峰转交宋庆龄赠送的一笔旅资。11月,上海良友图书印刷公司出版丁玲的《意外集》,书中除了附录的《莎菲日记第二部》《不算情书》《杨妈的日记》以外,《松子》《一月二十三日》《陈伯祥》均完成于她被国民党当局绑架、囚禁期间,有小说、速写、报告文学,也有反映个人生活和感情的日记、书信体散文,她的《自序》说这些作品是“在极不安和极焦燥的里面”写的。

综上所述,丁玲早年曾活跃于黄浦江畔,而且在此塑造自己和提升自己,她与上海有着不解之缘。