头图:6月12日,在毛主席纪念堂内的陈云纪念室,徐国梁(右)与陈云次子陈方(中)合影

2025年6月13日,陈云同志诞辰120周年纪念活动在北京隆重举行。

作为陈云纪念馆筹建时期的陈列负责人、中共上海市委党史研究室原宣教处处长,徐国梁受邀参加了此次纪念系列活动。那几天,他辗转于毛主席纪念堂、人民大会堂和学术研讨会现场——从缅怀到思辨,许多往事亦随之浮现心头。

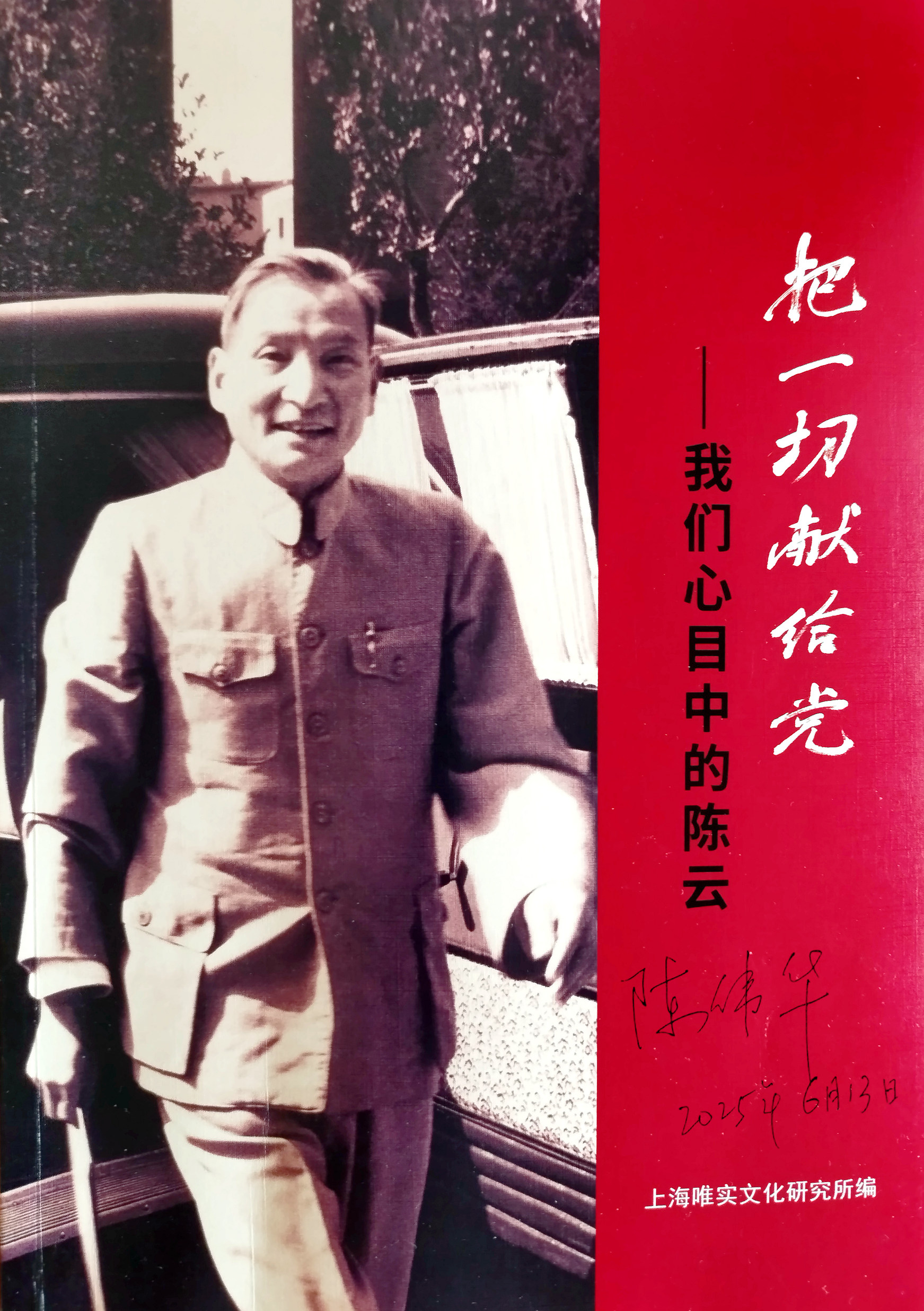

返沪后,徐国梁接受了记者的专访。近日,他刚刚完成了一项重量级成果——由上海唯实研究所推出的口述历史特刊《把一切献给党——我们心目中的陈云》正式整理发布。这本35万字的内部资料,收录了数十位陈云同志的老部下与身边工作人员的回忆,许多内容源自徐国梁在20世纪90年代参与纪念馆筹建期间的亲自采访。

“那时候采访他们,大多已是耄耋之年,但一听说是讲陈老的事,个个都精神起来,讲得清晰、生动。”徐国梁说,“如今,多数人已离世,那些回忆,也成了我们理解陈云同志最直接、最珍贵的资料。”

一场工资改革实践:展现“只唯实”的力量

“陈云同志常讲:‘不唯上,不唯书,只唯实。’”这是原国家劳动人事部顾问王榕印象最深的一句话。采访中,王榕告诉徐国梁,陈云曾亲自为她作出解释。“不唯上”,是说上级的指示要结合实际情况来执行;“不唯书”,不是不读书,而是不能教条地照搬;“只唯实”,就是一切从实际出发。

1956年,陈云领导全国范围的全行业公私合营。在工资改革问题上,他始终坚持“只唯实”的态度。当时,原定政策是合营企业半年内工资待遇不变,但随着时间临近,职工普遍要求调整工资。他建议由全总牵头,会同劳动部、商业部等开展工资改革。

陈云明确提出改革要以调查研究为基础,摸清情况再开会。全总随即组织三个工作组,分别前往天津、上海、武汉。王榕在上海调查时发现,企业职工的工资情况千差万别,有的工人工资比国营企业低,有的职员工资却异常偏高。比如,申新纱厂一位看门人的月薪竟然有800多元,还有不少资本家的亲属挂名领工资。

同年8月6日至19日,全国工资改革会议召开。会议提出工资高的暂不降低,低的逐步提高,企业可参考国营标准,但不能照搬。会上讨论激烈,尤其是高工资是否应减、资本家工资是否应调、低工资如何分批加等问题争议较大。

陈云了解情况后,决定亲自到会。他不作总结发言,而是提出问题,请大家讨论,一个问题一个问题解决。他指出,既然资本家工资不降,就不能先动职工工资;“特高工资”的定义因地而异,也不能轻率决定。对于工资分批调整,他提出要考虑财政负担和企业承受力。

他特别提出,小型服务业如澡堂、理发店、夫妻小店等,不宜按国营制度管理,应保留原有提成计酬方式。像北京、上海弄堂里的小杂货铺,不宜一律合营,否则不利于居民生活。

改革推进过程中,陈云多次要求根据实际情况调整,不能机械套用国营工资制度。对乡镇企业职工工资,他建议控制涨幅,避免与农民收入差距过大;对公方代表工资,他主张不得超过职工平均水平,以利于干群关系。

工资改革工作至1957年9月基本结束。最终,一套系统、分层、兼顾多方利益的工资改革方案浮出水面,最大限度凝聚了共识,也为日后国营企业工资制度奠定基础。

如水识人,用人智慧中的包容之光

如果说“只唯实”体现了陈云在治政谋事上的判断力与执行力,那么在识人用人上,他同样展现出深远的洞察力与人格温度。

在整理特刊的过程中,与中纪委原研究室主任、曾任陈云秘书刘家栋的一次采访始终令徐国梁多年难忘,“刘老当时身体已十分虚弱,坐在轮椅上接待了我们,他讲不了几句,就要连连喘气,但为了能口述陈云的事迹,老先生的精神状态始终振奋。”

刘家栋详细讲述了延安时期陈云担任中央组织部部长时的诸多事迹。延安时期,陈云担任中共中央组织部部长,最大的成就之一,是为“放手发动群众、打败日本侵略者”的总路线服务,建设了一支素质过硬、来源广泛的干部队伍。党员人数从1937年的3万发展到1945年的121万,干部队伍达到40万;仅延安一地就训练干部20万人,其中包括抗大、党校、军事学院等各类综合性与专业性学校。陈云亲自授课、撰写党建文章,其理论文章被各地作为教材使用,起到了极强的思想引领作用。

陈云特别重视知识分子的吸纳与保护。当时,部分干部对知识分子持怀疑甚至排斥态度。陈云却明确提出:“谁抢到了知识分子,谁就拥有天下。”他主张大多数知识分子是可以为无产阶级服务的。在延安,他保护被误认为有“托派嫌疑”的青年,亲自过问、调查、安慰,最终为他们澄清问题,守住了政治生命。对于个别知识分子存在“来来去去”的情况,他也始终以宽容和信任对待,强调“随时欢迎再来,发挥所长”。

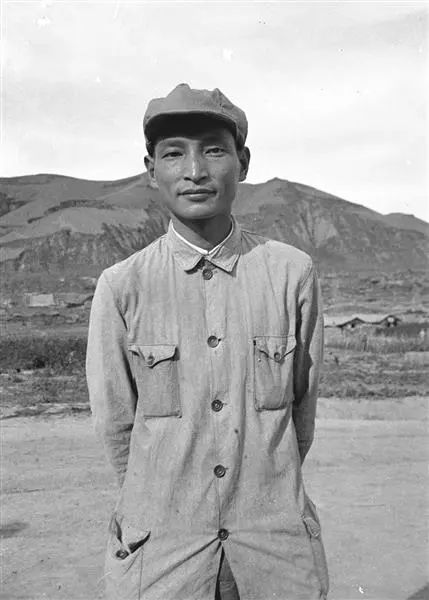

抗日战争时期,陈云同志在延安(资料图)

陈云也敢用“刺儿头”干部。当时,有一位性格桀骜的红军青年干部无人敢用,陈云拍板:“到我这儿来。”最终这位干部在组织部安然工作多年,自我认知也逐渐成熟,体现了陈云对不同类型干部的包容与转化能力。

在对文艺工作者的教育中,陈云强调:“你们第一位是共产党员,第二位才是文艺工作者。”这一党性教育,帮助知识分子克服小资产阶级情绪,增强了组织观念和群众意识。

陈云还带头倡导理论学习,组织部机关坚持多年学习《共产党宣言》和毛泽东哲学著作,每周集中讨论,逐段读原著,形成了系统的学习制度。这一经验后被中央采纳,推动了全党的理论建设。

岁月珠玉,每一段回忆的珍贵凝结

“春风若有怜人意,可否许我再少年。”这是徐国梁在整理特刊期间,时常浮现脑海的一句话。对他来说,那段筹建陈云纪念馆的岁月,不仅是职业生涯的采访高峰,更是一段贴近信仰、贴近人物精神的生命体验。“这本书让我重新‘写活’了当年的记忆,也仿佛把那个奔走各地、意气风发的自己找了回来。”他说。

1996年底,陈云纪念馆筹建办公室正式成立,徐国梁随后由市委党史研究室派出,进入筹建班子,担任陈列部负责人。为了撰写陈列大纲,口述史资料的采访征集成为重中之重。正是在那三年间,他随采访组奔赴延安、东北三省、广州、沈阳、杭州等地,采访了刘家栋、周太和、邓力群、朱邵天等陈云的老部下,记录下数十万字的一手珍贵资料。

难能可贵的是,这项口述整理工作也并未随着纪念馆的开馆而画上句号。此后近三十年,徐国梁持续追踪陈云身边工作人员,不断拓展采访范围,补充新的史料。“这些年来的每一次采访,都是在为这段历史补上未竟的笔触,也让围绕陈云同志的形象愈加清晰而深刻。”在他们的回忆中,陈云不是抽象的“领导人”,而是一位平易近人、言行一致的长者。他关心群众、尊重干部、爱护人才,从不居功、生活俭朴。他注重调查、踏实细致,坚持原则、顾全大局,为人光明磊落、严于律己,始终把党的事业放在第一位。

陈云女儿陈伟华在《把一切献给党——我们心目中的陈云》封面上签字留念

徐国梁颇为感恩,《把一切献给党——我们心目中的陈云》能在陈云同志诞辰120周年之际刊出,是一份“恰如其时的献礼”——写给那些曾与陈云并肩工作、亲历往事的讲述者,也写给后来者,让他们在一段段口述中,读懂何为信念,何以为人。

(本文刊发于《上海工运》2025年第6期)