这两天,相信不少市民已经收到了短信提醒,9月18日上午11时35分至11时58分上海将在全市范围内试鸣防空警报。听到警报,绝大多数人都知道应该前往应急避难场所。然而,你知道身边的应急避难场所在哪里吗?

(友情提醒:试鸣期间,不参加防空演练的市民在听到防空警报信号后,可注意听辨各种警报信号,但不需要采取任何行动!)

什么是应急避难场所

应急避难场所,顾名思义,就是指在城市中人口集中地区附近,以应对地震灾害为主,兼顾其他灾害事故,用于接纳受灾居民紧急疏散、临时或较长时避难及生活,确保避难居民安全,避免灾后次生灾害危害,并可供政府组织开展救灾工作的场所。

一般来说,应急避难场所从定义上分为两大类,一是“紧急应急避难场所”,还有一类是“固定应急避场所”。据上海市民防办工作人员介绍,紧急应急避难场所是用于灾后就近临时避难的场所,也是避难人员集合并转移到固定避难场所的过渡性场所。而固定应急避难场所必须具备住宿功能,还得配有相应生活保障设施,用于灾后人员固定避难和进行集中性救援的避难场所。

对于普通市民来说,应急避难场所分为两类,一种是“具有一定规模的公园、广场、公共绿地、体育场、学校操场等开敞空间”,也就是场地型应急避难场所,它通常是用来接纳受灾人员紧急疏散时或较长时间避难及生活;还有一种是“具有一定规模的学校室内场所、体育馆、影剧院、社会旅馆、救助站、度假村、人防汽车库等公共建筑”,也被称为场所型应急避难场所。

划重点:室内场所、可以满足住宿的,就是固定应急避难场所,也是场所型应急避难场所,而用于紧急转移的,避难的,过渡性的开放空间,就是紧急避难场所。

按照避难场所服务时间,本市I类应为国家规范中的长期固定避难场所,II类应为短期和中期固定避难场所,Ⅲ类应为紧急避难场所。各类避难场所的设置应满足其服务半径内避难人员的避难要求以及城镇的应急功能配置要求。根据本市规定的避难场所面积划分与国家规范对应关系,I类避难场所容纳人数大于5000人。II类避难场所容纳人数大于1000人。

如何得知身边的应急避难场所?

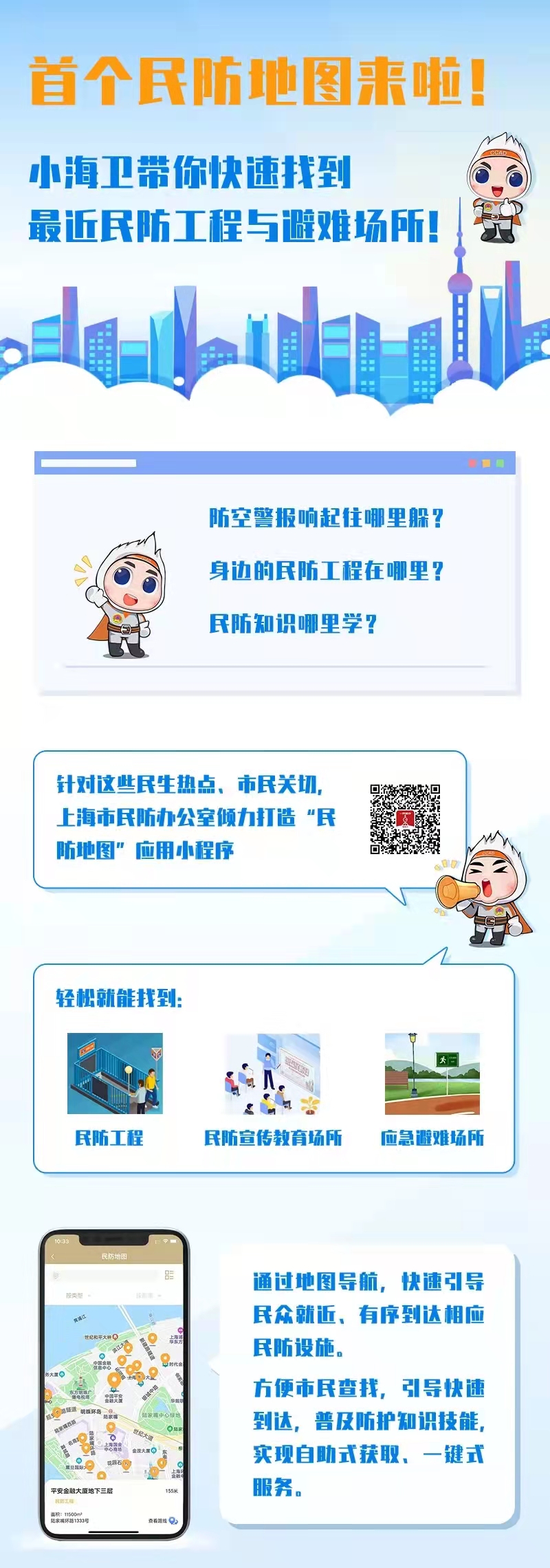

记者从上海市民防办了解到,针对“防空警报响起往哪里躲”、“身边的民防工程在哪里”、“民防知识哪里学”等民众关心的热点焦点问题,今年,市民防办打造了“民防地图”应用小程序,通过地图导航服务,方便群众查找,引导快速到达,普及防护知识技能,实现自助式服务、一键式获取。

想要找到“民防地图”,市民可以打开“随申办市民云”APP或通过微信、支付宝“随申办”小程序入口进入,在“随申办市民云”APP首页推广位(滚动页卡),就能找到“民防地图”,直接点击该页卡进入“民防地图”。也可通过“随申办市民云”APP、微信、支付宝扫描“民防地图”二维码直接进入“民防地图”小程序。

今后,首页“精选主题”点击“社会保障”模块,选择“公共安全”栏目,点开“民防地图”就可获得;也可以通过微信“上海民防”公众号—选择“民防互动”栏—选择“随申办-民防”进入。根据个人喜好与习惯选择高德地图或腾讯、百度地图,均可进入相应地图模式,快速查找到对应民防设施。地图提供多条规划路线,按照驾车、公共交通、步行和骑行等导航方式给出预估时间和距离。大家可根据实际需求,选择导航方式和最优路线,快速、有序到达目的地。

“民防地图”所包含的民防工程、民防教育场所、应急避难场所3类民防设施信息。

其中,民防工程对战时核武器、化学武器、生物武器等各种杀伤因素和常规武器的袭击都有较好的防护作用,空袭来临或平时一些自然灾害来临时,可提供防护。在地图上以橙色水滴样显示,展示工程名称、地址、建筑面积等信息。

应急避难场所,在地图上以蓝色水滴样显示,展示场所名称、地址,城市在地震、台风等灾害事故发生后,用于接纳安置受灾居民临时或较长时间避难或生活,并可供政府组织开展救灾工作。

民防宣传教育场所,在地图上以绿色水滴样显示,展示场所名称、地址、照片、联系电话等信息,群众可通过预约场所参观,获取更多的防空袭、民众防护等民防知识。

记者以所在位置为例,打开支付宝,进入随申办搜索民防地图后,马上就得知了身边的应急避难场所↓↓↓

三类民防设施根据搜索条件提供1km、2km、3km、5km四种距离范围进行搜索显示,默认显示最近3个,科普教育馆可展示全部数量。