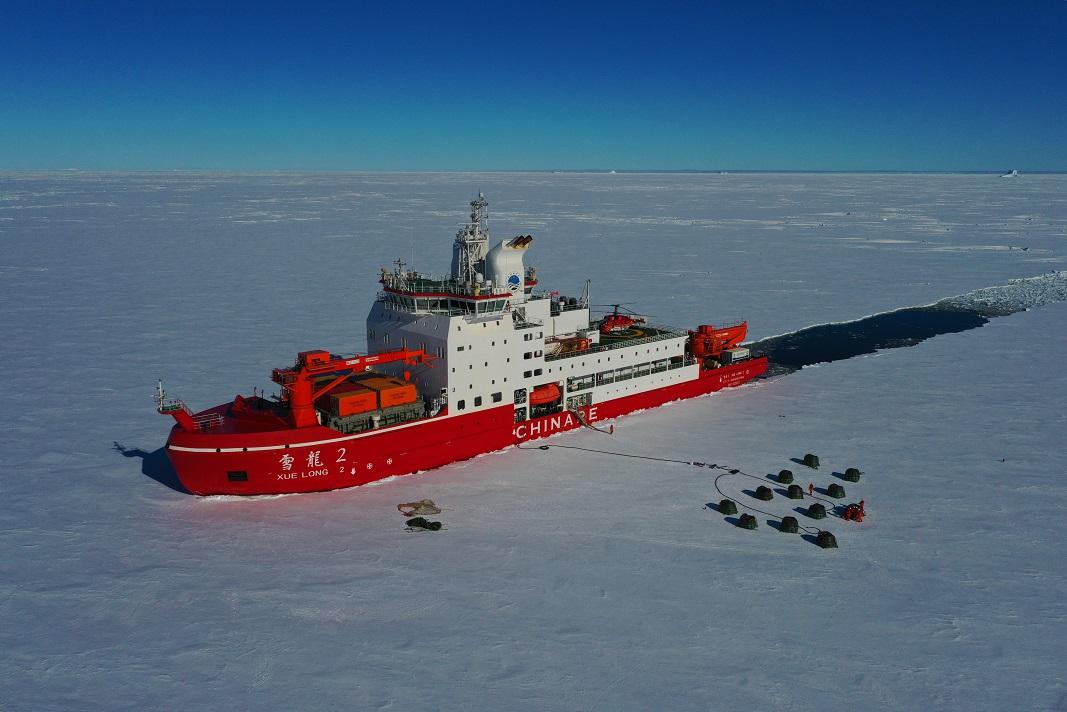

九月底,历时79天,航程1.4万海里后,“雪龙2”号返回上海国内基地码头,标志着中国第12次北极科学考察圆满完成。这是我国自主建造、拥有自主知识产权的第一艘极地科考破冰船,在这里,有一支平均年龄不超过34岁的专业团队。

酷暑时节,他们在长兴岛的建造现场挥汗如雨;远征南极,他们在惊涛骇浪的西风带劈波斩浪;去国怀乡,他们在冰天雪地间坚守初心,逐梦前行。这就是“雪龙2”号,一艘年轻的船,我们的大国重器;这里有一群年轻的人,在数万公里外的冰雪极地勇敢追梦,为祖国绽放青春。

世界首艘双向破冰科考船诞生

“雪龙2”号隶属自然资源部所属中国极地研究中心(中国极地研究所),是全球第一艘获得智能船舶入级符号的极地科考破冰船,满足无限航区要求、具备全球航行能力、能够在极区大洋安全航行。

“雪龙2”号自建之日起,就开始组建船员队伍,在建造的近千个日夜里,“雪龙2”号船员全身心投入监造工作,与建造人员同吃同住,严把建造质量和进度,确保新船建造的安全与质量,实实在在地落在每一颗螺丝、每一根管线、每一双手上。他们克服建造现场的高温、粉尘、噪声等恶劣环境,加强巡检,仔细把关,协调各方,群策群力攻克技术难点,一项精品工程的背后,是无数人的辛劳汗水。

盛夏时节,巡检各类液舱和吊舱无疑是对脑力与体力的双重考验。半人高的舱门只有60厘米宽,弯腰进去后基本靠爬着前进;圆形吊舱促狭复杂,档位密集,每80厘米就要钻一次;为了确定气动阀及气动管件的位置与状态,船员们每天需要重复五六次的钻舱巡检。

而当进入工程收尾阶段,报验检查工作也开启了高负荷运转模式。船舶的很多报验项目一般都是在半夜,如果是重要工序,则要连续十几天检验。一张张密密麻麻的报验单,成了他们的作息时间表。

正是有这群年轻的船员们用专业经验与敬业精神为打造大国重器打下了坚实的基础,我国有了第一艘自主建造的极地科学考察破冰船!这是全球第一艘采用船艏、船艉双向破冰技术的极地科考破冰船,标志着我国极地考察现场保障和支撑能力取得新突破。

他们是船员也是科考队员

2019年10月15日,“雪龙2”号从深圳启程,首航南极,航行350000余海里。在南极中山站外围固定冰区,船员们通力协作,以娴熟的技术,凭借“雪龙2”号强大的破冰能力,开辟出一条约14海里(约26公里)的航道,为“雪龙”号向南极中山站运输补给物资提供了安全便利的装卸点,距离南极中山站仅10公里,大大节约了宝贵时间,提高了装卸作业的安全性。

“雪龙2”号的船员航行时是船员,在大洋综合科学调查中他们是科考队员,月池系统、全方位的声呐系统、物探设备和机器人,“雪龙2”号配备的一系列国际先进的科考调查装备和科考支撑保障系统,在他们的操作下,获取了一批又一批珍贵数据和样品。比如,首航南极时,我国首次在极区宇航员海开展大洋科考,作业海域横跨40个经度、纵穿5个纬度,首次在密集浮冰区开展CTD作业,获取中国南极科考史上最长柱状沉积物18.36米,正是他们的不懈努力,扩大了我国在南极海域科考作业的范围,极地海洋环境调查和科学研究的能力得到极大提升。

在2020新年祝词中,习近平主席提到“雪龙2”号首航南极,彰显了不同凡响的中国风采和中国力量。作为国家重大工程项目被提及,这是党中央和国家领导对极地事业的深切关怀,是对“雪龙2”号和极地工作者奋斗和拼搏的鼓励与鞭策。

用火热的心奋斗在冰雪极地

首航南极的“雪龙2”号40名船员中,半数船员为90后,最年轻的船员仅25岁。年轻的船员、年轻的破冰船,他们奋斗在万里之遥的冰雪极地,在他们的身上既可以看到老一辈极地工作者的优良传统,也蕴含着我国极地事业继续向前发展的新希望,“爱国、求实、创新、拼博”的南极精神正不断发扬光大。

“雪龙2”号团队有其特殊性,每年执行一次南极考察历时约半年,执行北极科学考察历时约三个月,考察期间与世隔绝,更无法陪伴家人。在这个集体里,船员更似家人,船长更似家长,大家相互关心,一起学习、一起工作、一起生活、共同成长。

在远离祖国和亲人的日子里,团队的温暖、信念的坚定战胜了孤独和寂寞,同时汇聚起的还有全体船员不畏艰辛勇于攻坚克难的信心与决心。

“雪龙2”号这群年轻的船员们,奋斗在极地考察的第一线,积极乐观向上,虽苦犹荣,坚守初心,逐梦前行,为祖国极地事业的发展贡献自己的无悔青春。