5月30日是第六个全国科技工作者日。在疫情中,不少科学家都坚守在校园里,科研攻关不停步。劳动报记者从复旦大学了解到,5月以来,学校又陆续开放了一批实验室,截止5月27日,全校审批开放实验室1221间、开放运行833间,其中一大半在江湾校区。

据了解,自3月13日学校进入准封闭管理期以来,江湾校区累计320余项重大重点科研项目、疫情科研攻关项目、紧迫性科研项目经审批后进行。信息、物理、化学、生物、环境等领域一批国家重点科研任务持续推进。

走遍江湾校区交叉学科2号楼信息科学与工程学院的实验室,是院长、教授迟楠每天必做的功课。“楼里有超净间等实验室,重大科技设施运转不停歇,必须要有人进行安全巡检。”从3月13日进校以来,迟楠就驻守在交叉学科2号楼,守护着运转中的实验室,每天进行实验室安全巡检,发现水管爆裂、氮气泄露等问题,第一时间协调解决,排除大大小小的实验室安全隐患。

就在这栋楼的实验室里,迟楠参与的两个国家重点科研项目正常运转,同时她在着手申报一个重点研发计划的科研项目。面对突如其来的疫情,课题组沉着应对,继续前期科研项目的收尾工作。实验设备无法运到实验室,她就多方协调宽谱光源、光谱仪等设备,保障实验在疫情期间顺利收尾,进入论文撰写阶段。

为帮助4名无法来实验室的本科毕业生补测毕业设计的实验数据,迟楠搭建水下可见光通信实验的发射系统和接收系统,用学生远程发来发射信号代码数据,进行复杂的光路校准,再将信号接收后的数据发送给学生做远程实验数据处理,让学生顺利完成毕业设计。

“我不是一个人在战斗,我的背后有整个学院,大家合力保障国家重点科研任务的持续推进。”迟楠说。“五月以来,同学们陆续回到实验室。我们采取‘导师带班制’,一个老师负责两位学生,严格落实实验室安全制度。”

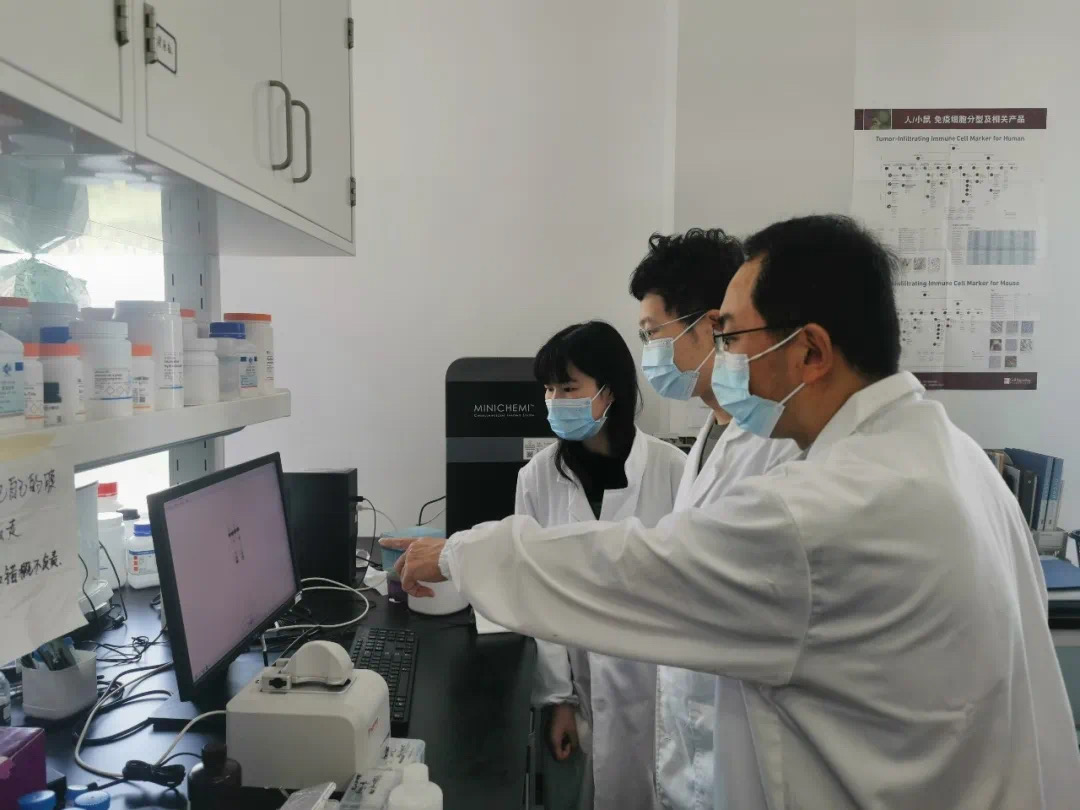

尽管自己家跟学校仅有一街之隔,生命科学学院的青年研究员王鹏飞选择离家驻校。在3月13日复旦进入准封闭管理期的前夜,他与实验室的博士后和科研助理住进了学校,在实验室有条不紊地开展科研工作。

年初开始,王鹏飞团队与附属华山医院张文宏团队就在合作评估多个新冠病毒奥密克戎变异株,完成实验数据采集。当上海打响疫情防控攻坚战,团队坚守实验室,争分夺秒研究新冠奥密克戎变异株的免疫逃逸特性,在校不到一个月,就完成论文撰写。

团队还致力于研究针对新冠病毒的抗体,以期能开发更加广谱、高效的单克隆抗体,对抗新冠病毒新出现的各种变异,相关研究也在紧锣密鼓地进行中。