6月26日,2022“先贤与上海城市记忆”论坛,以特殊的视频节目方式与公众在网络见面。本届论坛以“百年风华正青春”为主题,旨在通过多样的角度解读上海在中国近现代历史中何以成为“光明摇篮”以及上海与伟大建党精神的联系。与会专家以上海社会主义青年团创立、外国语学社创办以及中共二大等历史事件为脉络,讲述上海在建党建团历程中的事件、人物和重要地位。

上海城市的“三个文化”

1949年5月27日,上海解放。5月29日,新华社发表毛泽东同志亲自修改的社论《祝上海解放》,称赞上海是“近代中国的光明的摇篮”。为此,上海社科院研究员熊月之在演讲中回答了上海为什么会成为“光明的摇篮”,为什么会成为中国共产党、中国共产主义青年团酝酿的基地。

熊月之表示,上海的三个文化(红色文化、海派文化与江南文化),是同一文化不同层次、不同指向的表述,既有累积的关系,也有演进的关系。他形象地比喻说,江南文化是高地,海派文化是高原,红色文化是高峰。“开放、创新、包容”的城市品格,就是这座气势磅礴的大上海的精气神。

陈独秀纪念像

对于上海城市的包容品格,熊月之特别提到了陈望道的一段话。陈望道说,自己与陈独秀、施存统、沈玄庐等人,都是因为思想激进、宣传新文化,为他处所不容,但上海可以包容这类人物,“我们几个人,是被赶拢来的。”大家住得很近,经常在一起,“反复地谈,越谈越觉得有组织中国共产党的必要。”

中共二大的“第一次”

上海市中共党史学会会长忻平通过回顾建党历程,提出伟大建党精神的形成有四个关键性的历史节点:北大红楼、上海渔阳里、中共一大和中共二大。这个建党过程不仅是一个不可割裂的历史过程,也是一个由理论到实践,再从实践到理论的过程,是建党先驱对中国国情和中国革命的认识渐次深化的过程,也是伟大建党精神从萌芽、孕育、初步形成到正式形成的过程。

忻平强调了中共二大充分结合中国实际,所提出来的10个“第一次”:第一次正确认识中国社会性质;第一次提出了明确的反帝反封建的民主革命纲领;第一次提出了组成民主主义的联合战线的主张;第一次发表了党的宣言;制定通过了党史上第一部正式的《党章》;第一次明确了中国共产党与共产国际的组织关系;第一次明确阐释了党的民主集中制原则的基本思想;第一次要求“到群众中去”,组成一个“大的群众党”;第一次喊出了“中国共产党万岁”的口号;第一次提出中国妇女运动史上第一个《关于妇女运动的决议》。

外国语学社培养了一批革命人才

上海市中共党史学会副会长丁晓强教授、上海市中共党史学会渔阳里研究专委会主任李瑊教授讲述了上海社会主义青年团在党团创建中的重要地位和意义,尤其回顾了上海外国语学社在学习研究马克思主义、发展青年团员、培养革命干部等方面的作用和贡献。

丁晓强介绍说,外国语学社当时设置就在渔阳里6号,和上海社会主义青年团团址同为一处。湖南、浙江、安徽等地的游子青年,都聚集到了学社,最多的时候有五六十人。他们在学社学俄语,同时也学马克思主义。

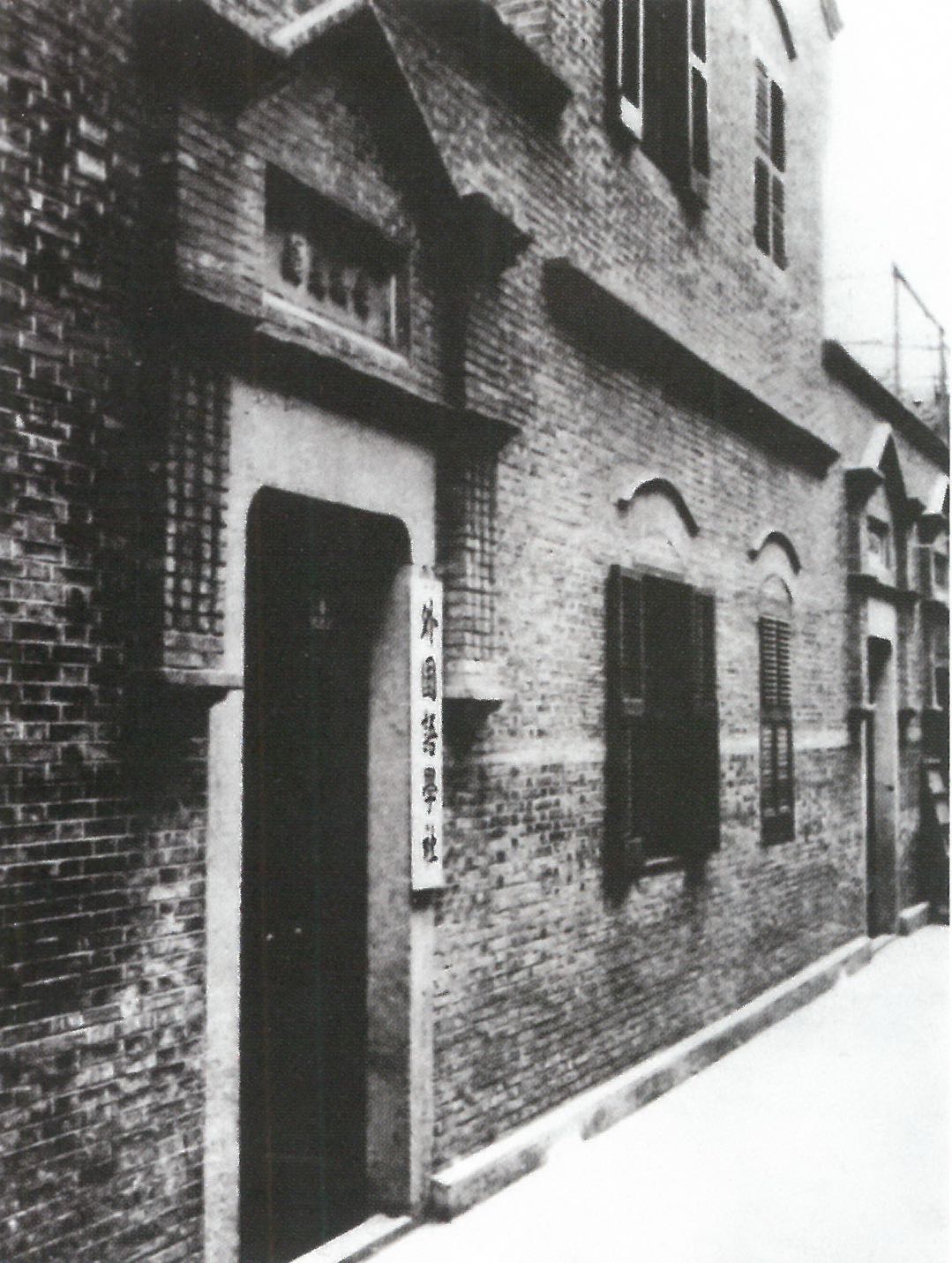

外语学社

李瑊表示,外国语学社是一所新型的教育青年和培养革命人才的一个学校,成为输送中共第一代留俄学生的革命摇篮。进步青年在学社最大的愿望是留学俄国“在十月革命英雄们创办的学校里学习两三年”以获得革命和建设经验。它是中共创办的第一所外国语学校,开启了中共留学教育的先河。

据主办方上海中共党史人物研究中心秘书长、上海福寿园人文纪念馆馆长伊华介绍,本次论坛“百年风华正青春”的主题策划,正是要呼应时代主题,展示沪上学界新观点新论述,用好红色资源,传承红色基因,赓续红色血脉,从而让更多的人特别是青年们能够学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,从党史学习中激发信仰、获得启发、汲取力量。

(头图为陈望道夫妇纪念碑)