6月24日,2023年度国家科学技术奖在北京颁发。这是2020年度国家科学技术奖励大会举行后,时隔两年多再次颁发国家科技奖。上海共有49项牵头或合作完成的成果荣获国家科学技术奖,连续6年占全国获奖总数的比例超过15%。

上海牵头完成的有18项,包括国家科技进步一等奖3项、国家自然科学二等奖4项、国家技术发明二等奖3项、国家科技进步二等奖6项,以及2位获中华人民共和国国际科技合作奖的外国科学家。上海合作完成的项目中,2项荣获国家科技进步特等奖,都是航天专用项目。

30多年坚持原始创新

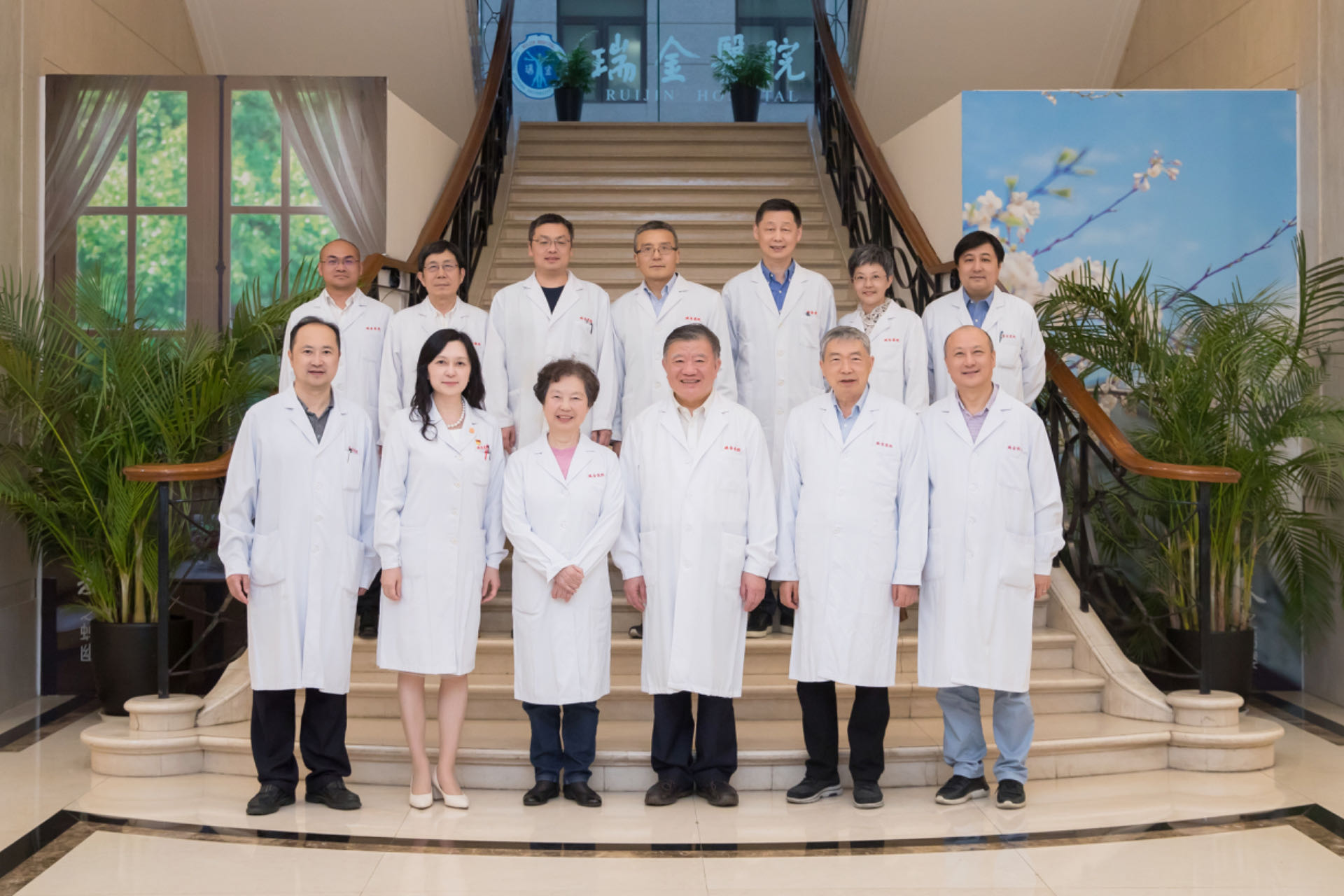

上海交通大学医学院附属瑞金医院血液病转化医学研究创新团队是以“创新团队”获国家科技进步一等奖。值得一提的是,2019年度、2020年度、2023年度获国家科技进步一等奖的创新团队都只有一个。

血液病转化医学研究创新团队带头人为陈赛娟院士、陈竺院士和赵维莅教授。团队创建于1987年,2001年科技部批准建设医学基因组学国家重点实验室,2001、2006、2011、2016年四次评估连续优秀,2023年重组更名为“组学与疾病”全国重点实验室,2013年国家发改委批准建设转化医学国家重大科技基础设施。

三十多年来,团队在国际上实现了急性早幼粒细胞白血病(APL)诱导分化治疗的原始创新,阐明APL发病分子机理,首创维甲酸和砷剂协同靶向治疗的“上海方案”,使APL从最凶险的白血病成为第一个可治愈的急性髓系白血病,并将APL协同靶向治疗的理论和技术体系进一步进行拓展。淋巴瘤和多发性骨髓瘤新型细胞免疫治疗的成功是继治愈APL的新的突破。地中海贫血和血友病基因治疗的创新也为血液遗传性疾病的治愈提供了新的途径。

团队不断发展和创新多组学技术,为复杂血液疾病分子分型和个体化精准治疗提供技术支撑,实现了分子标志物和药物靶标的多项成果转化应用。还绘制了国际上第一张造血系统新基因染色体定位图,并将组学技术从血液拓展至公共卫生领域,为寄生虫病和新冠疫情防控作出积极贡献。

实现我国射频设计自动化技术基本自主可控

射频系统是无线通信、无人系统、航空航天、武器装备等重要领域电子系统核心部件。由于具有跨尺度、跨材料、多物理、多功能、分布参数效应等特点,复杂度高,设计难度大。设计自动化技术是射频技术与产业链的源头与基础,也是我国长期被卡脖子的一个痛点。

此次获得国家科技进步一等奖、来自上海交通大学毛军发院士带领团队完成的《射频系统设计自动化关键技术与应用》项目,聚焦射频系统设计自动化核心科技问题,打破传统“路”的思维,以“场”分析为基础,将量化分析设计贯穿到设计、制造、封装、测试技术全链条,突破了多项关键技术。

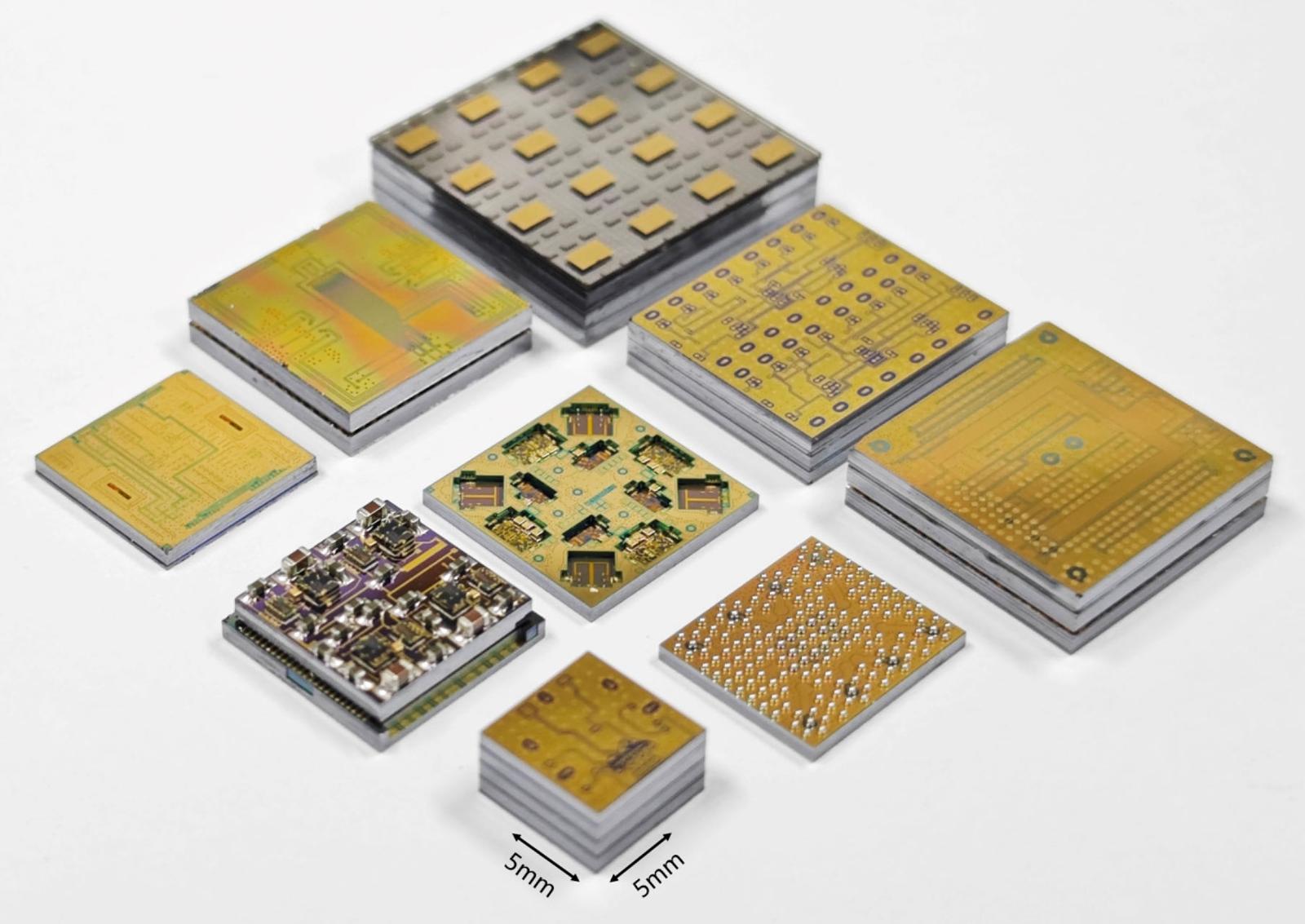

图为射频系统设计自动化关键技术与应用-基于该项目射频 EDA 软件研制的系列射频三维集成组件。受访者供图

该项目研发出我国首套及系列射频系统设计自动化软件,打破国外垄断,实现了我国射频设计自动化技术基本自主可控,整体技术达到国际先进水平,多项核心技术国际领先,并用以自主研制出600多款射频芯片(含IPD)、组件与系统产品,量产20多亿颗。

成果已用于中兴、华为、中国电科、中国航天科技等400多家企业,对多家跨国企业出口;打破国外封锁,支撑了国产最先进半导体工艺、5G旗舰手机等自主研发,用于我国商飞、探月、星网等重大工程实施和导弹、战机、航母等重要装备研制。

因突出的创新成果,完成单位新获批成立我国射频电子封装集成领域第一个全国重点实验室“射频异质异构集成全国重点实验室”。

中国方案让“瘫痪手”成为“可用手”

脑中风、脑瘫后导致的偏瘫是世界医学难题。复旦大学附属华山医院徐文东团队的《创建外周-中枢通路修复肢体运动障碍的重大技术突破及理论创新》项目获得国家科技进步一等奖。

项目组创建中国方案:通过新建外周-中枢神经通路,将瘫痪上肢神经连接至同侧健康半球,给偏瘫上肢“换大脑”,使多年的“瘫痪手”成为“可用手”,患者实现生活自理,开辟了“改变外周治疗中枢”的新领域;证实成人大脑仍存在巨大的脑可塑能力,“一侧半球可以同时独立支配双上肢”,是脑科学的重要发展;建立了覆盖“伤、病、残”联合治疗及康复的“肢体功能重建”新学科。

核心成果发表于《新英格兰医学杂志》,入选《新英格兰医学杂志》2018年 “最受瞩目研究”,是首个中国原创成果入选该榜单。欧美多国著名医疗中心学习应用,产生显著的国际影响力和社会效益。

头图为瑞金医院血液病转化医学研究创新团队。受访者供图