9月29日,中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在人民大会堂隆重举行。上海交通大学医学院附属瑞金医院终身教授,原上海第二医科大学(现上海交通大学医学院)校长、上海血液学研究所原所长,中国工程院院士,国家最高科学技术奖获得者王振义被授予“共和国勋章”。

从医执教75年,他开创了中国出凝血的研究体系,用“上海方案”挽救了全世界数十万白血病患者的生命;他上过战场,抗美援朝战场上荣获二等功;他也奋战在医学教育一线,培育了大批优秀医学人才……在瑞金医院举办的致敬共和国勋章获得者王振义院士事迹分享会上,从学生、同事和患者的讲述中,可以一窥王振义院士大医精诚、医者仁心、淡泊名利的高尚情操。

“中国药神”让患者吃得起药

“得了这个病真是不幸中的万幸。”2012年,患者小陈在瑞金医院血液中心确诊了最为凶险、死亡率最高的白血病——急性早幼粒白血病,不幸中的万幸,得益于王振义发现的全反式维甲酸,急性早幼粒白血病成了唯一可以被治愈的癌症。

王振义历时8年,尝试了无数种方法,测试了无数种药品,发现国产的全反式维甲酸可以在体外将APL细胞诱导分化为正常细胞,也就是让肿瘤细胞“改邪归正”。1986年,他首次用这种方法救治了一位患者。这次治疗是世界公认的诱导分化理论成功治疗癌症的第一个成功案例,王振义也因此被誉为“癌症诱导分化之父”。此后,王振义又与学生们一起创造性地提出“全反式维甲酸联合三氧化二砷”的“上海方案”,使得患者的五年生存率从10%提高到95%。

“我一生只做一件事,就是对病人负责。”从建立中国血友病诊断体系,到研究出治疗急性早幼粒白血病的“特效药”,王振义在血液病领域持续做出重大贡献。

类似的肿瘤治疗药物价格一般都在2万元以上。为了让更多的病人“吃得起药”,王振义无偿将治疗方案向全世界推广。全反式维甲酸在国外600美元一盒,在中国更是只要11元,即便是40多年过去了,这盒药也只有290元,还可纳入医保。

“如果没有王老师发明的药,如果不是他放弃专利,不知道有多少家庭濒临破碎,不知道有多少患者花着高额的价格寻找那一丝飘渺的希望,王老师以崇高的人格践行了真正的科学家精神。”小陈动情地说。

为血液学研究传递薪火

上周,王振义以近100岁的高龄,为上海血液学研究所的学生们上了“开学第一课”,寄语青年导师和学生:要珍惜时间、要为病人服务、要诚信严谨。无论是在病房还是研究所,王振义始终以最热忱的科研精神,为后辈带来“最热乎的学术饕餮大餐”。

身为校长、教授,王振义却主动要求学生们对自己进行“开卷考试”。学生们每周一把自己临床上碰到的疑难问题发给他,他用一周的时间搜索全球最新文献,做成PPT与大家一起探讨。

“王老师周二才知道的简单病史,我们是周四上午进行讨论,而王老师有一篇引用文献是周三才刚刚在线发表的!”瑞金医院肾脏内科医生高琛妮在血液科实习时,曾参与过王振义的“开卷考试”,并深受他对科学严谨求真、对病人极其负责的态度的影响,成长为一名主治医师。

20年来,王振义“开卷考试”的答案已组成了三本《瑞金医院血液科疑难病例讨论集》,“这是王老师送给我们这些后辈最重的‘礼物’。”高琛妮说。

作为医生们口中的“王老师”,王振义一手创立的上海血液学研究所已是国际著名的学术高地,他也桃李满天下,造就了“一门四院士”的佳话。

王振义常说自己最大的心愿就是看到病人康复,看到事业在传承。“爱国,首先就要爱自己从事的事业,我这一辈子看好了一种病,而我最遗憾的是只看了这一种病,还有很多病没有攻克。”王振义的遗憾,正由他的学生们在填补——“在上海血液学研究所,我们青年科学家正站在巨人肩膀上,努力在有生之年实现第二种癌症的治愈。”上海交通大学医学院附属瑞金医院上海血液学研究所研究员卢敏说。

做一株“清贫的牡丹”

中国最美医师、全国卫生系统先进工作者、何梁何利科技奖、2010年度国家最高科学技术奖……在获得“共和国勋章”之前,王振义获得的国家级奖项也不计其数。

被问及如何看待名与利,他用“清贫的牡丹”来概括:“我也喜欢代表上进、富贵的牡丹,因为我的工作就是追求卓越,希望能够救更多的病人,让更多的病人得益,但是也要淡泊名利,两者结合在一起,既是牡丹又是清贫的牡丹。”

《清贫的牡丹》是王振义最喜欢的画作,也是他具象化的崇高医者情怀。

“他最为珍视的,就是白大褂下纯洁的灵魂。”高琛妮介绍,此前,王振义与瑞金医院12位知名专家联名发出“廉洁行医、拒收红包”的倡议书,呼吁全社会爱护医生、尊重医生,不要给医生送红包,号召医务人员自重自爱,维护白衣天使的形象,在上海市卫生系统职业道德建设高潮;为了让更多的疑难杂症和贫困患者得到救治,他屡次将所获稿费及大奖奖金捐献给医院;由他为贫困患者助力的 “广聚善爱”基金项目,已经帮助65位患者重获新生;由他所资助的“广慈临床创新技术奖”,助力了诸多青年医生成长。

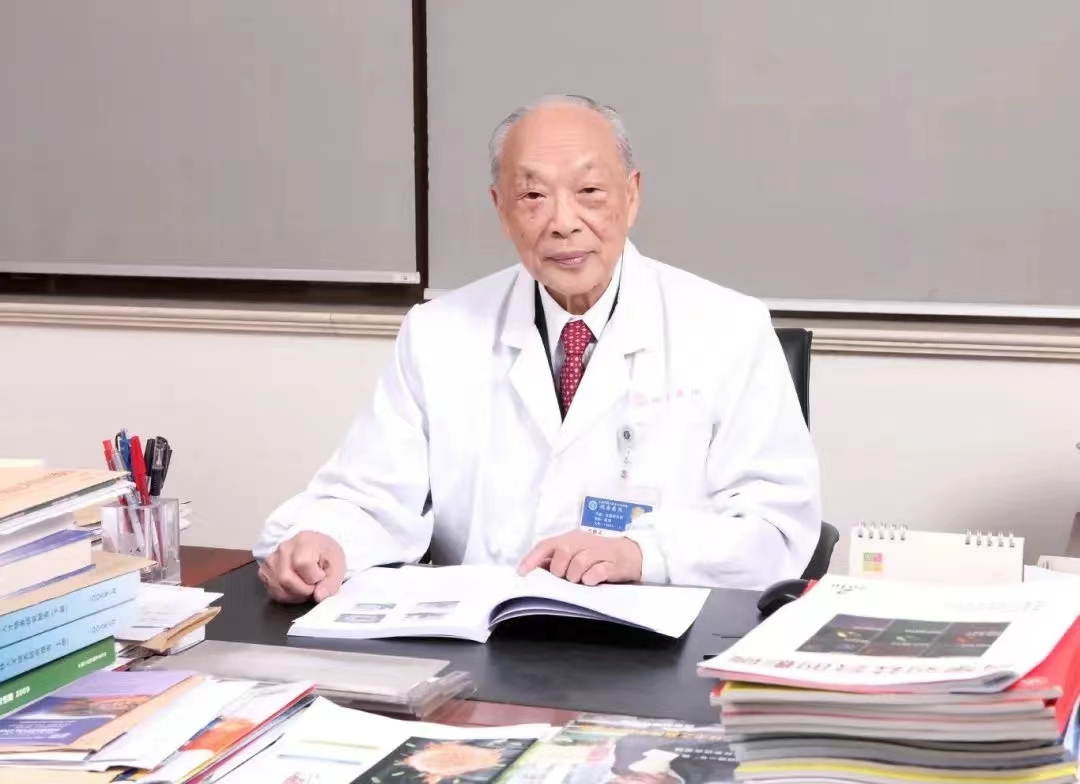

头图为“共和国勋章”获得者王振义院士。