当前,我国技能人才队伍建设已取得显著成效,技能人才总量成功突破2亿人大关,其中高技能人才数量超过6000万。然而,在技能人才规模持续扩大的背后,智能制造领域却面临着高达3000万的人才缺口,这一结构性矛盾尤为突出。尤为值得关注的是,在战略性新兴产业、先进制造业等关键领域,高精尖技能人才的匮乏现象更为普遍,已成为制约产业高质量发展的重要因素。

为深入探究新时代高精尖技能人才的成长规律与职业教育人才培养改革的现实需求,上海第二工业大学职业技术教师教育学院社会实践调研团队开展了系统而深入的实证调查研究。研究团队综合运用问卷调查、深度访谈以及现场观察等多种研究方法,以新时代劳模工匠等杰出代表为样本,同时涵盖职业院校的师生群体,全面剖析了高精尖技能人才的成长路径、培养机制以及职业教育在人才培养过程中面临的挑战与机遇。

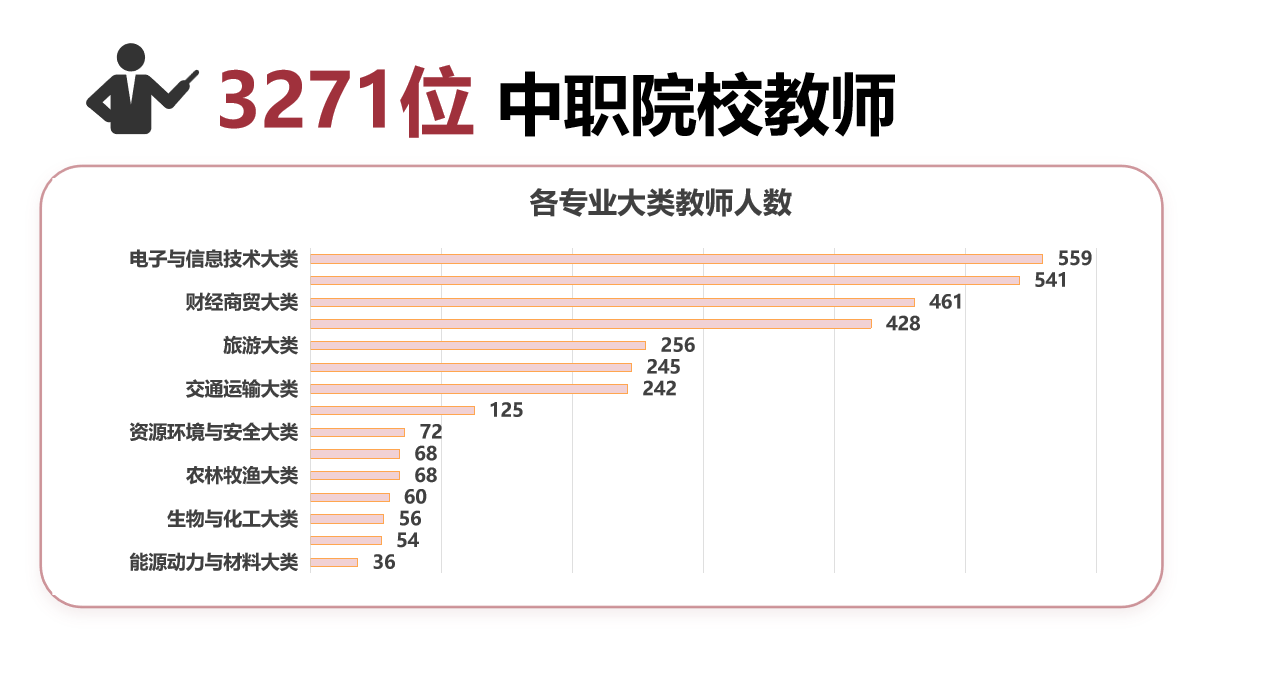

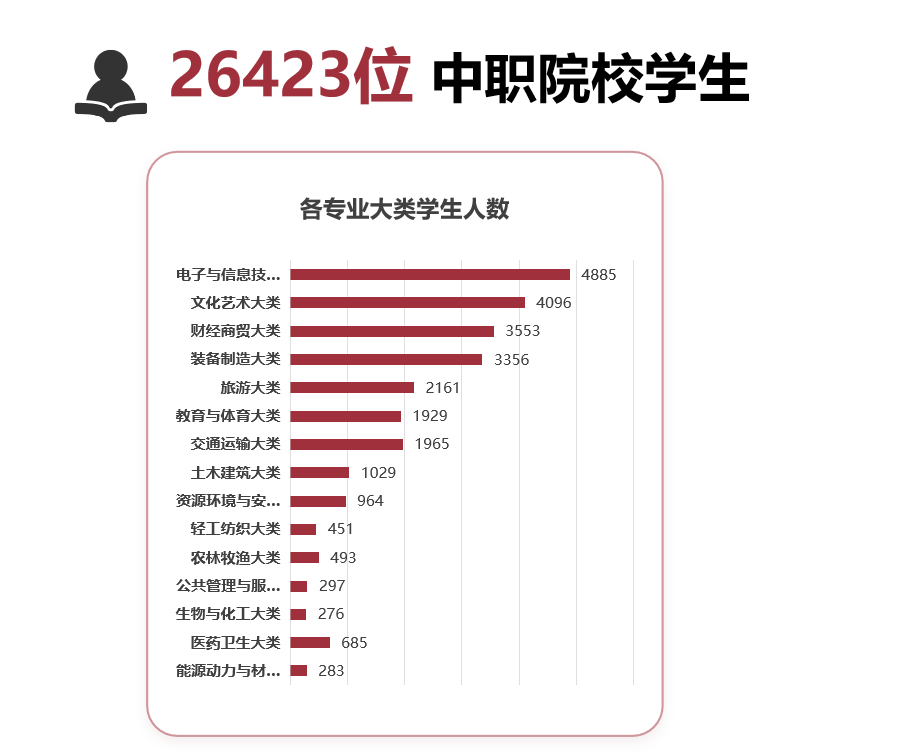

调研的职业院校师生专业构成。调研团队制图

职业教育改革的三大挑战

社会认知的结构性偏差与观念滞后。尽管职业教育毕业生在就业市场展现出较高的就业率与岗位适应性,但社会对职业教育价值的认知仍局限于“次优选择”,其作为类型教育的独立性与重要性尚未得到根本性认同。这种观念滞后不仅制约了职业教育吸引力的提升,更阻碍了技能型社会建设的进程。从社会心理层面分析,职业教育被边缘化的根源在于长期形成的“重学历、轻技能”评价体系,亟需通过构建多元化人才评价机制与加强职业教育宣传引导,重塑社会对技能人才的尊重与认可。

产教融合的深层矛盾与机制创新需求。产教融合作为职业教育改革的核心命题,当前面临校企协同育人的深层矛盾。企业参与职业教育的内生动力不足,导致校企“两张皮”现象普遍存在:一方面,职业院校的教学内容与产业技术需求存在脱节,实践教学环节难以有效对接企业真实生产场景;另一方面,企业因缺乏明确的政策激励与长效合作机制,对参与职业教育持观望态度。尽管政策层面已明确要求企业按工资总额一定比例提取职业教育经费,但执行过程中普遍存在落实不到位、使用效率不高等问题。

政策保障的均衡性缺失与制度完善需求。职业教育经费投入的区域间、校际间不均衡问题,已成为制约其高质量发展的关键瓶颈。尽管近年来职业教育经费投入总量突破6000亿元,但资源分配的结构性矛盾依然突出,表现为东部与中西部、示范性院校与普通院校之间的显著差距。这种不均衡不仅加剧了职业教育发展的马太效应,更削弱了其服务区域经济社会发展的支撑能力。与此同时,技能人才评价与激励机制的不完善进一步限制了职业教育的吸引力。当前技能人才的职业发展通道仍存在“天花板效应”,职业资格认证体系与产业技术升级需求脱节,技能要素参与分配的机制尚未健全。

构建四维联动的改革新生态

在个人发展层面,需构建系统化的职业启蒙教育体系,将工匠精神与职业素养培育纳入基础教育课程体系,实现从基础教育阶段开始的职业认知与价值观塑造。通过开发职业体验课程、设立职业认知工作坊等多元化路径,引导学生早期接触并理解不同职业领域的技能需求与职业精神,为技能成才奠定认知基础。同时,深化“学历证书+若干职业技能等级证书”制度改革,建立技能价值的社会化认证与激励体系,通过技能等级认证与职业资格标准的衔接,提升技能人才的职业尊严与社会认同,使技能成才成为青年一代的主动选择与职业追求。

企业作为技能人才培养的关键主体,需通过深化产教融合创新校企共建模式,构建教育链与产业链深度融合的育人机制。鼓励企业设立技能人才培养专项基金,通过资本投入、设备共享、技术转化等方式深度参与职业教育改革,形成“招生-培养-就业”全链条闭环,推动职业教育从“供给驱动”向“需求驱动”转型,形成校企命运共同体,提升技能人才培养的适配性与实效性。

职业院校需建立专业动态调整机制,紧密对接国家战略需求与区域产业发展趋势,通过大数据分析、行业调研与专家论证,形成专业增设、优化与退出的科学决策体系。一方面,聚焦新一代信息技术、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业领域,增设前沿技术专业,推动传统专业数字化、智能化改造;另一方面,建立专业退出机制,淘汰与产业需求脱节、就业质量低下的专业,释放资源用于新兴专业建设。此外,职业院校需强化产教融合型师资队伍建设,通过校企人员双向流动、技术攻关项目合作等方式,提升教师实践能力与产业敏感度,构建“双师型”教师培养体系。通过专业结构调整与内涵建设,提升职业教育服务产业升级的能力,实现从“规模扩张”向“质量提升”的跨越。

政府在职业教育改革中需发挥统筹协调与制度保障作用,通过完善政策体系与加大资源投入,构建技能人才培养的长效支持机制。一是完善职业教育经费投入制度,建立与区域经济发展水平、产业需求规模相匹配的财政拨款机制,确保职业教育经费投入持续增长,并优化经费使用结构,向紧缺领域、薄弱院校倾斜。二是设立技能人才专项基金,重点支持战略性新兴产业、乡村振兴等领域技能人才培养,通过项目资助、奖学金、技能竞赛奖励等方式,激发青年群体技能学习热情。三是健全技能人才评价与激励机制,打破职业发展壁垒,建立技能等级与薪酬待遇、职称评定、职务晋升的贯通机制,推动技能人才在职业发展、社会荣誉、政治待遇等方面与专业技术人才享受同等待遇。通过政策创新与制度突破,为职业教育改革提供可持续的动能支撑,形成政府引导、市场调节、社会参与的职业教育发展新格局。

展望:技能社会的“破茧成蝶”

当前,职业教育正经历从规模扩张向质量提升的结构性转型,这一进程以政策创新与制度突破为显著标志。随着多地出台职教生专属落户政策、技能大赛获奖者直接评定工程师职称等突破性举措,以及职业教育经费投入的持续增长,职业教育生态正在发生深层次变革。这些政策不仅打破了传统人才评价体系的壁垒,更通过制度设计赋予技能人才更高的社会地位与发展空间,标志着职业教育正从“量变”积累迈向“质变”突破的关键阶段。在此过程中,技能人才作为文化传承与创新的重要载体,其角色定位正逐步从生产操作者向技术革新者、工艺传承者转变,为中国制造业向全球价值链中高端攀升提供核心动能。

在全球化竞争与新一轮科技革命背景下,技能人才已成为推动经济高质量发展的关键要素。通过职业教育培养的高素质技能人才,不仅能够满足战略性新兴产业对技术创新的需求,更能在文化传承、工艺革新等领域发挥不可替代的作用。站在新的历史方位,职业教育改革需强化系统性思维,打破部门壁垒,形成政策合力。唯有如此,方能构建适应新时代需求的职业教育新生态,为强国战略提供坚实的人才支撑。

(本文系2024年教育部人文社会科学研究一般项目“工作本位视域下劳模工匠技能成长范式及其在高技能人才培养中的应用”(24YJA880092)研究成果。作者:李丰,上海第二工业大学职业技术教师教育学院讲师,教育学博士;张军,上海第二工业大学职业技术教师教育学院执行院长,二级教授)

头图为上海第二工业大学职业技术教师教育学院社会实践调研团队。劳动报记者 贡俊祺 摄影