在一项针对10660名中职生的调查数据显示,我国中职生群体升学意愿呈现高度集中化趋势。91.90%的学生选择继续升学,仅有8.10%计划直接就业。这场轰轰烈烈的“职教升学运动”背后,却暗藏技能培养断层的隐忧。在“升本”浪潮中,不少学校将升学率视为办学成果的标尺,家长与学生亦将学历提升视为唯一出路。被学历焦虑裹挟的职业教育,是否正在背离培养“能工巧匠”的初心?

升学热的表象与真相:学历崇拜下的技能迷失

近年来,升学热在职业教育领域持续升温,其背后交织着政策推动、社会压力与学校策略的复杂动因。2019年《国家职业教育改革实施方案》提出试点本科层次职业教育,超50所职业本科院校的设立虽拓宽了职校生升学通道,却也间接催生了“重升本、轻技能”的偏向。政策支持下,职教高考、高职单招、专升本等升学途径的多元化,本应为职业教育注入活力,但部分院校为追求升学率,将文化课备考凌驾于技能实训之上,导致教育重心失衡。这种“重文化轻技能”的模式导致学生实践能力不足,与职业教育“德技并修”的定位背道而驰。

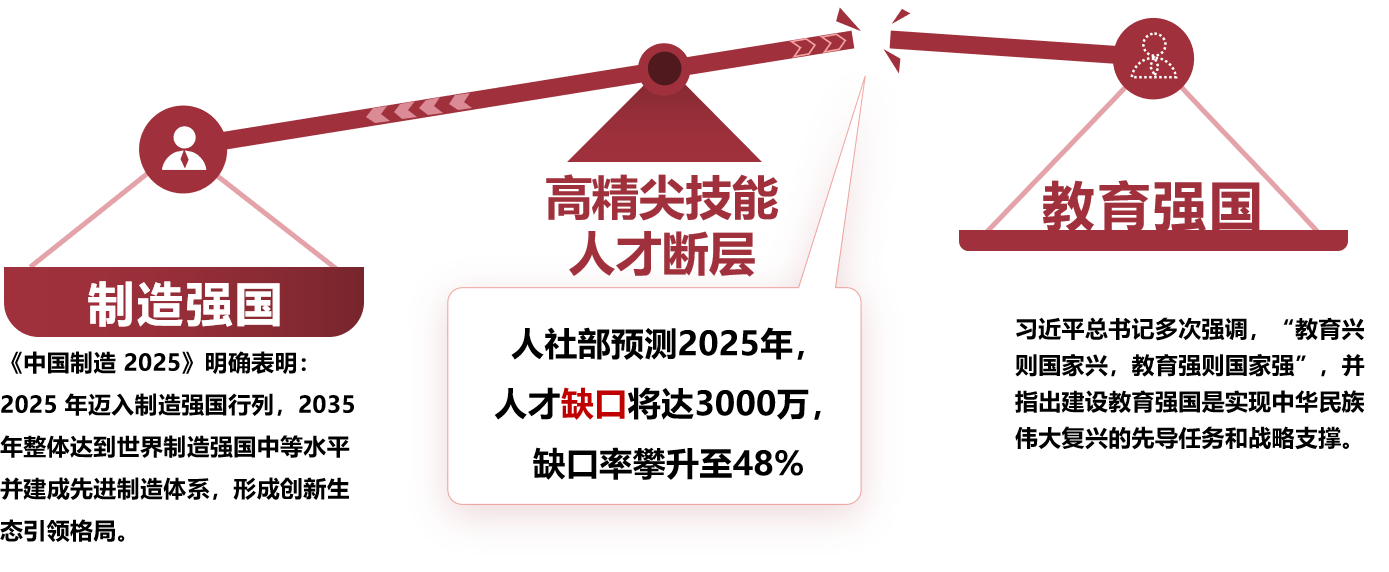

高精尖技能人才断层示意图。调研团队制图

社会层面上,“普职分流焦虑”成为升学热的一大推手。在“普职比例大体相当”的政策导向下,家长对职业教育仍然存在根深蒂固的偏见,许多家长将升学当作孩子“逆袭”的重要契机,成为他们规避“次优选择”心理的关键出口。这种观念使得升学在家长心中承载了更多改变孩子命运、提升社会地位的期望,进而促使他们更积极地推动职业院校学生踏上升学之路。企业人才需求升级成为升学热的另一推手。人工智能、工业互联网等新兴产业迅猛发展,传统流水线操作岗位被自动化设备替代,企业对技术技能人才的需求从“单一操作型”转向“复合应用型”,在此过程中,中职学生技能结构与企业对复合型技术人才的需求出现断层,现有培养体系难以匹配智能化生产场景下的技术集成与问题解决能力要求,导致其在就业市场中的适应性持续弱化。家长观念和企业期望倒逼学校以“升学率”为招生噱头,换来的是实训课被压缩,文化课反而成为升学的重点。

升学热的表象下,隐藏着职业教育对技能本质的背离。政策需平衡升学通道拓展与技能培养底线,社会应破除学历崇拜,建立多元人才评价体系,而职业院校更应回归“产教融合”初心,避免在升学率竞赛中迷失方向。唯有如此,方能破解“学历军备竞赛”的恶性循环,让职业教育真正成为技能成才的摇篮。

技能成长的底层逻辑:破除“学历依赖症”

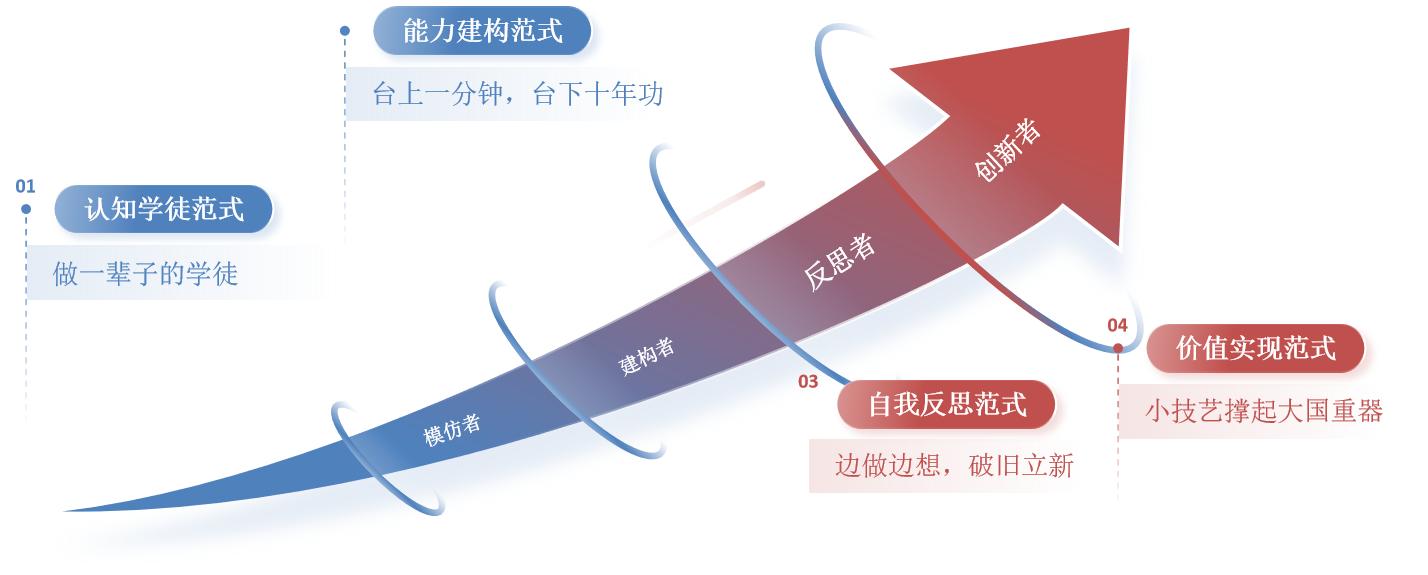

技能人才的培养遵循着与学术型人才截然不同的发展规律。职业教育的核心在于以实践为根基的螺旋式进阶,需经历基础操作沉淀、项目实战淬炼与技术创新突破的递进循环,过程中离不开长期的企业场景浸润与导师深度带教。高精尖技能人才的成长历程深刻印证此发展规律,其培养通常始于职业院校教育与企业生产岗位的紧密结合,通过长期扎根生产一线,从基础操作中逐步掌握标准化工艺流程,将重复性劳动转化为扎实的技能积累。这一阶段不仅是对工具、设备的熟练运用,更是对生产逻辑的深度理解,为后续技术突破奠定基础。

职业认同感的形成与强化,本质上源于技能人才在早期职业体验中实现个体价值追求与产业现实需求的深度契合。当从业者在生产实践中切实感知到自身技能应用对产品品质、工艺改进或技术突破产生的实际影响时,其内在兴趣便转化为对职业价值的自觉认同。这种认同并非抽象的理念灌输,而是在真实生产场景中,通过持续解决具体技术问题、见证技能转化为生产力的过程逐渐构建的。个体兴趣与产业需求的共振,使得技能精进不再停留于被动适应岗位要求,而是升华为主动对接行业技术演进趋势的内生动力,进而形成“技能提升—价值创造—认同强化”的良性循环,为职业发展注入可持续的成长势能。因此,技能教育体系的生命力,则在于紧扣产业脉搏的动态调适能力,通过专业设置与课程体系的敏捷迭代,实现技能培养、志趣激发,强化职业认同感,使得人才供给与市场需求的高位对接。

技能人才成长范式。调研团队制图

反观盲目的升学热潮,往往割裂了技能养成的连续性——企业更倾向于选择具备扎实实践经验的技术工人,而非空有学历却缺乏实操能力的毕业生;从投入产出比看,过早进入升学赛道可能错失技术迭代的黄金窗口期,直接就业所积累的现场经验与技术敏感度,反而更能适应智能制造时代的知识半衰期加速规律。破除“学历依赖症”的关键,在于建立技能价值的社会认同体系,让技术精进与学历提升成为并行不悖的成长双轨,而非非此即彼的生存博弈。

类型教育的突围:中职不可替代的价值

职业教育与普通教育的根本区别在于其类型特征,即紧密围绕职业需求、以实践能力培养为核心的教育模式。中国职业教育自近代以来始终承载着服务国家战略、推动产业发展的使命。职业教育作为“类型教育”,其核心在于构建“产教融合、校企合作”的育人机制,强调技能形成与社会需求的精准对接。这种类型特征决定了职业教育必须立足产业需求,培养既能适应生产一线实践又能通过持续学习实现技能跃升的技术技能人才。中职教育作为职业教育体系的基础层级,承担着为产业输送初级技能人才的重任,既是破解制造业重点领域数千万技能人才缺口的核心供给源,也是纾解教育结构性矛盾的关键枢纽。中职教育通过构建以职业技能为核心的培养体系,为具有动手操作、技术应用等实践性智能特长的群体提供技术能力促进职业发展的新通道。当部分学生选择中职教育实现自我价值时,客观上减少了普通高中及高等教育的竞争基数,有效缓解普通教育系统的同质化竞争压力。这种分流机制使教育体系能够更精准地适配不同禀赋学生的发展需求,推动人才培养结构趋向多元、健康。

面对产业转型升级与人才需求迭代,中职改革需构建“基础能力+职业素养”的双轨框架,在筑牢文化课根基的同时保持技能培养的系统性,实现升学与就业的动态平衡;深化产教融合需推动课程体系与行业标准精准对接,将企业技术革新转化为教学资源,形成教育链与产业链的深度咬合;更要突破传统评价桎梏,建立技能实践、职业素养与理论学习的立体化评价模型,通过学分互认机制打破学历晋升的单一导向。当职业教育真正回归类型教育属性,以实践为根基、以目标为引领,才能真正实现“为产业赋能、为人才奠基”的双重目标。唯有坚守职业教育的初心,让升学服务于技能培养,方能培养出更多“下得去、留得住、用得好”的高素质技术技能人才,在“制造强国”战略布局中筑牢技术人才金字塔的坚实基座。

职校升学热的背后,折射出社会对学历的盲目崇拜与对技能的认知偏差。职业教育作为类型教育,其价值在于培养“手上有技术、心中有热爱”的新时代工匠。当我们将目光从“升学率”转向“就业率”“对口率”,当企业愿意为技能人才开出“博士待遇”,中职教育才能真正回归初心——学历只是入场券,技能才是通行证。未来,唯有打破“学历依赖”,构建“技能社会”,职业教育才能在新时代绽放独特光芒。

作者:曾欣怡,上海第二工业大学职业技术教师教育学院23级研究生,研究方向:职业技术教育(电子信息);马晓静,上海第二工业大学职业技术教师教育学院24级研究生,研究方向:职业技术教育(电子信息)

头图为本文作者曾欣怡、马晓静。劳动报记者 贡俊祺 摄影