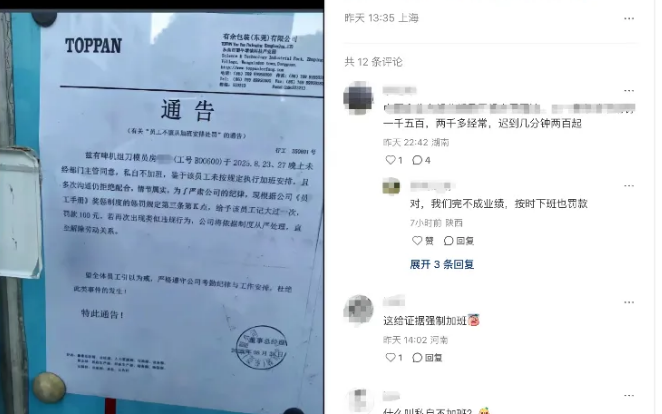

近日,广东东莞某公司对一名“私自不加班”的员工开出罚单,引发争议。

据上游新闻报道,该公司发布通告称,员工房某某晚上未经主管同意,私自不加班,多次沟通仍拒不配合,给予记大过一次,罚款100元。9月8日,东莞市人社局工作人员表示,该公司对“私自不加班”的员工罚款,违反劳动法律法规规定。

公司“理直气壮”指责员工“私自不加班”,听起来就好像加班是天经地义的事情一样。所谓“私自不加班”,本身就是一个彻头彻尾的伪命题,这个说法出现在处罚通告中,恰恰证明该公司存在强制加班的违法行为。

劳动法明确规定,用人单位因生产需要安排加班,需与劳动者协商一致。员工有权拒绝未经协商的强制加班。该企业却将员工拒绝加班的行为定义为“违规”,哪里来的底气?

企业辩称该岗位实行“固定10小时(8+2)工作制”,并称招聘时已告知。但这并不能成为强制加班的理由。哪怕在劳动合同中约定“固定加班”,只要超出法定工时,且未履行协商程序,就属于违法安排。

劳动法对加班时长有严格限制,一般每日不得超过1小时,因特殊原因需要延长工作时间的,每日最长不超过3小时,每月不超过36小时。按20个工作日算,每月加班时长达40个小时,已超出法定工时。所谓“固定加班制”,只是企业规避法律责任的话术而已。

更令人无法接受的是,面对拒绝加班的员工,企业竟将“罚款”当作惩戒手段。企业声称处罚依据是《员工手册》,但事实上,任何企业内部制度都不是违法的挡箭牌。

当地人社局明确指出“罚款违规”,值得肯定。但更应追问的是,这类明显违法的“厂规”为何能长期存在?

治理这种“理直气壮”,劳动监察不能仅停留在个案回应,更应变被动接诉为主动审查,将企业内部的规章制度纳入合法性审查,从源头上杜绝“霸王条款”。

劳动者是企业的宝贵资源,而不是随时可压榨的“成本”。靠罚款管人、靠加班增效,这种落后管理模式早该被淘汰了。

企业真正该做的,是转变用工观念,将重心放在科学管理和效率提升上,而不是处心积虑地规避法律义务,甚至将问题归咎于“不配合”的员工。