从反复变更方案,到空场直播云端开幕,再到首批线下观众入场,正在进行的第13届上海夏季音乐节,无疑是其创办以来最波折、最艰难的一届。然而最近几天,上海交响音乐厅里却频频响起如雷的掌声。

在50%上座率限制下,面对疫情带来的重重困难,上海夏季音乐节为何要坚持举办?又凭什么感动了市民观众?闭幕前夕,本届MISA的幕后工作人员和部分乐迷向记者道出他们的心中所想。

“折上折”也要办

和慧提前一个月来“候场”

“都说一波三折,MISA今年可算是‘折上折’了。”开幕当天,站在空荡荡的观众席中,上海交响乐团团长周平如是感慨。说是“折上折”一点不假,记者了解到,为了能够顺利演出,女高音歌唱家和慧提前1个多月就从欧洲飞回上海“候场”,本届音乐节的所有场次也都经历了能不能进现场观众的多轮反复。

“我们的几场重磅音乐会都选择了更费事的‘空场直播’,是实时演出不是录播,就是为了它一旦获批开线下,能迅速进观众。” 在周平心中,“坚持举办,是上交和所有上海人的一种信念,也是音乐节对观众最好的承诺。”

可喜的是,这样的坚持,如愿换来了精彩时刻。7月26日晚,《信谊之夜——张洁敏、和慧与上海交响乐团》音乐会上,两位歌剧女将跨越20多年的惺惺相惜,让上海交响音乐厅再次响起了如雷的掌声。

7月30日晚,《上海医药之夜——2022上海夏季音乐节闭幕音乐会》将举行,上海交响乐团将完成由中国音协交响乐团联盟23家院团联合委约的交响音诗《千里江山》世界首演,这部鸿篇巨制的全国巡演也将从上海起步。周平坦言,“MISA13岁了,在夏天这样一个季节把音乐带给上海市民,已经成为我们和市民的一种默契。”

乐迷期待“在现场”

文化已经刻入申城市民基因

值得一提的是,不只是演职人员,许多申城市民同样期待着“在现场”的机会。即使遭遇“购票-取消-退票-再购票”的折腾,可当得知可以入场后,不少乐迷依然第一时间赶到了音乐厅。

在黄浦区复三居委工作的徐招兰就是其中之一,她告诉记者,自己和上海交响乐团很有缘分,都在有文化底蕴的复兴路上,徐招兰服务的社区里,“像花园公寓、重庆公寓都是上世纪20年代的老房子,疫情期间,很多老克勒在小区里吹萨克斯、弹钢琴、唱美声,现在可以到现场听音乐会了,大家都非常开心。”

“我走过很多城市,上海市民对音乐的热爱,对幸福生活、品质生活的追求,让我印象非常深刻,这个城市有一种对美好生活向往的基因。”在解释今年继续支持MISA的原因时,上海医药集团党委副书记赵勇这样说。

的确,从1879年,电气工程师毕晓浦在上海点亮全中国第一盏电灯,这座城市就逐渐成为了古老中国大地上最流光溢彩的地方。而上海交响乐团的前身上海公共乐队也是在那一年成立,143年来,音乐这一艺术形式已经成为了上海人民美好生活品质的代名词。恰如本届音乐节的开幕仪式选择了最简单的亮灯,这个巧合的“隔空致敬”也恰恰成为了文化刻入市民基因的最好明证。

致敬凡人英雄

如常的上海应该有爱和音乐

MISA每年都有一个寓意深刻的艺术装置,今年是一个彩色玻璃与钢结构组成的万花筒。为了贴近更多的市民,今年这个装置从上海交响乐团音乐厅的大堂挪到了户外,安放在新天地区域。变幻万千的云彩在万花筒上流动,极像了魔都的缤纷生活,吸引了很多路人驻足打卡。

“这些应该就是我期待的、如常的上海生活吧,可以和朋友们聚餐,看看电影,听一场音乐会。”市民包虹说。疫情期间,她在药房里闭环工作了近20天,每天一睁开眼就面对着五六百个订单。如今,午休时间可以到上海医药大厦领取一杯爱心咖啡,享受一下了。

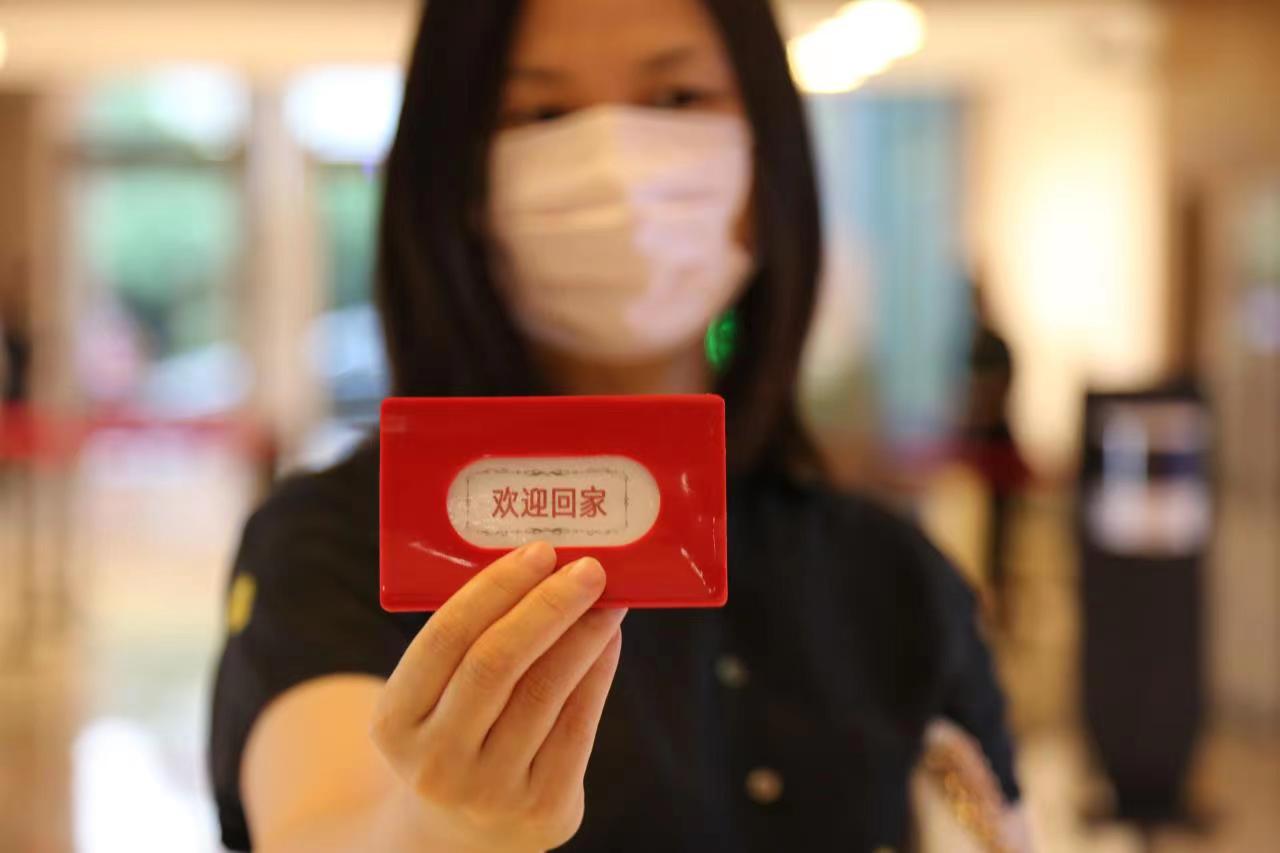

记者了解到,这是今年上海夏季音乐节和上海医药共同推出的“爱心咖啡屋”活动,为的就是回馈所有在疫情期间为上海做过贡献的医护人员、社区志愿者等。“很多普通市民的凡人善举、坚守岗位,才换来了如常的上海。”

周平庆幸,团队上下在过去几个月挺过了反复变更方案的难熬时刻,没有选择取消或暂停这种“最简单的操作”,最终让第13届上海夏季音乐节如约而至。“今年的主题是‘开端’,希望它能成为城市更美好生活的开端。有爱和音乐的上海,也才是真正恢复活力的上海。”

(上海交响乐团供图)