5月9日,第五届中国歌剧节在杭州开幕,上海音乐学院出品的经典歌剧《茶花女》和原创歌剧《康定情歌》双双入选。日前,上海音乐学院院长廖昌永在出征仪式暨专题思政课上感叹,“首次参加中国歌剧节就有两部作品入选,荣誉与挑战并存,希望上音学子们多为中国民族歌剧发展贡献上海力量。”

首次参加就有两部作品入选

据了解,中国歌剧节每三年举办一届,是由政府主办的歌剧领域最高级别艺术活动,强调作品的民族精神、时代意义与国际视野,具有较强的导向性、示范性和权威性。本届歌剧节将有24部优秀歌剧作品演出48场,其中19部为新创剧目、5部为经典剧目。

廖昌永告诉记者,中国歌剧节要求每家申报数量不超过2部,而上音首次参加中国歌剧节,申报的两部参选剧目《康定情歌》和《茶花女》就双双成功入选,令人振奋。更重要的是,上音两部出征作品分布在两条赛道。

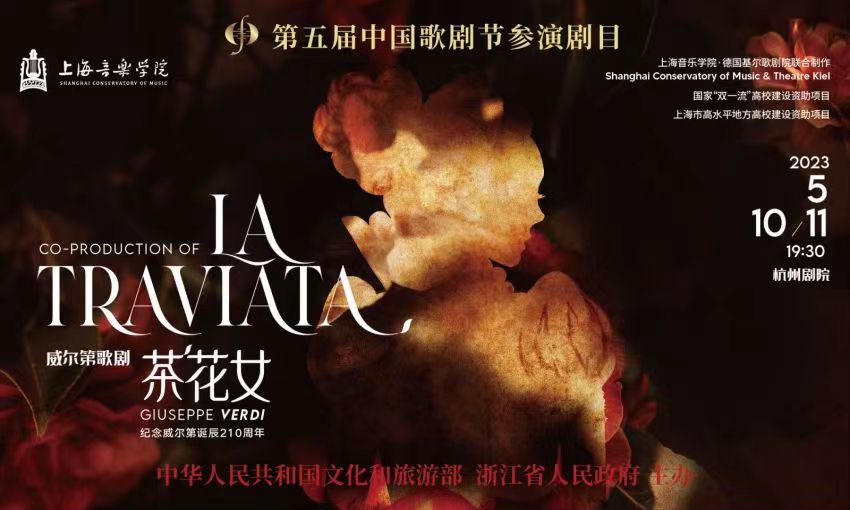

上音版歌剧《茶花女》入选第五届中国歌剧节。受访者供图

其中,意大利经典歌剧《茶花女》是由上海音乐学院、德国基尔歌剧院于2021年联合制作的,今年恰逢威尔第诞辰210周年,上音师生再度排演这部歌剧,希望向经典致敬。“本次合作版《茶花女》以忠于原作的精神进行呈现,力争复刻经典,这对于同学们不仅是专业技能上的提升,更是让他们更直接接触具备国际视野的音乐审美。”上音声歌系教授、男中音歌唱家王凯蔚如是说。

而另一部《康定情歌》是上海音乐学院为庆祝中国共产党成立100周年创作的作品,也是近年来上音在歌剧原创之路上交出的优秀答卷。歌剧《康定情歌》制作人、数字媒体艺术学院院长尤继一表示,“‘两路精神’对我们有着极其重要的意义,歌剧《康定情歌》也一直在努力调整到最好,目前已经是第七稿。它自诞生以来已经拿过很多荣誉,这次参加中国歌剧节,对我们更是一种激励。老师和同学们在演出过程中,实现了教学相长。”

全学科协同作战,全面锻炼人才

据了解,上音版经典歌剧《茶花女》将于5月10日、11日在杭州剧院上演,原创歌剧《康定情歌》将于5月18、19日亮相杭州临平大剧院。出征前,廖昌永不住感叹,“这既是上海出品的荣誉,也是上音坚持‘教创演研一体化’人才培养模式的生动呈现。”

廖昌永在出征仪式上为上音学子寄语。受访者供图

的确,歌剧是一门将音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞美融为一体的综合性艺术,对学校的学科建设要求极高。而上海音乐学院在声乐歌剧方面一直有着光荣的传统。1927年上音前身国立音乐院建院之初,声乐就作为初始学科分类的重要组成部分,即设立“声乐组”。近年来,随着上音歌剧院的建成开台,上音的歌剧创作也步入了快车道。

这两部优秀歌剧作品的创作,就是上音整合全校力量联合作战的典型。从创作、表演、理论、应用等多学科联动,全院动员,紧密合作,为学生搭建了一座高标准的国际化艺术实践平台。用廖昌永的话说,“和‘小部队’参加其它艺术类赛事演出不同,此次出征,学校就像‘航母群出动’一样。”

排练和课程冲突该怎么处理?学科交叉一体化,系部之间、系部和职能部门之间又该如何交叉?处处都是考验,不过,这些挑战背后也悄然推动着上音的教学改革。廖昌永坦言,“要保证上音‘四出’即‘出作品、出人才、出思想、出标准’的目标。对我们师生来说,外界要求高就意味着真正的锻炼,它能缩短我们毕业生与实际用人单位需求之间的差距。”

拔尖创新人才当讴歌时代

值得一提的是,不久前的5月5日,上音歌剧院首届歌剧音乐剧节刚刚开幕。此次出征仪式上,廖昌永又围绕《紧扣时代脉搏,坚守人民立场,坚持守正创新:新时代中国民族歌剧的发展与传播》,为学生们上了一堂生动的专题音乐思政课。

上音学子演绎经典歌剧《茶花女》。受访者供图

“这次两部歌剧入选中国歌剧节,当然是个荣耀,它也促使我们进一步思考,我们该怎样去培养人才,去为谁培养人才?”廖昌永在课堂上表示,“拔尖创新人才,一定是具备很强的专业素质,能够胜任各种音乐演出的,同时,也一定是能引领社会风尚,能在国际上讲好中国故事,发好中国声音的。”这是本届中国歌剧节给廖昌永带来的启示,也是上海音乐学院未来的发展方向。

上音党委书记裴小倩也在出征仪式上表示,新一代上音人,要遵循习近平总书记在五四青年节给青年学生的回信中所强调的精神,志存高远、脚踏实地,把课堂学习和舞台实践紧密结合起来,接好前人的接力棒,牢牢把握高等教育和文艺工作在中国式现代化中的责任和使命,以学校“双一流”建设高质量发展和“拔尖创新人才”培养的成果,凝聚文化艺术精神力量,为推动“人民城市”建设,谱写上音人的崭新乐章。

头图为歌剧《康定情歌》演出剧照。受访者供图