“你打开窗朝外面看,这些人就是江山……”3月23日,上海话剧艺术中心年度大戏,改编自作家孙甘露茅盾文学奖获奖作品、同名长篇小说的话剧《千里江山图》迎来首演。

表演与讲述有机结合

《千里江山图》是上海作家孙甘露的长篇小说,曾荣获第十一届茅盾文学奖、“五个一工程”奖,小说将革命、谍战、理想、情感等元素巧妙融合,再现了上世纪三十年代上海的风云激荡。故事围绕战斗在隐蔽战线的无名英雄,以党中央从上海转移到瑞金的伟大历史事件为背景,通过记录一场惊心动魄的地下斗争,描摹出一幅英勇无畏的共产党人群像。

话剧《千里江山图》采用了叙事体形式,在舞台上呈现了一部“立体”的小说,小说结构也几乎贯穿全剧。比如开场时,演员们身着现代服饰,手持小说,在舞台上共读《千里江山图》。随着朗读的深入,演员们开始交替“入戏”,轮流成为“书中人”,开始演绎小说中的情节。当故事切换到另一个视角时,演员们又会换装“出戏”变回朗读者。

对于这样不断跳进跳出的方式,导演王晓鹰坦言,“我很早就与编剧赵潋确定,不用封闭的戏剧剧本去表现小说《千里江山图》,因为这样做改变得太大,往剧本里加的东西太多,与小说的阅读体验完全不一样。”

话剧《千里江山图》剧照。受访者供图

而演员们时而扮演、时而讲述的表现方式,在国际戏剧界其实非常流行。“它赋予演员以表演之外的更广阔内容。这种手法能为观众带来更强的代入感, 也更加贴近小说的阅读体验。”王晓鹰说。

57套造型灵活切换

为了实现“叙述”与“表演”的快速转换,话剧《千里江山图》在舞美设计上也费了不少心思。比如主创团队通过虚实结合,使用多媒体设计烘托氛围,同时加强了道具的历史感和服饰的细节刻画,转台的设计也为场景的切换和舞台动线提供了更多时间和空间的灵活性。

在服化设计上,剧中一共出现了57套造型。以剧中的“小凤凰”为例,从戏台上的粤剧花旦到现代生活中的朗读者,演员龚晓的全部换妆过程要在10分钟内完成。

话剧《千里江山图》剧照。受访者供图

而在舞台表演上,演员们同样面临着高难度的挑战,不仅要以最快的节奏将叙述和表演衔接起来,还要在演绎角色时瞬间完成情绪调整,展现书中人物复杂的情感和心理活动。导演王晓鹰直言,“原著小说非常有特点和情怀,所以也要用有特点、有情怀的方式把它搬上舞台,希望这份情怀可以通过这样的形式传递给观众。”

还原老上海城市风貌

《千里江山图》的故事发生在上世纪三十年代的上海,小说中的老上海风貌如何呈现在舞台之上,也是观众热议的话题之一。为了更好地呈现原著中的城市记忆,话剧《千里江山图》的舞台布景颇具上海建筑特色,演员的服饰搭配也是具有时代特征的旗袍、长衫等。演出中,观众还能听到上海话、扬州话、粤语等各地方言。

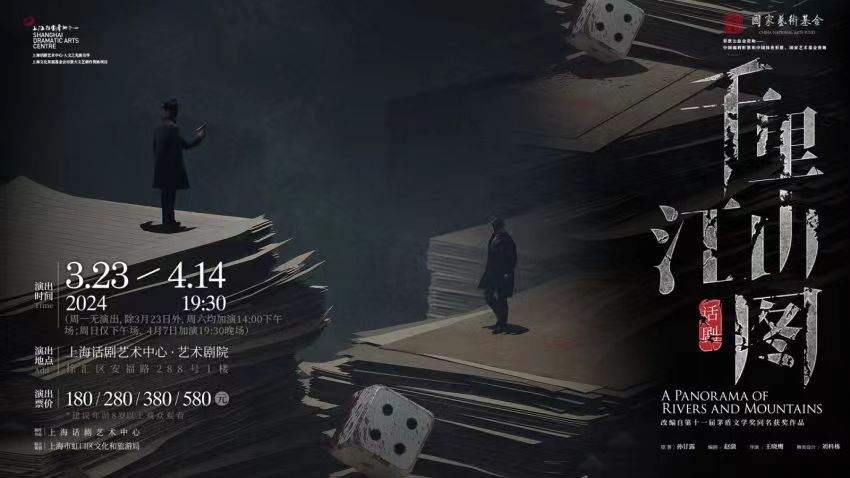

话剧《千里江山图》海报。受访者供图

为了还原小说的“灵魂”,话剧《千里江山图》还承袭了原著的文学特性,比如将小说中伟大悲壮的牺牲情节浓缩为一场聚餐、一次告别、一个拥抱等,情感表达更加细腻克制。配乐上,主创团队也特别选取了肖斯塔科维奇的第二圆舞曲,并将其贯穿全剧,展现了一代年轻人在革命时期的浪漫情怀。

据悉,话剧《千里江山图》首轮将在上海话剧艺术中心演出至4月14日。4月26日,该剧还将作为2024上海·静安现代戏剧谷的开幕大戏在美琪大戏院上演。

头图为话剧《千里江山图》剧照。受访者供图