自1879年上海公共乐队成立起,上海交响乐团这支亚洲历史最悠久的交响乐团已经走过了145年光阴,今年9月6日,年轻的上海交响音乐厅也将迎来10岁生日。

从名家名曲汇聚的多彩乐季到全民参与的MISA夏日狂欢,从享誉国际的斯特恩小提琴赛到撕掉“曲高和寡”标签的晚高峰音乐会,145年来,上海这座城市浸润在由上海交响乐团编织的艺术氛围中,将一个个美妙的音符注入城市文脉,也为中外观众打开了欣赏古典乐的美丽新世界。

33元听一场布鲁克纳

15年牵手从小白到发烧友

从湖南路一路追至复兴中路,汪层层算得上是上海交响乐团的铁杆粉丝了。他们的缘分始于2009年,“从电台里听到预告,然后花33块钱走进音乐厅,大编制的乐队近在眼前,布鲁克纳《第五交响曲》狂热而宽广的旋律如瀑布般扑面而来,是那个初夏我最深的记忆。”彼时,汪层层也没有想到,这台音乐会带来的震撼竟激荡了他此后15年的生活。

“当年秋天我就买了上交新乐季的套票,一场场听,每年至少数十场的观演频率,从小白变成了发烧友。”满满两大包节目单是他的宝贝,翻开每一页都是青春的回忆。小汪印象最深的还是2014年,杜达梅尔执棒维也纳爱乐乐团演绎西贝柳斯《图内拉的天鹅》的那场音乐会,弦乐演奏家们拉出的缠绵之声让他至今回味无穷。

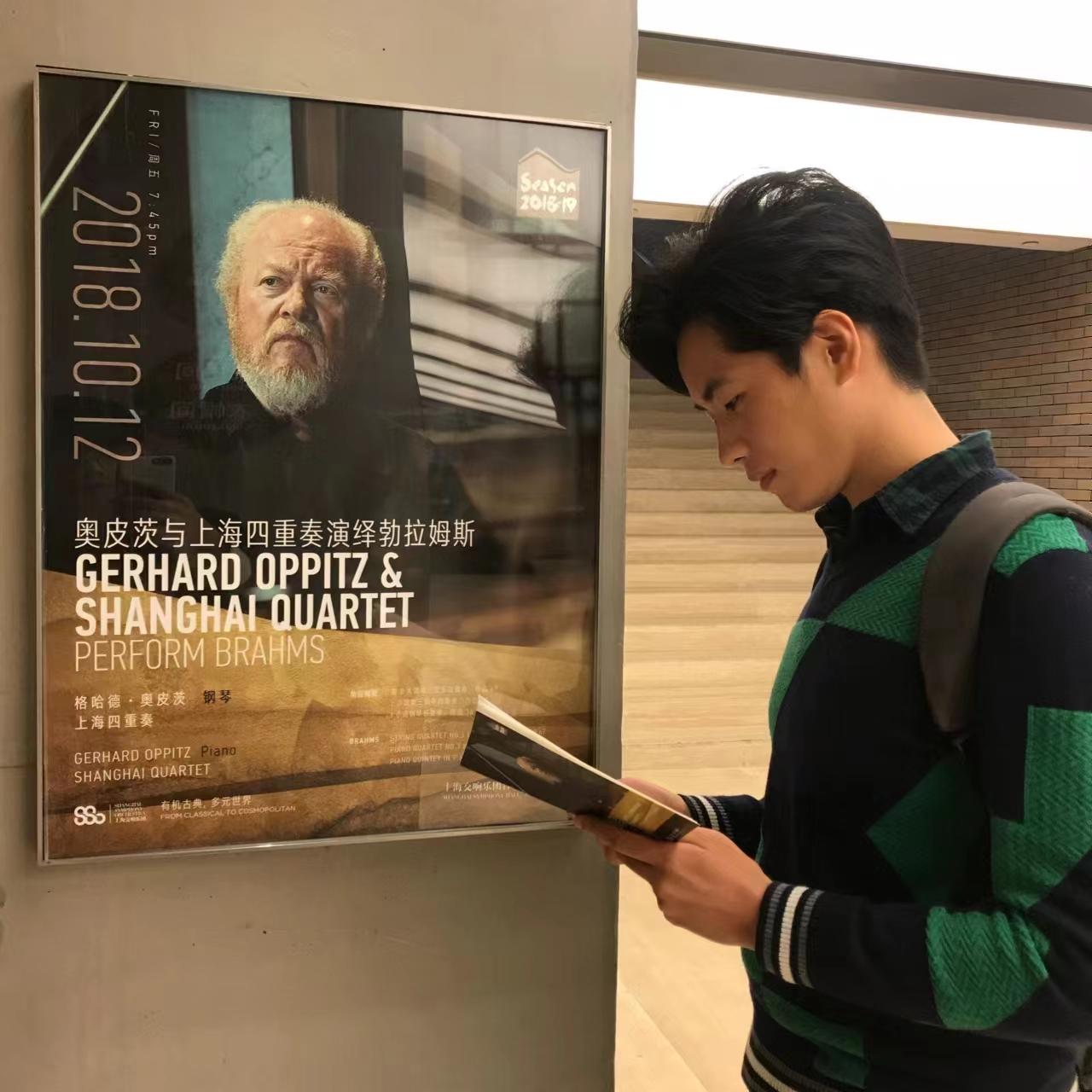

资深乐迷汪层层在上交演出海报前打卡。受访者供图

名家名曲是上海交响乐团连接世界的重要见证,也是其每个乐季里必不可少的一块音乐版图。不过,与上交牵手的十余年里,汪层层的观演喜好却不断变化,“一开始基本只追名家名团,后来随着对古典乐的深入了解,我发现自己更沉迷于一些小众作品和室内乐演出带来的惊喜。”而这正是上海交响乐团多年滋养出的成果。

尤其是新厅开放的10年里,上交陆续打造了多个品牌,比如走进城市绿地的上海夏季音乐节、备受亲子家庭喜爱的“音乐地图课堂”、聚焦上班族的“晚高峰音乐会”等,这些撕掉“曲高和寡”标签的品牌,让越来越多像汪层层一样的年轻人可以毫无压力地走进音乐厅,享受古典乐。

00后乐迷殊途同归

古典乐原来如此有趣

“00后”姑娘星星是其中之一。大二那年,上交打击乐演奏家付艺霏到上海理工大学演出,精湛的记忆给她留下了深刻印象。毕业后,小姑娘“闻着味”就找到了上交音乐厅,那是星星第一次看到“馄饨皮”的“内馅”。“简洁而又丰富,现代而又舒适,视听体验特别好,无论坐在哪个区哪一排都是最佳位置,不必纠结。”

因为是深秋的傍晚,星星特别选择了舒伯特的作品作为她和上交的第一次“约会”。指挥大师吕嘉“文火慢炖”,接连呈现了《罗莎蒙德》序曲和《降B大调第五交响曲》两部经典之作,以古典主义音乐巨匠的浪漫与温情叩响了一个年轻女孩的心扉。

00后乐迷星星晒出自己近两年的观演票根。受访者供图

为了把这份感动传递给更多人,不久后,星星就在网络平台上组建了一个古典乐迷群,“成员基本是90后和00后,目前已经六七百人了,大家在这里聊音乐、谈艺术、交朋友。最热闹的就是每次新乐季开幕前,群里就像打仗一样。”星星发现,在上海,年轻人对古典乐的热情非常高涨,大家最初入门的原因也许各不相同,为社交为娱乐或者为追星,但留下来的原因却惊人的一致——上交的演出在观众心里的留存度非常高。

莫扎特盲盒系列、“该识未识”遗珠系列、音符再现大圣传奇……每个乐季都创意十足,演奏家们可以尽情施展才华,观众也能在节奏紧张的生活中得到放松和治愈。星星笑称,现在每年八九月份的乐季夏休期是她一年中最难过的日子,心里空落落的,总觉得少了些什么。每天数着日子等待新乐季开幕,有点煎熬也带着一丝甜蜜。

日本老爷爷给上交打分

余隆是超级优等生

乐团和乐迷的相知相伴相濡以沫是一场心与心的双向奔赴,无论性别和年龄,也不分国界和肤色。来自日本的石田利明爷爷对此深有体会。“我在上海工作了13年,语言不通,交流不便,是上海交响乐团的美妙音乐让我在这里的生活变得充实而有趣,也感受到了这座城市的温度和魅力。”说这话时,石田利明的眼眸深邃,他的思绪回到了10年前。

“那是2014年9月,上海交响音乐厅首次开放,余隆大师执棒,我特意选了乐队后面的合唱团位置,这里可以看到艺术家,也能看到全场观众,那天台上台下的每个人都喜气洋洋。”大家被现场黄金般的视听音效震撼,也为这个衡复街区的崭新艺术殿堂感到不可思议。“整座剧场就像一件优秀的乐器, 让你想要一遍遍探索。”

日本乐迷石田利明(右)和上交演奏家合影。受访者供图

老先生细数了一下,从那时算起,10年来,他已经在上海交响音乐厅观看了77场演出。每一次聆听完回到家,他都会把自己的感受记录下来,还会认认真真打分。“得分最高的超级优等生是余隆,他领衔演绎的马勒系列作品、与中国女高音歌唱家余冠群的合作都让人热泪盈眶。”因此,只要有余大师的演出,石田利明总会格外关注。

不过,让他有点头疼的是,“10年前想看的演出基本都能买到票,现在得拼手速了。”老先生一边露出无奈之情,一边又笑着回应,“这恰恰说明上海的乐迷越来越多了,古典乐迷群体的扩张正是一座城市古典音乐生态成熟变迁的缩影。”石田利明十分羡慕上海浓郁的艺术氛围,有上海交响乐团这样历史悠久的职业乐团,“他已经145岁了,这个数字虽然远远超过了我的年龄,但我还是愿意把上交看作一个青春的孩子,因为他充满活力,有着无穷的希望。”

总有不期而遇的惊喜

“团厅合一”增强归属感

除了音乐厅现场,在各大社交媒体平台也处处可见上海交响乐团的拥趸。小红书博主“柴可夫斯基先生”人如其名。“受父母影响,我从小就喜欢音乐,小时候吹过笛子,后来在磁带、CD、互联网上也听了不少古典乐作品。”

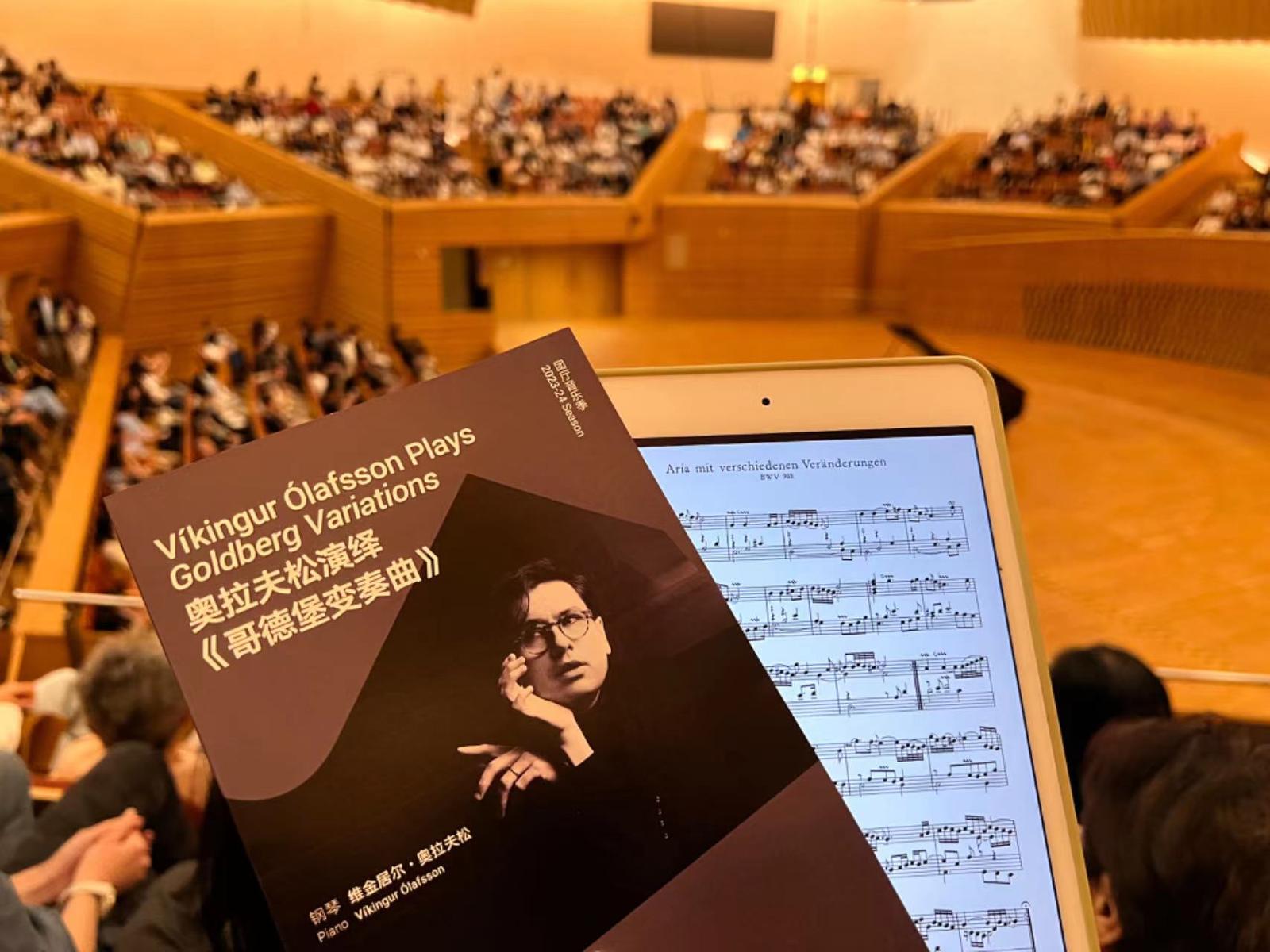

“柴可夫斯基先生”带着乐谱聆听交响音乐会。受访者供图

虽然与上交的缘分有些相见恨晚,但这位柴氏乐迷对上交的研究一点不少。据不完全统计,上海交响乐团在145年的漫长历史进程中,已经完成了300余部中外作品的中国首演。更重要的是,在常规曲目库外,乐团不断开疆辟土,精心筛选了许多鲜为人知的的冷门佳作,不仅填补了中国音乐市场的空白,也大大丰富了乐迷的观演体验。

柴可夫斯基先生不久前刚刚在上海交响音乐厅聆听了柏林爱乐乐团90后音乐家梅第扬的演出,收获颇丰。“一场音乐会让我重新认识了什么叫巴洛克,也颠覆了对中提琴这件乐器的认知,原来它有如此丰富的音色。”这是许多乐迷在常规音乐会中很容易忽略掉的隐藏宝藏。在馄饨皮,不期而遇了!

因为工作繁忙,柴可夫斯基先生在线下听音乐会的频率并不高,但提到“团厅合一”,他还是难掩兴奋,“对乐迷来说这是一种归属感,也许我不会每周打卡,但我知道,在自己生活的城市里,在复兴中路1380号,永远有属于古典乐迷的乌托邦,这让我感到幸福。”

头图为上海交响乐团145周年主题海报。受访者供图