汉有“迢迢牵牛星,皎皎河汉女;纤纤擢素手,扎扎弄机杼……”朗朗上口地讲述了牛郎织女这一对有情人两地相思,愁思满怀;唐有“七月七日长生殿,夜半无人私语时;在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。”是白居易对唐玄宗与杨玉环凄美爱情故事的感慨…… 虽说有些故事的结局令人唏嘘,但都是表达不离不弃、白头偕老的情感,以及情比金坚、恪守爱情承诺的坚持。

相信很多人都在电视剧和书籍中看到,七夕又被称为“乞巧节”或是“七姐诞”。过往,不少古代女子都深受传说的感动,希望以织女为榜样,并得到庇佑。于是每逢七姐诞,她们都会向七姐献祭,祈求自己能够心灵手巧、获得美满姻缘的节日。这也就是“乞巧”这名称的来源。

西北师范大学古籍研究所教授赵魁夫认为,中国古代,七夕节应该是单身女子最快乐的一天。因为在封建礼教束缚的古代,即使是春节,不少女子都未必可以穿着新衣服去串门,只有在七夕节,古代的单身女子可以着盛装,大大方方地走出去与姐妹们聚会、玩耍。“七夕节最早是在西汉的宫廷里执行的,后来流散到民间。在西汉宫廷,宫女们不可能被提倡自由恋爱,所以七夕节最早的内涵主要是乞巧,表彰女子巧慧,女人们在这一天展示刺、针线等手艺绝活。七夕节流传到民间以后,被加入了诸如爱情、家庭美满等愿望,甚至还加上了提倡读书、写文章的内涵,比如刘义庆的《世说新语》中就提到七月七日人人晒书的片段。尽管七夕节各地风俗不同,从古至今一直没有变的就是以‘乞求女子巧慧’为主。”赵魁夫说。

如今,随着时间演变,七夕已然被视为“中国情人节”,被设定成了男女相亲、约会的节日。但民俗文化专家们表明,七夕更确切地说应该是“未婚女性的节日”,饱含着“望天下有情人终成眷属”的美好寓意。并且,在传统文化中, “情人”一词可能产生歧义,加之七夕传统习俗中并没有情侣约会的内容,因此将七夕称为“爱情节”显得更为恰当。

七夕节的风俗习惯有很多,比较广泛流传的有穿针乞巧,拜织女,喜蛛应巧,投针验巧,兰夜斗巧,种生求子,为牛庆生,晒书晒衣,供奉磨喝乐,拜魁星等,染指甲是西南一带较为特色的庆祝方式,而广东则是临近七夕便扎糊起一座鹊桥,还会制作各种精美的手工艺品。七夕之夜,人们在厅堂中摆放八仙桌,摆上各种精彩纷呈的花果制品和女红巧物……

早在2006年的时候,七夕就已被入第一批国家非物质文化遗产名录,因此各地也还是延续着一些较为传统的民俗活动。2019年,在上海城隍庙举行的七夕大型民俗活动中,就设置了“穿针引线”乞巧、女生凤仙花汁染甲、男生“踢魁斗”等传统环节,在弘扬传统民俗文化的同时,让大家的参与感更强。

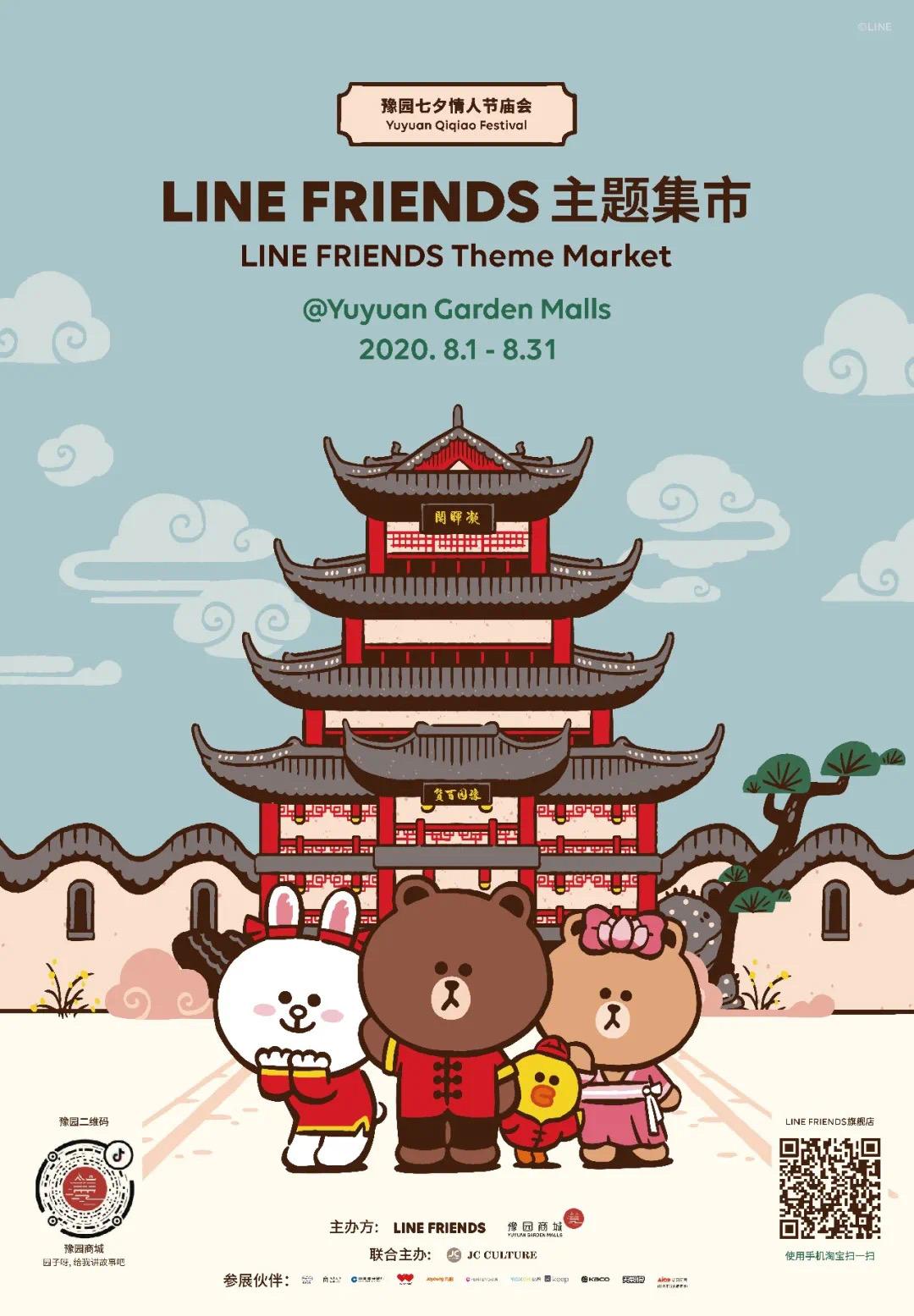

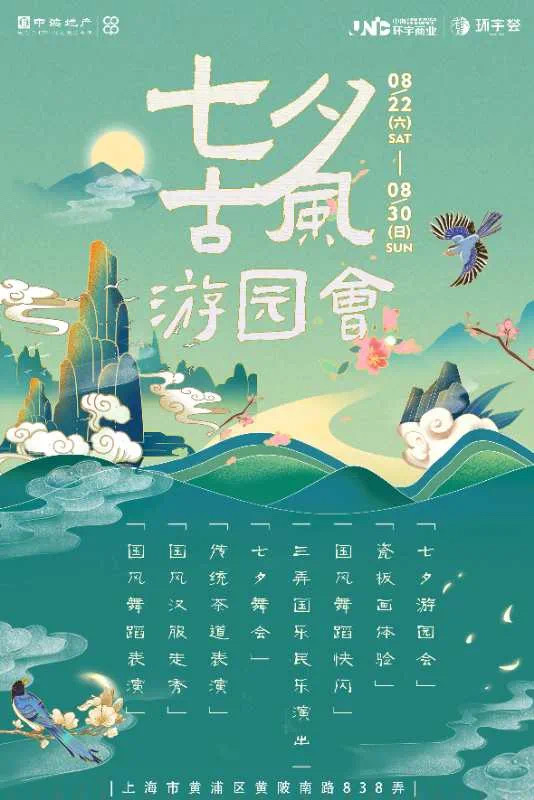

今年,城隍庙也契合节日主题,准备了LINE FRIENDS“七夕情人节庙会”,可爱的布朗熊和可妮兔在豫园随处可见,陪伴你一起甜蜜过七夕。还有比较特色就是在中海环宇荟举行的“七夕园游会”古风集市,设置了投壶、蹴鞠等传统小游戏,更让人惊艳的是汉服快闪,一秒就能带你穿越回古代。这两个活动一直都到8月底才会结束,感兴趣的朋友就去逛逛看,感受传统文化带来的魅力。