在上海金秋之季,漫步街头,享受观光、休闲、购物的慢时光,聆听小马路上的老故事,不失为一种惬意。笔者最近又去逛了多伦路,故居老弄堂、画廊博物馆、酒吧咖啡屋、古玩字画店……这里丰富好逛的内容,从来都是文艺青年们的打卡圣地。这里汇聚了近代中国最精华的文人墨客和名人足迹,弥漫着先锋的文艺气息。但笔者这次深度闲逛,另外发现了几处宝藏老店,一改往昔厚重的历史文化感,轻松逛出了别样的小欢喜。

【探店】

咖啡香气里忆往昔

品位老上海与新时尚

不少人都说近几年多伦路的人气不算太高,可能年代感强,考察底蕴,曲高和寡,难以接近。但是在笔者逛下来,有些看似冰冷的建筑里,因为有了小店的烟火气,变得更温情更留人了。比如说,这条路上最值得邂逅的咖啡馆……

公啡咖啡馆

——来这发现鲁迅先生“同款”茶饮

“遥想洋楼高耸,前临阔街,门口是晶光闪烁的玻璃招牌,楼上是我们今日文艺界的名人,或则高谈,或则沉思,前面是一大杯热气腾腾的无产阶级咖啡,倒也实在是理想的乐园。”鲁迅先生曾在《革命咖啡馆》中这样写道。后来,为出席筹备左联的聚会,不愿沾西洋习气的鲁迅,还是去了离他上海的住所很近的公啡咖啡馆,但他不喝咖啡,每次只要一杯绿茶悠悠呷着……原址在多伦路8号的公啡咖啡馆,曾是中国左翼文人开会议事的最佳场所,各路文人更是频频聚会于此。

有着鲁迅这样的文坛巨匠等大IP的加持,公啡咖啡馆至今闪耀着时代的光芒。不过咖啡馆不再是原来的地址,而是在位于多伦路251号的多伦文化艺术空间,于今年十月下旬重新装修,扬帆启航。笔者也赶着开业的热度,新鲜探店。

环顾着店内陈设,老的彩绘玻璃、墙画依然保留着,新设计增加的拱门和老物件,营造出上海石库门的感觉。背景墙上设计的画像,诉说着跟鲁迅先生的不解之缘。

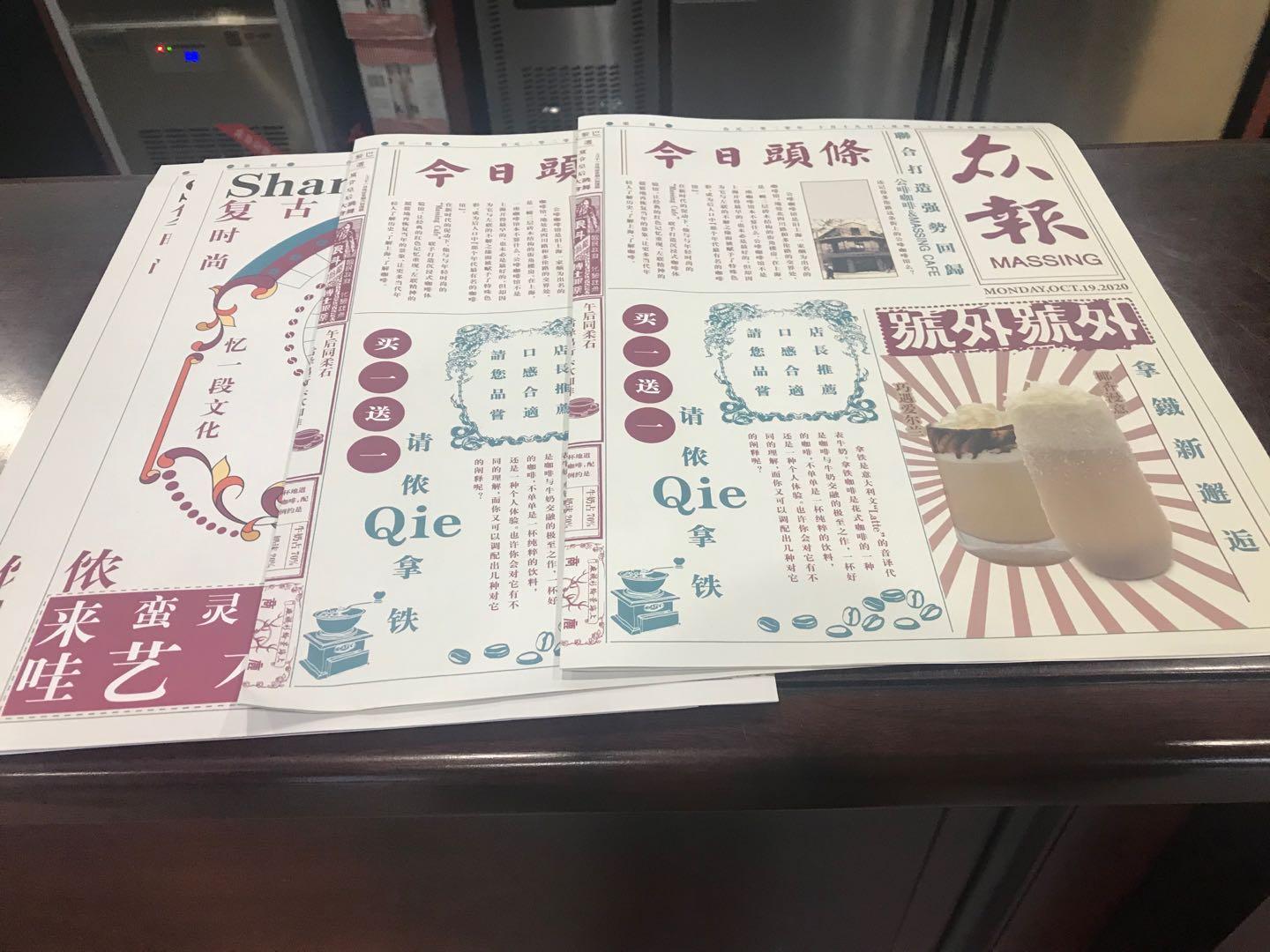

咖啡行业从业15年的店长邵先生热情介绍,从咖啡豆选择到制作工艺,都一心想打造精品咖啡的感觉。尤其,小时候看着父辈们喝上海咖啡、清咖,至今仍有一种情怀在,就想着探索还原老上海的咖啡味道。另外,点单的册页也很有设计感,一种陈年老报纸的风格,而且印着地道的上海话,俏皮有趣。在一栏里,特意标注着,给先生的一杯茶。

店主说,他也翻阅了很多文字资料,得知鲁迅先生当年只有喝茶的习惯,特意想打造一杯接近先生“同款”的中式茶饮。为了开业聚人气,近期店里还推出“拿铁买一赠一”等优惠活动。

了解了公啡咖啡的前世今生,约三五好友,沿着鲁迅先生的足迹,来这里意气风发地谈天说地,也不失为乐事。

老电影咖啡馆

——让人深度沉浸的“老上海”氛围感

多伦路123号的老电影咖啡馆,是非常有名的老字号。西式建筑风格的三层小洋房,拱形的门檐,复古又洋气。上世纪最杰出的老电影代表人物的雕像——卓别林,绅士地站在门口打着招呼。

听说这里是在1999年被改造成为咖啡馆的,虽然期间断断续续换了几波经营者,但一直是游客慕名前来打卡的网红咖啡馆。

走进室内,老上海的装饰风格,另有一番风情。

拱形橱窗,昏暗灯光,旧木地板,上世纪的放映机、留声机,古旧气息的桌椅、吊灯,仿佛置身电影里的场景。

踏着吱吱作响的楼梯,从窄窄楼梯爬上二楼,墙上悬挂着很多老电影明星的老照片,高大的木质大橱柜,存放很多经典名著。

现任店长卫先生,曾在一知名连锁咖啡品牌做咖啡师许久。采访前,他认真准备着客人点的咖啡,拉花精致认真,因此笔者等了一会儿。据他介绍,店里手工调制咖啡、中式茶、甜品、轻食简餐一应俱全,与市面上任何精品咖啡比起来,店里的咖啡单品毫不逊色。有着自由创意的店主说,一直通过创新来适应更多元的年轻人口味,夏天店里推出的季节特饮——雪融西瓜四季就曾凭实力圈粉,招牌双皮奶也是吸粉之作,最近网红脏脏咖啡也正在研制中,而且经常会推出下午茶优惠套餐。

慵懒的午后或黄昏,可以来这找一个靠窗位置,点上一杯醇香的咖啡、茶或新鲜果汁,优雅地发发呆、聊聊天,消磨下时间。

这里每个周末下午放老电影的习惯依旧保留着,在光影里放慢脚步,在咖啡香里愉悦身心,在这浓郁的“老上海”氛围里沉浸相遇。

精打细磨、执着守护

老店里闪耀着匠心品质

这条小马路还有一个特色,就是路两旁很多古董字画、书店商行、红木店铺等林立,风雅趣味盎然。开张关张,风水流转,本是常事。但就是有一些小店,以匠人匠心的态度,始终在执着坚守,也见证着这条街的不断变迁。

神异岛

——手工千锤百炼中诠释匠心之美

只看到店名,就感觉神奇、神秘甚至有些诡异,古旧的老房子藤蔓攀爬掩映,更勾起人想进去一探究竟的好奇心。多伦路85号,是一家手工艺人的银饰店,店主的精心布局,彰显着浓浓个人喜好和特色,很多珍藏和奇珍异宝,让人眼前一亮。

男士款粗犷大气,女士款精巧细致,每一件首饰都出自店主双手设计和打造,捶打雕琢、火焰喷薄中,一件件精美个性、独一无二的戒指、项链、手环、耳环、水晶饰品……熠熠生辉。

见到店主厍永平,他正在雕琢客户定制的一枚六字箴言吉祥云纹纯银嵌金戒指。

设计图稿、开模、修蜡、浇铸、导模、精工等一系列操作,都在小小一方工作台完成,逾半个月时间才能打造完成这枚戒指。“一般带有龙纹的图案很复杂、难制作,耗时也最长”,他指着嵌有店名的龙纹物件告诉笔者,这件作品断断续续花了一个冬天的时间才制作打磨好。

厍永平告诉笔者,2004年来到上海,就被多伦路浓郁的文化氛围吸引了。以前学过油画、做过老师的他,因为喜欢银饰品,也喜欢宗教文化,所以开了这家特色手工银饰店。做事情精益求精、追求完美,产品货真价实、精雕细琢。十多年的苦心经营,专注勤勉的他积累了很多熟客、回头客。店里大部分都是定制化产品,由他将客人天马行空的想象呈现出来。古代的首饰、花纹式样,宗教元素,都是他平时创作的源泉。

店主经常在朋友圈、微博里,晒出新交付的饰品美图,特别有成就感。

这些年也曾经历风风雨雨,他说会坚持做下去。匠心也许就是对技艺的追求,对梦想的坚持,对创作的执着,始终想把生活装饰得更美好。

名著书店

——守护泛黄书页里的美好小辰光

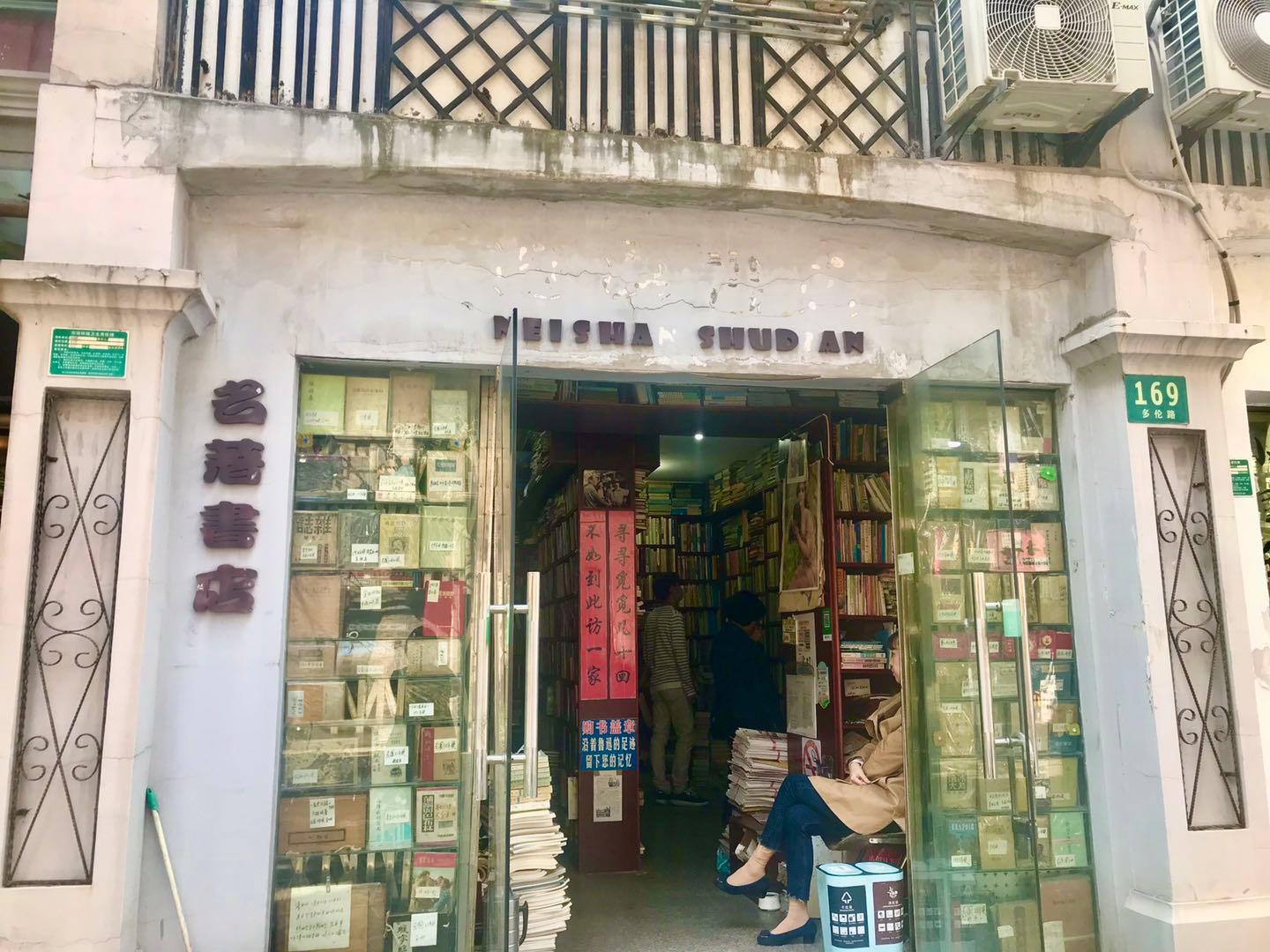

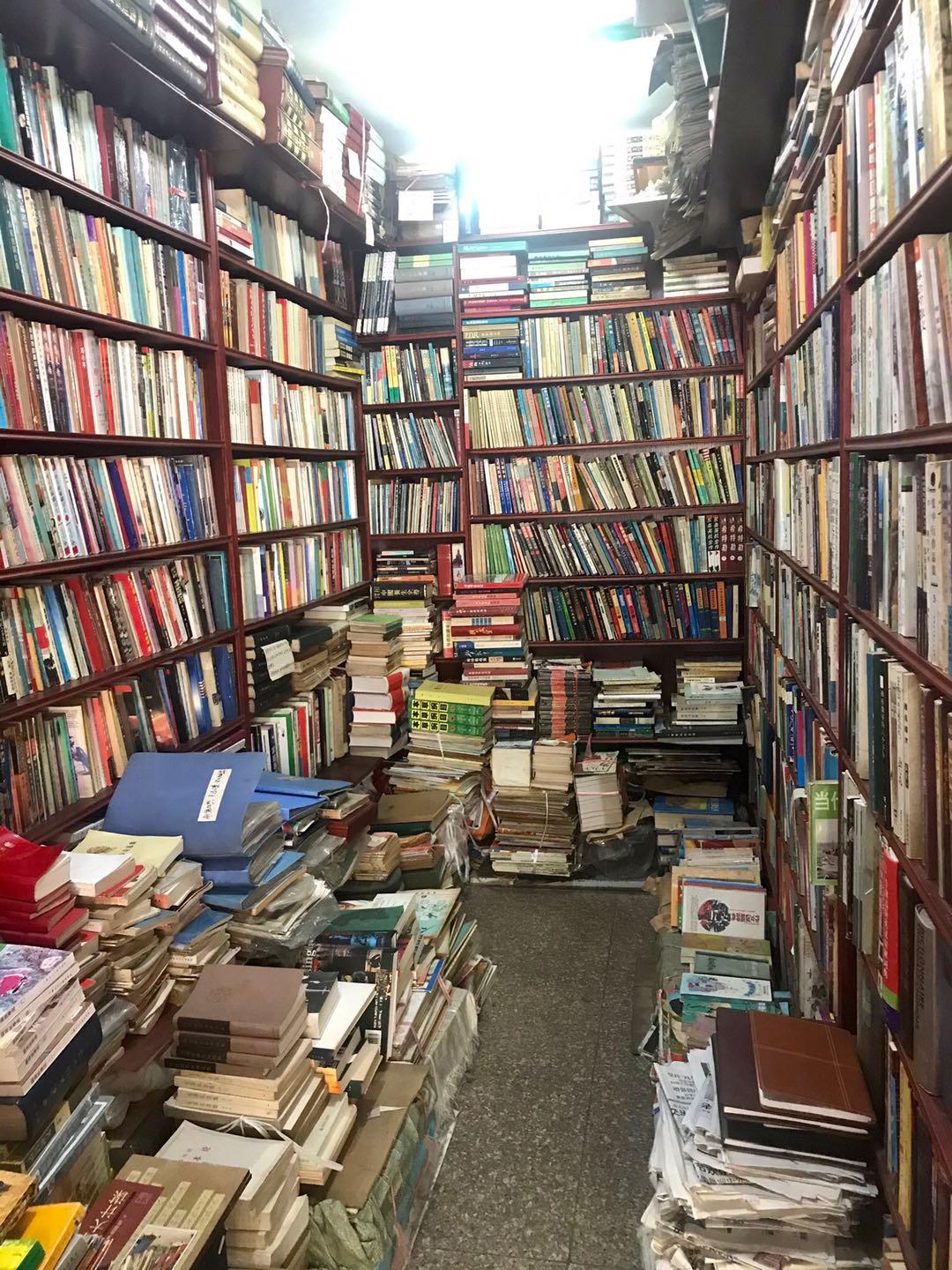

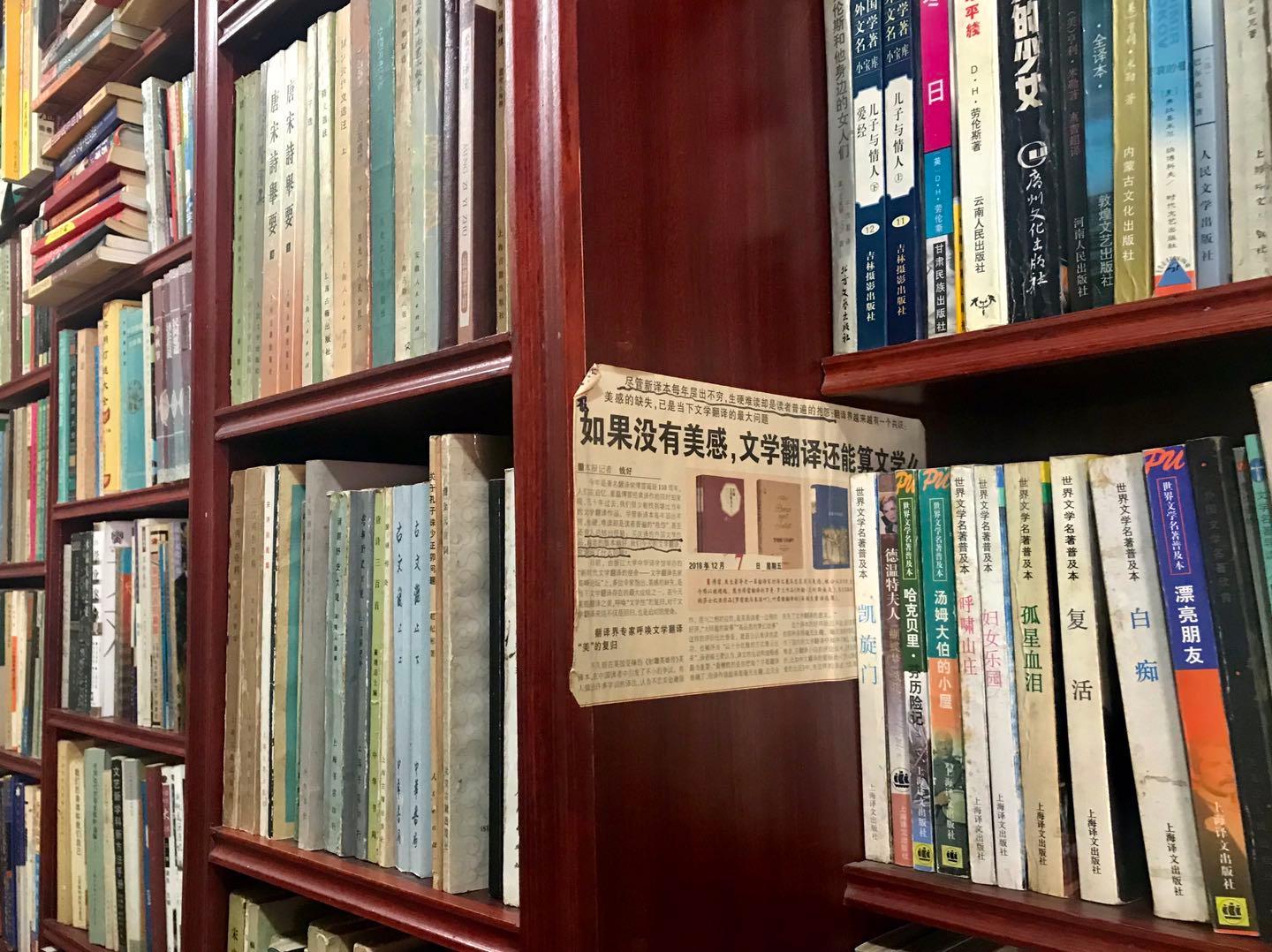

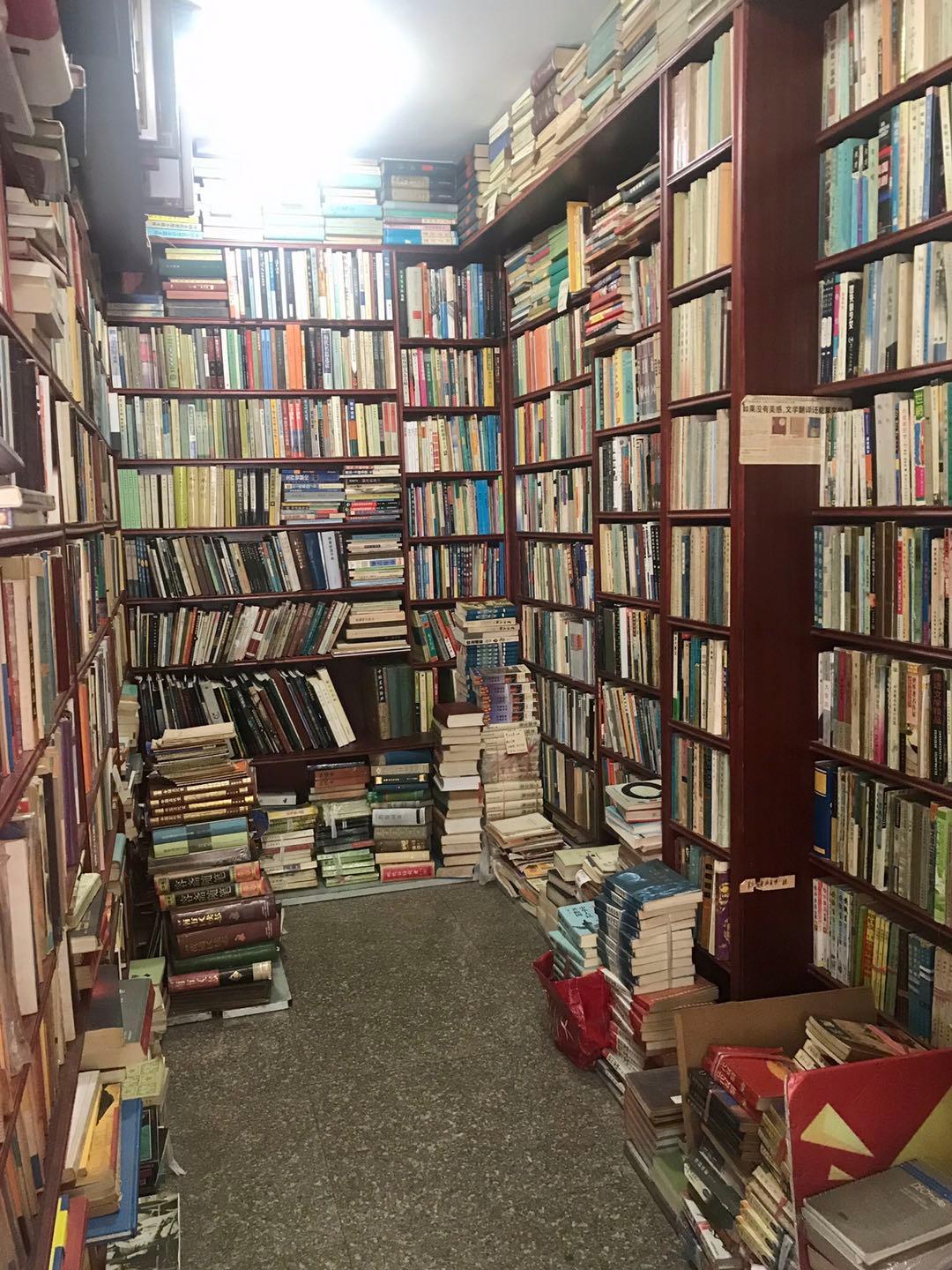

“寻寻觅觅几十回,不如到此访一家”。置身10多平方米的逼仄空间内,甚至没有转身回旋之地。高耸拥挤的书架,从天到地密密匝匝地布满了旧书,知识密度之大让人惊讶。

与市面上主打“最美、最高、主题、咖啡、文创”的招牌书店不同,在多伦路文化街169号,笔者探访了这样一爿小店——名著书店。看上去很不起眼,却在多伦路上伫立20多年了,比它开的早的、晚的店都轮番关门了,而它已经成为多伦路上的一张文化名片,是书虫们“天堂”。

店主殷老先生满怀一颗赤子之心,在这个行业坚守了几十年。如今70多岁了,采访当天不巧没在店里,是女儿在帮忙看店。笔者与其详聊起来得知,店里大多是上个世纪的老书,很多绝版书都是孤本。

不少外地的熟客,经常从天南海北飞来这里淘旧书,不仅因为这里旧书品种齐全、保存完整、定价实在,更因为店主殷老先生真的爱书懂书,推荐起书来专业热忱。

家里还有好几间屋子的旧书,殷老先生都视若珍宝。女儿说,未来万一有一天父亲做不动了,她自己也会帮忙来经营小店,不辜负父亲的心愿和读者的期待。

午后驻足在这样的旧书店里,目光专注于泛黄的书页上,感受时代文化气息,静静享受淘书的乐趣,这种体验也让你心动吗!?

【探路】

知识点最密集的一条路

承载“百年上海”的风流与沧桑

“一条多伦路,百年上海滩”。这一条550多米的小路,其实是卧虎藏龙之地。百余个历史文物保护点,堪称海派文化百年沧桑的“活化石”。虽然“多伦路文化名人街”的门牌略显刻意生硬(题外话),但是浓郁的民国风情和每一栋建筑背后的故事让人着迷。

小马路的路面用石块铺砌,随处可见红砖复古小洋楼,转角就能和文学大咖雕塑不期而遇。

跟随着标志明晰的路牌,可以一处处慢慢寻访。

不过知名故居大多不对外开放,只能在外面欣赏建筑风格。推荐几处比较有代表性的建筑,可以跟随笔者的镜头领略一二。

白公馆

多伦路210号,坐落于此的建筑,据资料称为广东李氏兄弟所建,典型的法式新古典主义风格的建筑,四根科林斯式的白色柱子撑起它的门厅,整座建筑宏伟壮观。抗战后,白崇禧一家曾住在这里,白先勇的童年也在这座宅邸里度过,被称为“白公馆”。

汤公馆

紧靠白公馆,位于四川北路2023弄35号,和白公馆为双子楼,同为李氏兄弟所建。抗日战争胜利后被国民党第三方面军司令长官汤恩伯占据,被称为“汤公馆”。

孔公馆

多伦路250号,被叫作“孔公馆”,曾住着四大家族中的孔样熙家。这是一座伊斯兰风格的建筑,有阿拉伯式的柱子和雕纹,彩色单元式构图是这座小楼的特色。

王造时旧居

多伦路93号,砖混结构的独立式花园住宅,新古典主义风格建筑,顶部中间设山墙,屋面错落起伏,开弧形老虎窗,呈仿巴洛克建筑特色。

左联会址纪念馆

多伦路201弄2号,左联会址纪念馆,英国新古典主义风格的建筑。屋前有花圃庭院,外有砖砌水泥墙围墙,沿街立面山墙呈曲线形。经过修缮扩容后今年重新开馆。

多伦路59号,建于1925年的教堂——鸿德堂。

教堂旁边,是多伦现代美术馆,现代文化与古老建筑的碰撞。

夕拾钟楼,多伦路119号,楼名取自鲁迅先生的《朝花夕拾》。是新人拍婚纱照的热门地标。

多伦路上还坐落着如上海报纸博物馆、上海民间南京钟收藏馆、上海多伦路地区海派文化馆等小型民间收藏馆,值得参观和品鉴。

总的来说,短短一条小路,若走马观花很快就能匆匆走过,但因为知识点和著名建筑非常密集,非要做好功课、理好脉络,亲身一处处走过,驻足观察体味,方能领略得其中的精彩和深刻。

(部分图片来自图虫、网络)