上海一工匠创新工作室孵化出了首个创业项目!日前,记者走进位于宝山的中国宝武旗下吴淞口创业园,听一听80后上海工匠宋俊的故事——他是如何实现将专利从墙上摘下来,写进生产线上,并孵化出一个科技创业公司。

以20年一线经验找准生产痛点

2017年,上海成立首个工匠创新工作室,并计划未来10年,上海市将选拔1000名“上海工匠”,让工匠们的技艺在更大范围得到创新和传承。然而,除了将工匠精神体现在岗位钻研上,如何激发上海工匠发挥更大社会价值,也是一个值得探索的话题。

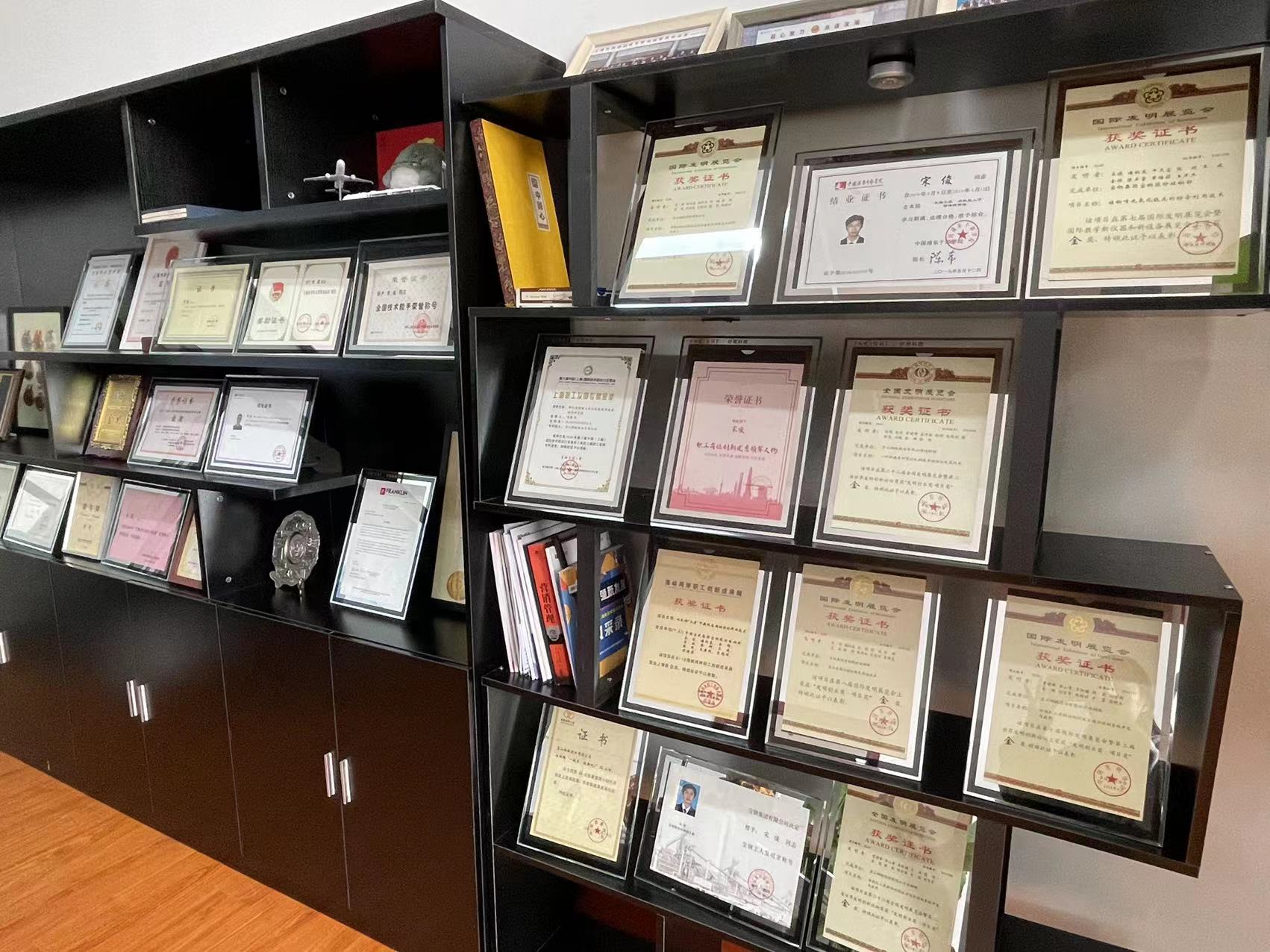

“1999年,我中专毕业进入宝钢,从一名蓝领工人,成长为一名技能人才。在宝钢的20年,我做成了两件事,一件,是把钢铁生产过程中产生的各种废弃物,用独有的工艺消化再利用,并生产出高附加值的产品,解决环保问题的同时,每年还能为企业创造9000多万元的效益。另一件,我和团队一起,攻克了取向硅钢生产的重大难题,打破国外技术垄断,让中国的发电机组用上了中国芯。”走进宋俊的办公室,满墙的专利和个人荣誉证书,让人挪不开眼睛。

记者了解到,宋俊深耕钢铁制造行业多年,从技术蓝领起步,20年时间成长为全国技术能手,曾荣获国际、国内发明展金奖数十项,拥有授权发明专利100多件。2019年,他成为了为数不多的80后上海工匠代表,宝武创立了以他命名的工匠创新工作室。

有了工匠创新工作室,宋俊和他的团队得以更深入地协作开发各项专利。看着满墙的专利和奖项,他陷入了另一层思考。“怎么把技术转化为生产力,为行业、为社会创造更多的价值。我觉得,工匠精神不仅仅可以体现在岗位钻研上,同样也可以发挥在创新创业上。”怀揣着这份初心,他毅然踏上了创业的新征程,创立了上海研视信息科技有限公司。

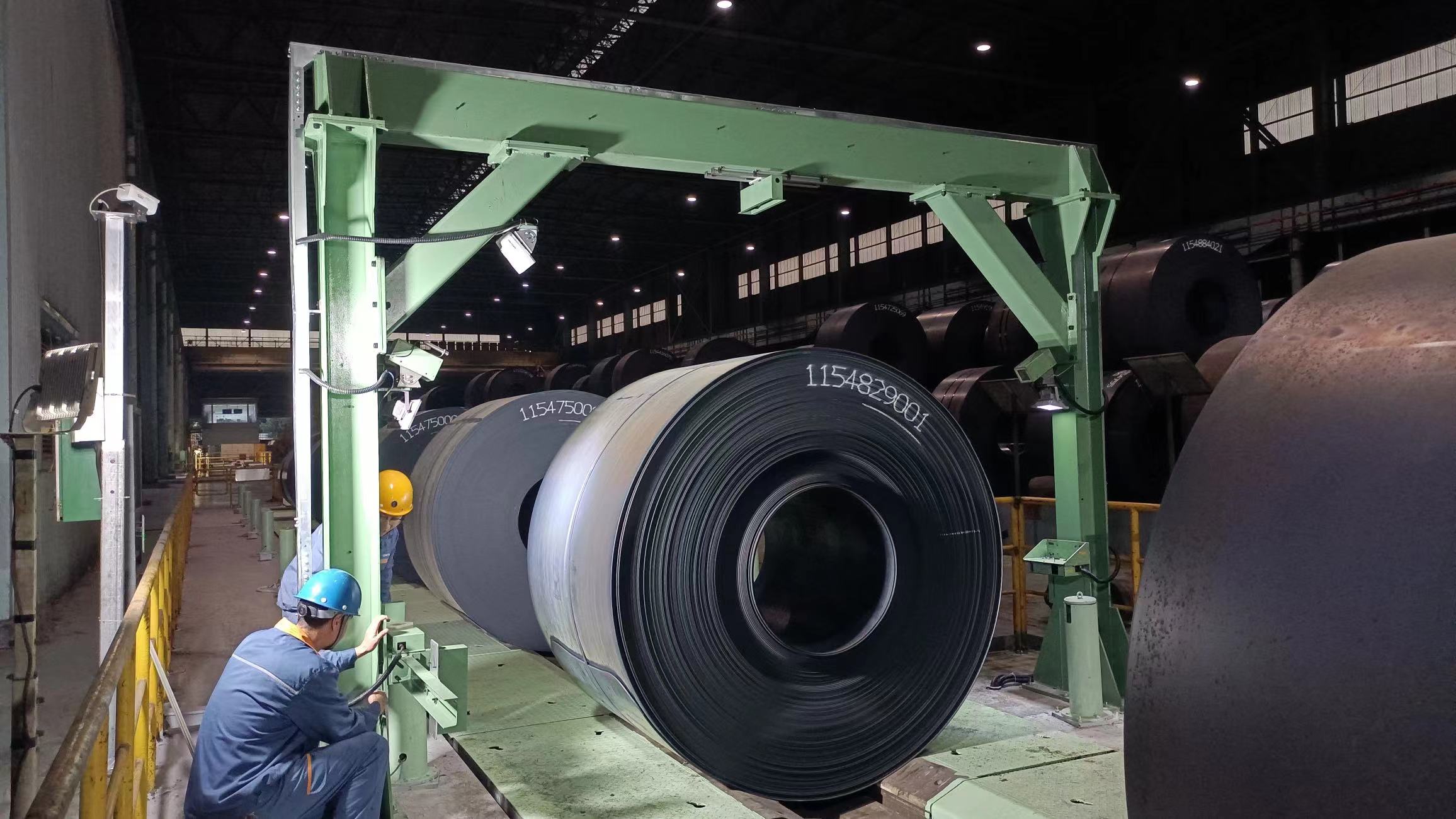

宋俊告诉记者,在一线工作时,他注意到,工厂车间里,还有大量的监控画面需要人工来进行24小时不间断的值守和观察,这其中带来的不对称值守问题、错检漏检问题层出不穷。他想,如果有一种技术,能够用计算机替代人眼,为生产线装上智慧的眼睛,那对行业的促进作用是颠覆性的。

基于对一线生产的经验总结和对行业未来的判断,他将创业方向瞄准工业领域的机器视觉技术。

让自动化产线从“看得见”到“看得懂”

在此背景下,宋俊创立了上海研视信息科技有限公司,一家专注于机器感知技术研发与应用的科技型企业。

据介绍,公司以机器视觉技术、工业通信与测控技术、传感器技术为核心,面向工业及工程领域中的定位与识别、测量与控制、检测与检验、智能制造等关键及复杂问题,为客户提供丰富多样的解决方案,努力成为行业领先的系统解决方案及设备提供商。

目前,研视信息自主开发的“机器视觉值守系统”“机器视觉检测系统”“智能安防系统”等多个产品序列,已批量应用在中国宝武钢铁集团、首钢股份、沙钢集团等世界500强企业,让自动化产线实现从“看得见”到“看得懂”的智能化升级,解决了传统监控系统“监”而不“控”的痛点,大大提升了企业的智能制造水平和劳动效率,助推制造业智能化转型的同时,也积极参与传统企业制造流程重构。

“技术落地”是上海工匠的新征程

记者获悉,这一从创新工作室孵化出来的创新科技公司,是中国宝武旗下吴淞口创业园首批入驻企业之一。“上海工匠创新工作室设立的初衷,就是让工匠们的技艺在更大范围得到创新和传承。”宋俊认为,将专利从墙上摘下来,写到生产线上去,是上海工匠发挥社会价值的进一步体现,同时也是一次新的征程。

但创业道路的艰难远超他的想象,原来在企业里,只要踏实做好本职工作,成为庞大生产线上的一个合格的零部件就可以了。但现在经营一家公司,需要组装一台高效运转的机器,人才、技术、市场,每个环节都需要全局的思考。例如,小微企业如何提高对高端人才的就业吸引力。为此,他也多次向有关部门提议,是否可以通过给予补贴、或加速积分落户等倾向性政策,激励高端人才向小微企业流动。

从一名基层工人成长为技能人才,最终转型成为创业者,宋俊深深体会到,“上海因人才更精彩,人才因上海更加出彩”。

回顾从创新工作室到创业的这一段历程,宋俊坦言,虽然身份发生了转变,但自己始终不忘的,是工匠精神。他说,“这是一直指引着我前进方向的精神动力。”如今,研视科技已正式步入轨道,公司的产值也在2021年实现了5倍的增长,上半年实现销售额1560万元,迎来第一轮的爆发。