稳就业不是一时的,而是一项长久的工作。如何稳、怎么稳,都需要下功夫、动脑筋。2月7日,记者从长宁区人社局了解到,2022年其全年新增就业岗位30737个,完成计划目标114.69%,完成率跃居全市第一。

这个“第一”背后,究竟有何妙招?

“全市第一”的底气来自这里

这几天,长宁人社局局长张源的办公桌上增加了好几家企业的用工情况,涉及航空领域、医疗器械、网络科技等等。在抽空熟悉了这些资料后,张源就将在2月10日化身网络主播,通过互联网“在线带岗”。

局长直播带岗无疑是一种创新,而这也是长宁人社局在众多稳就业创新举措中的一项。2022年度,在上海市稳就业综合评价考核中,长宁区跃居全市第一。

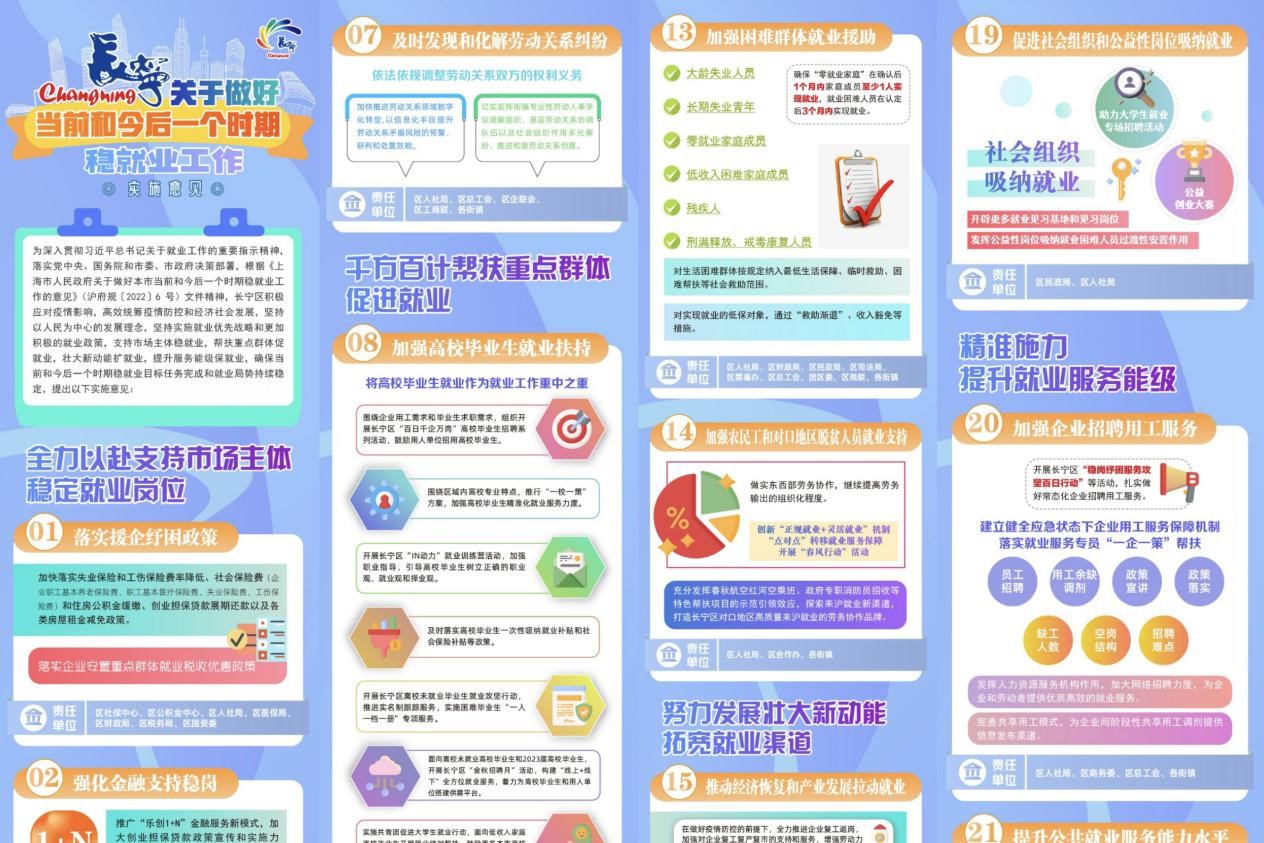

(长宁区第一时间出台稳就业实施意见)

“第一”的底气来自于更详细的一组数据:全年新增就业岗位30737个,完成计划目标114.69%。

“第一”的动力则来自于源源不断的创新之举:例如,通过健全“区、街镇、居民区”三级公共就业服务体系,建立“数据共享、信息共通、服务共推”工作机制。在社区,所有居民区全部配备就业服务专员,为辖区内有就业意愿的劳动者提供一对一的就业服务。

累计拨付稳岗补贴3000余万元

2022年对于很多企业来说都过得较为艰难,受疫情影响,各类创业企业、小微企业普遍面临“资金流紧张”“经营成本加剧”等难题。为积极回应企业贷款融资诉求,长宁区人社局联手商业银行,创新推出乐创“1+N”金融服务模式,为企业办理创业担保贷款6460万余元,融资授信1.87亿元。

同时,为支持企业稳定就业岗位,长宁人社局紧急送上“救急金”,去年,在全市首批拨付困难行业企业稳就业补贴。当年累计拨付稳岗补贴3000余万元,帮助区内664户企业稳定5万余个就业岗位,共拨付扩岗、纳岗补贴1200余万元,惠及3000多户企业,8000余名劳动者。

针对部分企业劳动力闲置,部分企业严重缺工的矛盾,人社部门探索开展“共享用工”新模式,通过双向匹配,降低企业人工成本,发挥人力资源市场调节作用,协调养老公司员工前往保供企业上岗。

不遗余力打好就业援助“组合拳”

可以说,聚焦就业困难人员、长期失业青年等群体,长宁人社局一直都不遗余力。“要知道,一个人就业或许就能挽救一整个家庭。”张源深知稳就业的重要性,更将这项工作落在实处。

在会同区总工会、团区委、区残联等部门开展就业援助月、暖心行动等活动之下,区人社局全力以赴打好就业援助“组合拳”,加大“家门口”就业服务力度。去年全年帮助长期失业青年就业创业386人,完成计划目标160.83%,完成率跃居全市第一。

(探索实施“百日千企万岗”系列招聘活动)

此外,区人社局通过开展“春风行动”线上招聘活动,为云南来沪务工人员提供6000余个就业岗位,并首次组织开展“长宁红河金秋招聘月”活动,集中提供40家在沪企业的2000余个就业岗位。去年,共帮扶2100余名云南对口地区农村劳动力、脱贫劳动力转移来沪就业,完成率位于全市前列。

探索实施“一校一策”定制化就业服务

落实高校毕业生就业也是稳就业工作中的重要一环。去年毕业季,区人社局对接全市近60所高校资源,用100天左右的时间,动员1000家以上的用人单位,提供10000个以上就业岗位。共有1057家用人单位参加,提供岗位约2.3万个,收到求职简历约15万份。

(区人社局持续举办“IN动力”就业训练营)

不仅如此,根据区域内四所高校的专业特点及受疫情影响程度,区人社局还探索实施“一校一策”定制化就业服务,不断加强高校毕业生精准化就业服务力度。为东华大学、上海对外经贸大学、华东政法大学、上海工程技术大学等区域内四所高校精准输送40392个就业岗位。

围绕长宁区“3+3”重点产业,区人社局进一步挖掘航空、时尚创意、互联网+生活服务等行业资源,积极搭建就业供需平台,助力区域企业拓岗促就业。全年累计开展58场各类招聘会,提供73555个岗位。

2023年推出十大稳就业创新之举

记者了解到,2023年,区人社局依然把稳就业摆在突出的位置,全力保障企业用工、积极帮扶劳动者就业,确保长宁区就业形势持续稳定,并在去年的基础上推陈出新,又有了十大创新之举。

“目前,我们正在探索开展长三角高校毕业生招聘专项行动。”张源告诉记者,招聘会将在2月25日拉开帷幕。届时,将加大与人力资源服务机构合作力度,对接长三角地区100余所高校(上海60所、苏浙皖各10余所),启动专场招聘活动,满足长宁“3+3”重点产业企业节后招工需求,助推毕业生春招求职,鼓励和引导长三角地区高校毕业生来到长宁企业干事创业。