70标箱展品,货值逾1600万欧元,大多为世界500强企业的化妆品、机械设备等货物……一周前,随着一声汽笛长长的鸣响,装载第六届中国国际进口博览会参展展品的中欧班列抵达上海闵行站。这是今年首列“中欧班列—进博号”,也是进博会参展展品连续三年通过中欧班列直达上海。

鲜有人知的是,在这趟历时20天的运输途中,先后共计约有60名左右的火车司机为“进博号”的平稳前行而努力。列车从德国杜伊斯堡发车,途经波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国家,经阿拉山口铁路口岸入境,运行里程达1万多公里。今天,记者就走近了驾驶“中欧班列—进博号”最后一棒的火车司机——上海机辆段调车司机汪红林,听他讲述“进博号”开行背后的故事。

“幸运”背后是20年的坚守和努力

今年53岁的汪红林,从2003年开始成为了一名铁路货车司机,这一干就是整整20年。说起自己成为“中欧班列—进博号”的“最后一棒”时,不善言辞的他将其归纳为“幸运”二字。

殊不知,这些“幸运”全都源自于汪红林20年来的坚守和努力。铁路行业内都有这么一句话:手动操作能让火车跑得更“丝滑”。可“丝滑”的背后则是一名货车司机成千上万次的摸索和操练。

作为中欧班列司机,汪红林追求的是一个“稳”字。

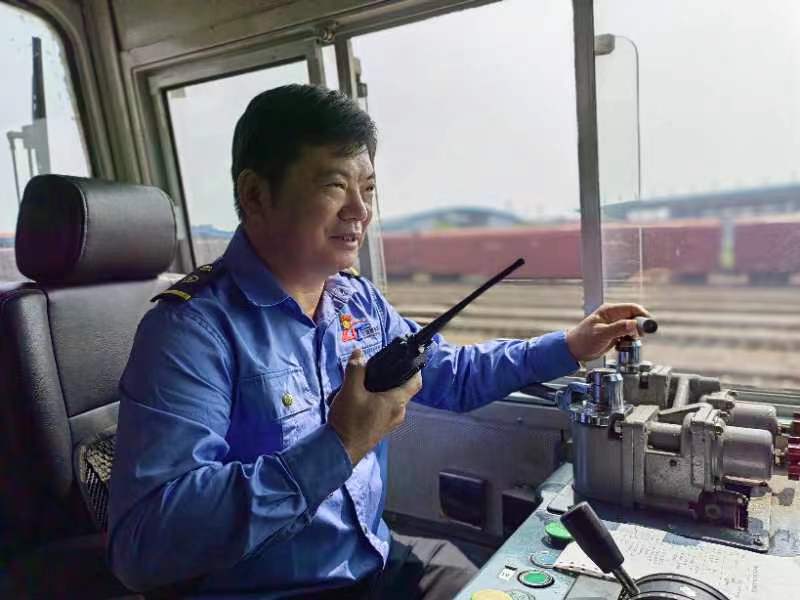

调车司机汪红林日常驾驶货车。劳动报记者 包璐影 摄影

“铁路有坡道有弯道,我开车时会注意,尽量不要频繁地加速和制动,不野蛮操作,这样可以减少车厢之间的冲动,还要及时根据当前线路上下坡情况,以及所拉货物的总重量,来结合列车牵引电流和功率的大小,控制好手柄的级位,让车辆更平稳地行驶。”一说起驾驶业务,原本话不多的汪红林打开了话匣子。

而且,“进博号”上装载的还有很多智能设备、精密仪器和高价值的首秀参展物品,就更需要重点关注。王红林负责的“最后一棒”就是将货车开入指定的卸货轨道,再有专业人员进行卸货,然后将展品送入国家会展中心。

把货物当作旅客一样认真对待

很多人会问:货车和客车能一样嘛,旅客才会有实实在在的舒适感受,货品又不会说话,只需要从始发站送到目的地就行了。其实,这是一种片面的理解。

据悉,对于装载在标箱内的货物,每到一个站点,工作人员都会用标尺进行测量,检查货品是否发生位移。这就意味着,驾驶火车的司机必须时刻确保行驶途中的平稳,从起步到停车,无一例外。

“优秀的火车司机都能实现零公里连挂,就是我们说的车钩动车身不动。”汪红林直言,实现这些技术都是多年开车摸索后累积下来经验。

汪红林通过视频检查当班司机开车情况。劳动报记者 包璐影 摄影

在汪红林看来,只要坐进了火车头,即便一钩作业只是开行短短十来分钟的路程,那也要全力以赴,认真对待。“不管身后坐的是谁,哪怕是不会说话的包裹,我们也都会把货物当作旅客一样对待,平平稳稳地将他们送到目的地。”汪红林直言。

因为技术好,除了是一名开火车的优秀司机,六年前,汪红林还成为了上海机辆段调小车间的指导司机,工作内容之中就包括通过视频和现场检查的方式,对货车司机在当班中可能存在的一些陋习进行帮教。

“在我眼里,中欧班列是最美的货列”

作为走出国门走向世界的列车,中欧班列本来就已经很了不起了,现在更是因为有了进博号,意义就越发不同了。”汪红林说:“作为这趟货运旅途的最后一棒,我一定要稳稳地把车开到目的地。”

自2021年首列“中欧班列—进博号”开行以来,中欧班列与进博会紧密联动,为欧洲以及沿线国家企业赴上海参展开辟一条全新通道。过去两年,每年都有“中欧班列—进博号”成功将进博会展品送抵现场。今年,“进博号”的运送次数更是直接扩容到了3趟列车,预示着有至少210标箱的物品会从外国坐着火车抵达参展,货值更是超过了3.5亿人民币。

今年首趟“中欧班列—进博号”进站。受访单位供图

如今,在完成了今年首趟“中欧班列—进博号”运输工作的汪红林每天依然忙碌在岗位上。作为调车司机,除了“进博号”之外,每周都会有“中欧班列”的列车从他手中出发和抵达。

“每次开中欧班列,我们都很兴奋,那些五颜六色的集装箱,排列得很整齐,一挂就是几十节车箱,颜值超高,有的集装箱上还会印着‘中欧班列’几个大字。在我眼里,中欧班列是最美的货列。”汪红林骄傲地说道。

头图为正在驾驶“中欧班列—进博号”的汪红林。受访单位供图