入职工培生,对于这些优秀的年轻大学生毕业生而言意味着怎样的蜕变?他们又经历了怎样的成长?在记者和上海电气、上海医药和上海建工三大国企的工培生的访谈中,能管中窥豹。

真正的成长,永远在实践里

在上海氢器时代科技有限公司的实验室与车间里,上海电气工培生代表李晓于(化名),完成了从顶尖学府的科研精英到产业一线工程师的关键转身。作为上海市第一届工培生、上海电气集团技术培训生,他在短短两年间,亲历并推动着一项前沿制氢技术从实验室走向产业化的进程。

2022年秋招,正值氢能产业风口,他看到上海氢器时代“电解水制氢催化剂研究员”的招聘岗位时,感觉遇到了“天作之合”。专业的高度匹配,让他看到了将所学用于国家战略新兴产业的可能。

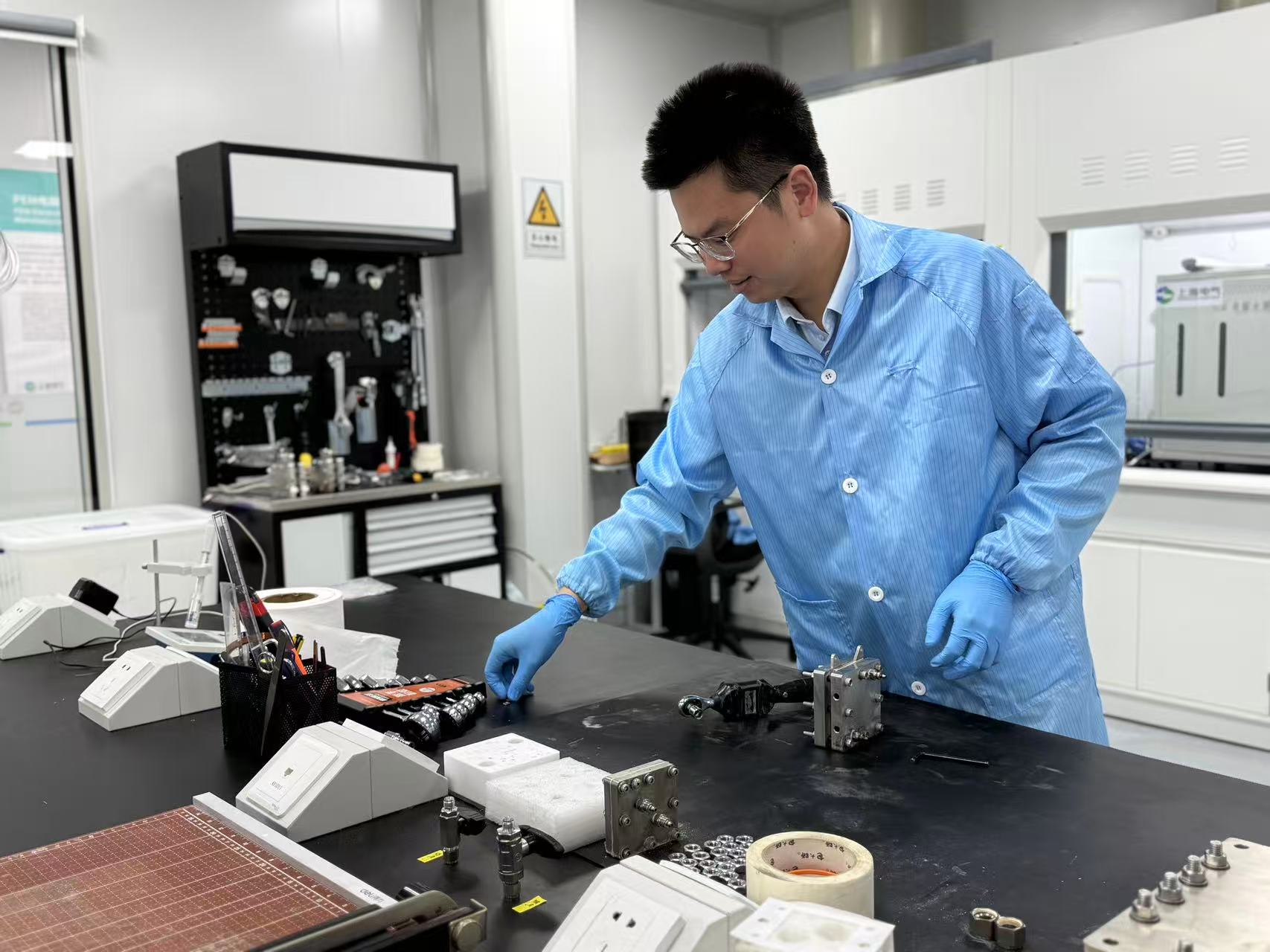

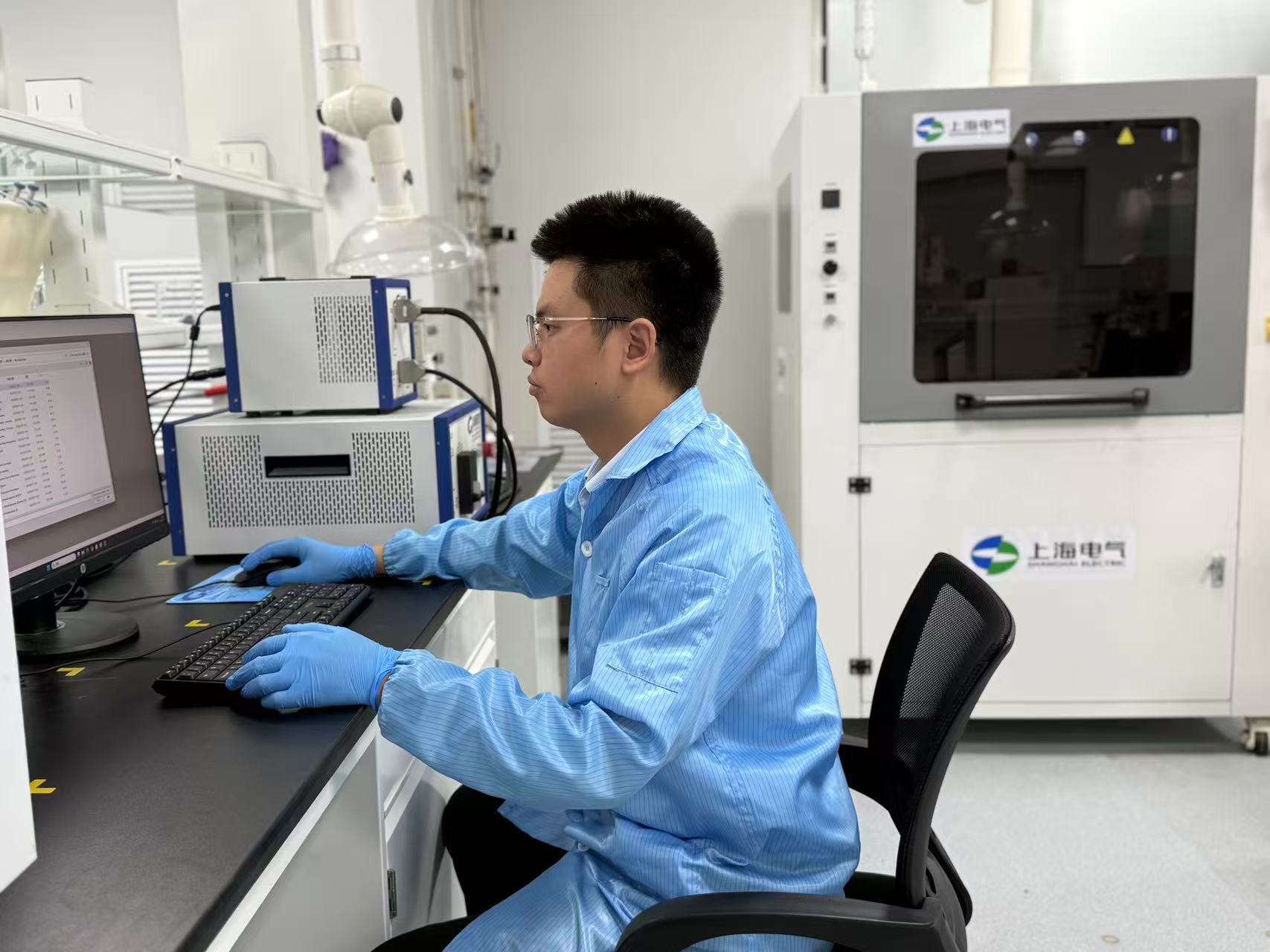

李晓于(化名)在工作中。采访对象提供

入职后的经历,集团对他的培养甚至超出了他最初的预期。在入职一年左右就参加了集团“星动力特训营”,次年又入选周期更长、更具深度的“青年英才库”项目。这些课程让他能从集团战略和行业互动的更高站位,反观自身的技术工作,李晓于形容:“就像以前看山是山,看水是水,现在可以看得更多一点。”

真正的淬炼来自项目实践。入职一年后,他便开始独立负责一个与母校的产学研合作项目。“在学校,我们只需要把一个小东西做到能发高水平论文;但在企业,做小的东西和做大的东西有天壤之别。”他意识到,产品放大过程中,需要考虑的不再是单一的材料问题,而是材料均匀放大、系统精准装配、后端测试验证等复杂的系统工程问题。他清醒地认识到从解决科学问题到解决工程问题思维转变的挑战,“如果有人带,能更快融入行业,走得更踏实。”

李晓于负责的阴离子交换膜(AEM)电解水制氢技术,是一条旨在兼顾成本与效率的潜在颠覆性路线。在攻坚克难中,他体会到了产业研发的独特挑战与乐趣。一次,团队面临电极材料在运行中脱落的技术难题。传统的思路是“如何让它不脱落”,但他们通过反复实验和思考,找到了一个“反直觉”的解决方案:主动在装配前通过特殊处理,让易脱落的部分先预脱落,反而实现了更高的性能和稳定性。“这其实就是思维打开的过程,也是创新的来源。”李晓于说。

以工培生的身份,既能站在行业发展的风口,又体会到研发的挑战和乐趣,这坚定了李晓于的职业选择。

解决卡脖子问题,感受到工程师的价值

“我在求职前也对前几届学长学姐毕业后的去向进行了调研,王力在同龄人中的发展算是比较好的。”上海医药的工培生张淑芬毕业于浙江大学,她口中的王力曾经是一个实验室的同门,如今是同事。

今年7月,王力结束了作为“精益制造工培生”为期3年的项目历练和轮岗实践,顺利晋升为上药信谊药厂的高级研究员,目前在进行中级工程师职称申报。

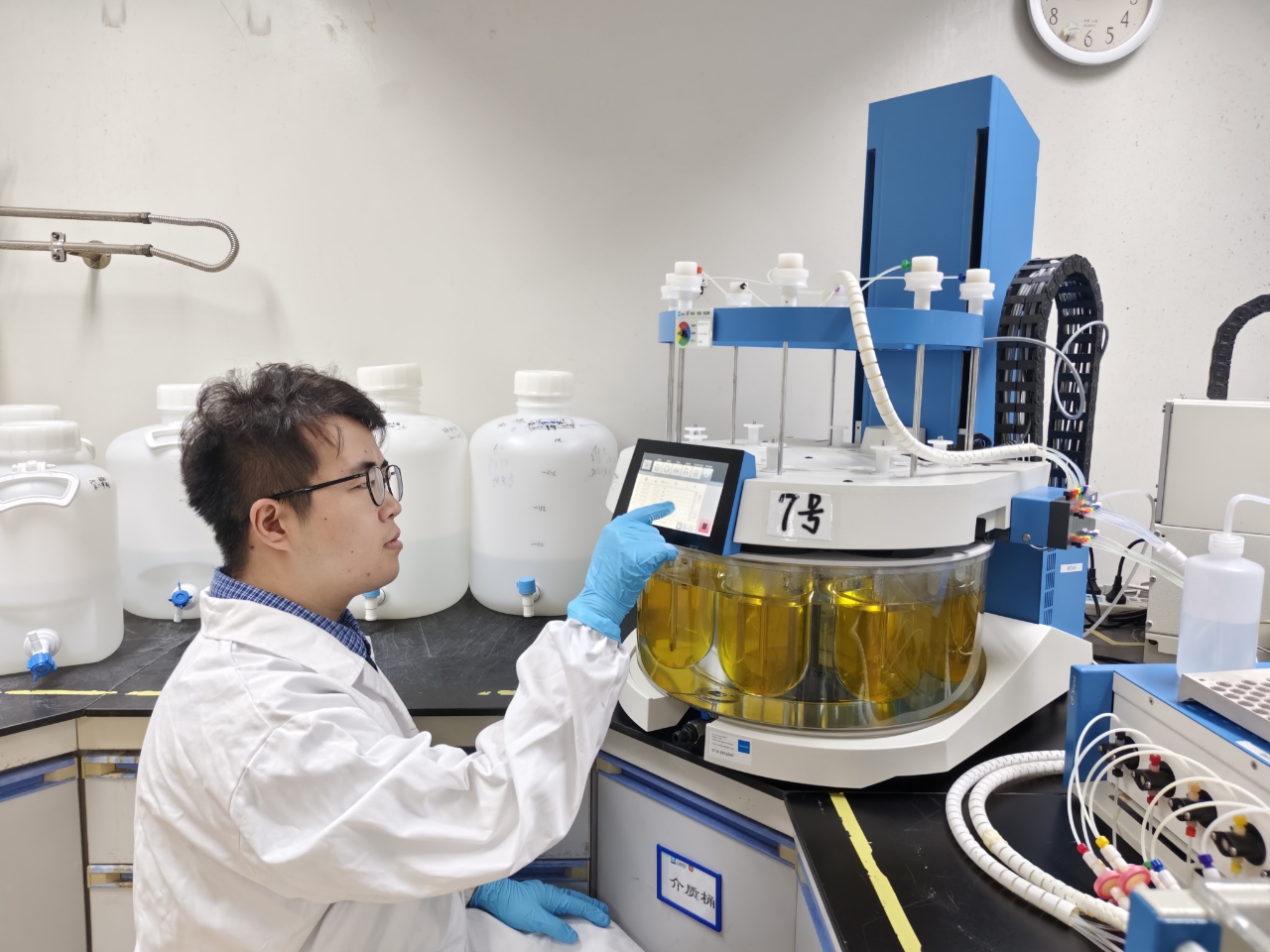

王力在进行药物溶出过程研究。采访对象提供

轮岗期间,他参与了多个药品研发项目,涵盖前期调研、制剂、质量、生产等环节。因为“工培生”的头衔,大家对他有着更高的期待。这对他而言是压力也是动力:“反过来说,如果做得好,能力也能被导师、同事看到。”

让王力印象最深刻的,还是轮岗初期第一次参与药物的小试研究。“当时遇到的一个技术难题,是药品的药液混合过程中产生了大量泡沫。气泡带动药物颗粒上浮,从而影响药液中药物的均匀分布。”为了攻克这个难关,他跟随团队逐步调整搅拌速度、真空度、温度以及加料方式等多个参数,最终基本消除了泡沫的产生。

这是他第一次参与并成功解决产品开发中的实际问题,也让他感觉到研发工程师的意义与价值——不只在实验室里埋头苦干,也能解决生产线上“卡脖子”的难题,推动一款药物走到患者身边。轮岗期间的经历让他决定继续在吸入制剂研发领域深耕。

勇挑重担,在实践中快速成长

入职建工集团总承包部的郭德意和五建集团的胡为捷,两位同为同济大学的硕士生。在对他们的采访中,既能感受到入围工培生的内心喜悦,更有他们被委以重任后肩扛的责任。

郭德意在进行交流发言。采访对象提供

在经过前期轮岗和学习后,郭德意被委派至一项目担任技术员,负责现场质量问题整改的推进、流转与关闭。传统管理手段耗时且繁琐,得益于工培生训练营中关于工程数字化与智能化的培训,他灵活应用DeepSeek等AI工具,构建工作流并进行人机交互,完成了质量问题整改的智能追踪与动态分析,显著减轻了管理人员的负担。“当这一想法真正落地并解决了工程难题时,我感受到了强烈的成就感与责任感。”

胡为捷同样入职不久便被委以重任,参与重大工程项目的建设。“公司安排我编制装配式施工员的考试题库。我的专业背景偏向岩土工程,对装配式建筑施工的知识储备并不充足,而任务要求是在短时间内独立完成1000多道题目的编写,质量和时间节点都有很高要求。”

胡为捷在工作中。采访对象提供

面对不熟悉的领域和紧迫的工作量,胡为捷迅速制定学习计划,系统研读装配式建筑的相关规范、标准图集和工艺规程,同时参考了大量以往的题库和培训资料。“那段时间我几乎每天都在学习和编写中度过,这次任务让我突破了专业局限,快速学习新领域知识的能力和抗压能力都得到了很大提升。”

郭德意和胡为捷都有同样的感受:入职前后,他对“工培生”的期望值发生了从“理想化”到“理性化”的深化。入职前,更看重这个头衔带来的光环和快速的晋升通道。入职后,实实在在地感受到工作带来的压力责任与成就的并存,以及能力的提升。

头图为上海电气工培生代表李晓于(化名)在工作中。采访对象提供