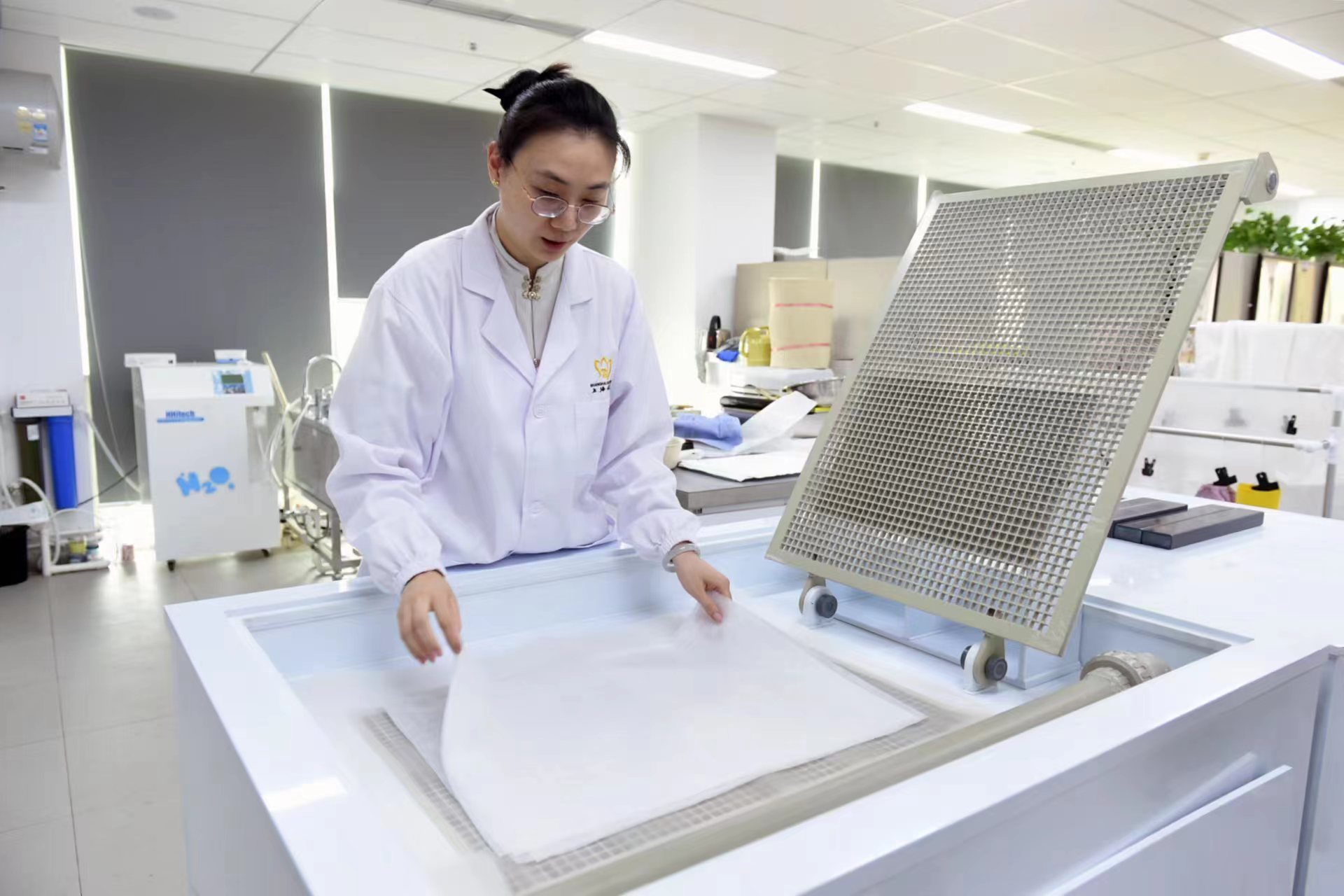

头图为孟烨正在给档案“上墙”。

修复一页档案,需要多少道工序?揭粘、去污、脱酸、配纸、刷浆、修补、加固、上墙、压平、裁切、装订等,足足20多道,每一道工序都决定了档案的能否“重获新生”。日前,记者走进上海档案馆,探访修复工作的台前幕后,揭秘“85后”档案修复师孟烨和她的匠心绝活。

孟烨展示了各类档案修复所需的工具。

刷浆糊也有大学问

在上海档案馆档案保护技术部修复室里,整齐排列着四张红漆修裱台,一张大的有3米多长,三张小的则是1.4米宽、2.7米长,让不同尺寸的档案都能“施展得开”。桌上整齐摆放着长尺、锥板、棕刷、排笔、毛笔、针锥、启子、刀子、剪子、镊子等各类工具,修复的仪式感满满。

孟烨告诉记者,目前针对一般档案破损的情况,依旧采用传统的手工修复技术,即以“托补”的方法来处理。

“托”指的是把档案全面刷匀浆糊,再用一张与档案材料和颜色相同的手工纸,刷实于档案背面,主要起加固档案纸张的作用。“补”指的是对档案上的残破部位,用与原纸相同的纸张进行补齐。

由于托补不可避免会增加档案的厚度,所以在托纸的选择上,要比档案纸薄一点。修复完的档案,从实际效果来看,不仅看不出任何修补痕迹,纸张也保持了原有的轻薄性。

棕刷的使用也有许多的技巧。

“其实原理很简单,用浆糊把两张纸刷合在一起,但效果好不好,全凭手上功夫。”孟烨一边说着,一边向记者展示“托补”的工艺。她先是把作为档案的一张纸铺在台面上,喷些水使之湿润,展平档案,用镊子小心翼翼地夹去上面的杂质。随后用排笔蘸上少许稀释后的浆糊,均匀刷在档案上,并用毛巾擦去档案四周多余的浆糊。

“浆糊要调得比水稠一点,太稀了没黏性,太厚了纸会起皱。”上完浆糊,孟烨把托纸卷成筒状,左手拿托纸,右手拿棕刷,自上而下、由里向外,快速有力地刷平,直到纸张间的气泡全部被“赶出去”为止。

完成加固后便是上墙晾干,孟烨右手拿着棕刷紧靠档案,两手提住档案的两角,把它贴在木墙上,再用棕刷将托纸四周用力压实。

待档案干透后,孟烨又用竹启子插入档案右侧空隙处,先向下然后向左、向上移动竹启,先揭开档案的右半部,然后拿住档案上半部和左下部,拉起档案使之与木墙成45度角,用力向外拉,一口气全部揭下。整个过程既要胆大心细,又要谨慎小心。

记者拿起棕刷也进行了一番体验,但才刷了十几个来回,手指就酸胀难忍,气泡还没刷完,纸张就被刷得起毛了。孟烨笑着指点说,“棕刷要靠着虎口,这样才好发力,不能光用手指和手腕,而是要靠整个手臂的力量。棕刷不能太过倾倒,要保持直立,这样刷才不容易刷出纸毛。”

如今,随着科学技术的不断进步,档案修复也引进了许多“高科技”,“纸浆补洞机”便是其中之一。据孟烨介绍,该机器可以在档案的破洞和破损边缘产生新的纸面,简单来说就是“缺哪补哪”。不仅修补效果好,纸浆补洞机的效率也很高,尤其当遇到一些虫蛀破损严重、蛀洞特别多的档案,传统手工修复一天一人只能修复五件左右,使用纸浆补洞机一天能修复十几件。

孟烨在用纸浆补洞机修复档案。

最难莫过于“档案砖”

在档案修复师眼里,最棘手的莫过于处理“档案砖”。由于生成年代相对久远、原保管条件不佳等因素,档案发生霉变,出现絮化、虫蛀、老化等问题,有的甚至粘连在一起,就像一块砖头一样。“这是一场指尖与时间的赛跑,若这些档案砖再存放久一点,就无法修复了。”孟烨说。

“档案砖”一般要历经揭挑、去酸、托裱、修补、加固、裁切等二十多道复杂的手工修复工序才能完成修复。其中,揭挑是最考验技术的地方,酥脆的纸张稍加不慎就会碎掉。分离好的单页纸张上面可能会有些霉斑、油斑、蜡斑、铁锈、虫卵和幼虫的尸体等,首先要先经过清理、清洗、去酸等工序,把档案单页处理干净,然后才是加固。

“每一页档案修复的背后,都是数十次的谨慎尝试。每一次指尖的挥动,都是对修复人员职业素养和技术水平的考验。”孟烨向记者介绍,对档案纸张喷水时要十分小心,拼接档案碎片也要对档案仔细斟酌,确保碎片位置正确无误。有的地方也会用一些针对性药物去除污渍,这些方法都需要专业人员反复试验,确定药剂浓度比例、时间长短等。

孟烨用排笔给纸张上浆糊。

孟烨回忆起与“档案砖”的第一次交锋。“有的纸砖页面比较完整,表层湿润后,浆糊化开,就可以一层层揭开。我碰上的那本‘档案砖’页面都碎裂了,就不能用湿揭的方法,只能干揭。”当时,孟烨用很薄很小的竹启子,极慢地戳进碎纸页中,放平,一点点挑开,到能伸进个指甲盖大小,启子头稍稍抬起,把纸张拉开一点,继续往前移,将碎裂且粘连的页面一层层挑开。整个过程极考验耐心,动作要稳而慢,一快,稍有偏差,就可能把纸弄碎。“即便这样,也会遇到怎么挑也挑不开的情况,真的很绝望。”

绝望的时候怎么办?“只能静一静,休息一下,等到心情恢复之后再继续。”孟烨始终记得师父的告诫,心态不好、心急时宁愿停手,或者干脆休息一下,等心情平复后再做,修档案,急是急不来的。

这些年,弹古琴、穿汉服、逛博物馆,成了孟烨最大的兴趣爱好,业余生活恬淡而安静,这也在无形之中让她更能“坐得住、静得下”。

整日与破旧的纸张打交道,呼吸着灰尘,接触着霉菌,这份在旁人眼里无聊至极的工作,却让孟烨为之着迷。在她看来,修复的乐趣就藏在这些见所未见的“档案砖”里,粉成碎片的“精装本”里,被各种蠹虫啃出的破洞、会腐蚀纸张的墨水里……通过绞尽脑汁的尝试,全身心的思索,无止尽的探讨,让技术不断跃升。