不到一个月的时间里,在郑州和吉林,先后发生企业用所谓消费券和购物卡抵扣员工应得的工资。两件事情发生后都跃上热搜,有涉事员工吐槽,“我挣的是消费券不是工资吗?”。对此,相关劳动法专家明确表示,《劳动法》第50条规定:工资应当以货币形式发给劳动者本人。任何不以现金形式发放工资的行为都是违法的。

企业玩法“花样百出”

自印消费券、私发购物卡

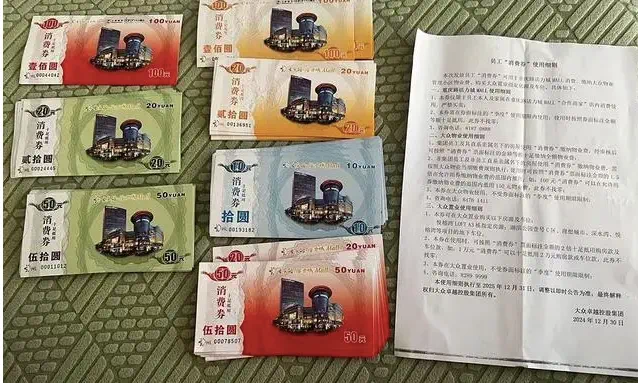

1月6日,#吉林一公司发消费券代替工资#冲上微博热搜,截至记者发稿时,该话题阅读量4474.8万,讨论量达3846条。事件的起因是吉林某公司的员工发帖称,“我3个月没开资,开的工资就是这些,这就是我累死累活的结果,不是现金人民币而是消费券。”在网友晒出的“消费券”中可以看到,彩印的消费券面值有5元、10元、20元、50元和100元,还有编印号码,印有公司名字的字样。

据悉,涉事企业2024年12月30日印发的一份《员工“消费券”使用细则》显示,本次发放员工“消费券”可用于某商场的消费,缴纳大众物业管理小区物业费,购买指定房源及车位,并有具体使用的详细细则和咨询电话。相关工作人员表示:“券是十足抵用,但是不找零,有使用日期,只能在指定商场使用。”

无独有偶,就在一个月前,郑州一位网友也爆料称,其工资被折算成了指定商场消费的购物卡,且使用时有诸多限制,“有人拿到了金额高达几十万元的购物卡。但可能会限制每月只能1号当天购物,一次还不能超过指定金额。”此前,更有一名求职者称自己在面试江苏一家高科技公司时,被告知工资不是以现金形式发放,而是用积分代替,“每日授予100积分,每3000积分折算为一个整月的工资。”

发放工资不能“耍花招”

各类抵扣行为皆违法

短短一个月不到的时间,便有两起类似事件登上热搜,可见部分企业在年关将至之时动起了歪脑筋。员工工作,企业支付应得的工资是天经地义的事,但从消费券到购物卡再到离谱的积分兑换,企业为何要选择这样的做法?

有专家表示,一方面可能是企业经营问题,尤其是时近年关,有些营收款项不能及时结算,有些企业经营不善,年终盘点压力大,可能就会在员工的工资上动心眼。另一方面,以购物卡等形式“折换”员工工资,该企业和商场之间是否存在某种利益关联?这也是需要追问、值得深究的问题。

近年来,随着治理力度的加大,企业欠薪的情况大大减少,但以非货币方式发放工资的情况却有沉渣泛起之势。从欠条到积分兑换,再到购物卡兑换,形式上虽有种种变化,但目标只有—个,就是不想、不能痛痛快快地把工资发到员工手中。其实相关法律法规早已经对工资发放有着明确的规定。《中华人民共和国劳动法》第50条规定:工资应当以货币形式发给劳动者本人。《工资支付暂行规定》第5条规定:工资不得以实物及有价证券替代货币支付。可见对于企业来说,任何不以现金形式发放工资的行为都是违法的。

对于此类事件,记者也向监察等部门问询,得到了回复:上海暂未接到相关案例,一旦发生将会第一时间跟进,责令整改。截至记者发稿前,#吉林一公司发消费券代替工资#这一事件也有了最新进展,长春市经开区人社局劳动监察科已经介入该事件,经开区管委会领导带领相关部门已约谈该企业的主要负责人,劳动监察部门已派执法人员到场进行调查,如查实将第一时间责令公司改正违法行为。