《巨物之城》的舞台上,六个机器人角色各有分工。

双足机器人T-758迈着略显谨慎的步子穿过舞台,它的每一步都经过上千次训练,才能在光滑的地板上保持平衡;“堂吉诃德”靠着麦克纳姆轮灵活平移,机械臂时而挥起时而垂下,模仿着人类的慷慨激昂;最受关注的“岚”站在灯光下,脸上的14个电机驱动着嘴唇开合,配合电子合成音唱起主题曲,屏幕上同步投射出它“眼中”看到的观众影像——那是藏在它眼眶里的摄像头实时传回的画面。

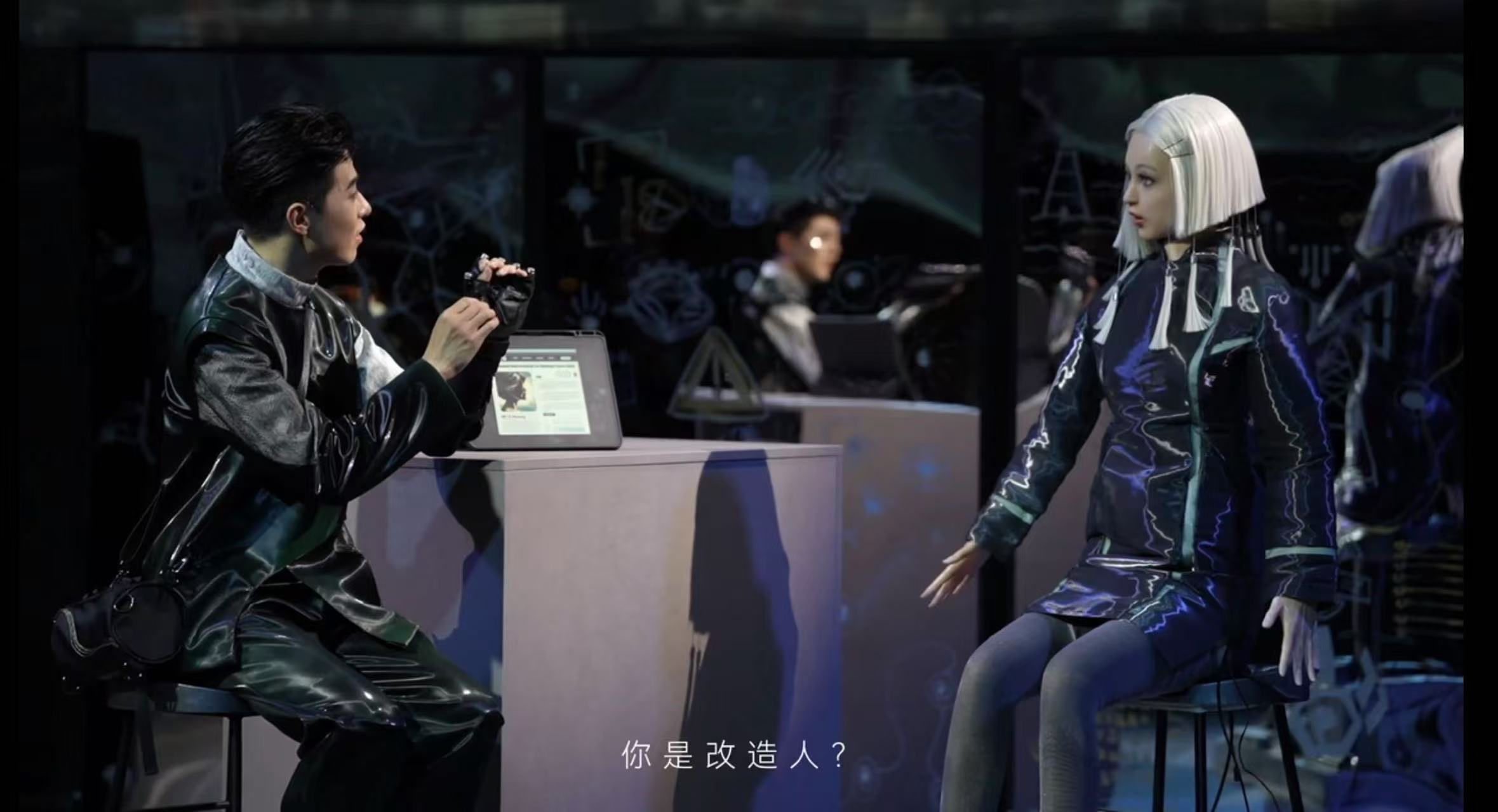

图为《巨物之城》剧照,主角“岚”正在与人类演员“对戏”,受访者供图

李清都回忆首演现场,观众第一次在剧场里见到这些“演员”时,反应很微妙。有人盯着“岚”的脸看了许久,散场后在小红书上写:“它皱眉的时候,金属关节发出的轻微声响,居然比人类的叹息更让人揪心。”也有小朋友在演出结束后不肯走,拿着画笔给“堂吉诃德”画像,后来还寄来了一封信,画里的机器人举着剑,旁边歪歪扭扭写着:“我知道它不是真的人,但它在帮阿泰找妈妈呀。”

在采访中,记者感受到,首部机器人戏剧的演出时长固定在70分钟,但这些特殊的“演员”的登台之路却藏着不少意外。“有一次,T-758在转身时突然顿住,接着猛地向前扑倒,金属脑袋’哐当‘一声磕在舞台上,台下观众都愣了,”李清都笑着描述当时的情景,“幸亏当时台上的人类演员专业素养到位,顺势蹲下身,抱着机器人的头继续念台词:‘你是不是累了?我们歇会儿。’”

他说,技术人员当时在后台都捏着汗,却听见观众席传来掌声,不过后来他才明白,“这种不完美,反而让大家觉得机器人像个真实的伙伴。”

这个戏的诞生,始于上海理工大学与上海戏剧学院的一次合作。2021年底,两校聊起 “科技与艺术融合”,李清都带着团队的机器人去上戏交流,导演、上海戏剧学院数字媒体艺术专业教研室主任戴炜和编剧们围着机器人转了一下午:“这个双足的能走台阶吗?那个表情机器人能哭吗?” 他们发现,机器人的每一个动作、每一种“表情”都受限于技术,剧本只能跟着机器人的能力一点点改。

卓益得部分机器人产品,劳动报记者陈宁摄

最初在实验室排练时,麻烦接踵而至。“岚”的表情常常 “断片”,前一秒还是惊讶,下一秒突然黑屏,再亮起时已经换成了平静;“堂吉诃德”的机械臂偶尔会“走神”,该举杯时却垂在身侧。后来才发现,是观众手机信号干扰了机器人的通信。最头疼的是双足机器人,有次排练时,它因为手部动作太大失去平衡,重重摔在地上,一条腿的关节当场错位。

团队里的工程师和艺术生常常有理念偏差。戴炜想让“岚”在唱到“光与影”时流泪,工程师们急得摇头:“它的眼眶里装着摄像头,哪有地方装泪腺?”最后妥协的方案是:“岚”低头时,舞台顶部的追光在它脸上投下一道阴影,像极了泪痕。李清都记得,有次调试到凌晨三点,戴炜突然说:“你们看,它现在歪头的样子,像不像不懂事的小孩?”那一刻,技术参数和艺术表达好像突然找到了共鸣。

2022年底的首次演出是小范围的,邀请了业内的朋友来看。结束后,有位老戏剧人说:“这些机器人不会‘演’,但它们的每一个动作都是真的。这种‘真’,是人类演员演不出来的。” 这句话让团队松了口气,后来他们根据反馈一点点打磨,从1.0版迭代到1.6版,甚至换掉了最初的蛇形机器人“小尾巴”。“因为搬到大舞台后,观众根本看不清它在地上游动的样子,”换成六足机器人“爪爪”后,灵活的六肢反而成了亮点。

李清都说:“以前总觉得要让机器人像人,现在发现,在人文艺术的舞台,不如就让它们做‘机器人’,带着金属的冷,却藏着科技的暖,这种矛盾本身就很有戏。”

今年7月,《巨物之城》首轮公演正式收官,但机器人戏剧的探索还在继续迭代,最新消息是,它的“同门师弟”学霸01已经登场。李清都向记者透露,这个被上海戏剧学院授予博士入学通知的双足机器人,正跟着老师学习表演。据介绍,它比主角“岚”更灵活,能模仿人类的步态,脸上的仿生皮肤能做出更细腻的表情。

也是这样一个剧目的三年尝试,让卓益得团队对机器人与艺术的融合有了更多想法。李清都告诉记者,他们想让机器人去博物馆“扮演” 历史人物,用大模型储存海量史料,既能给游客讲解,又能演绎历史场景;也想让机器人走进文旅景区,重复表演那些人类演员觉得枯燥的片段。比如让机器人在广富林遗址每天演十场,“它不会累,也不会抱怨”。

至于这些机器人什么时候能走进普通人家,李清都觉得还需要时间。现在的双足机器人成本在十万元左右,更适合商业场景,但他脑海里有过这样的画面:未来养老院里老人握着“岚”的手说:“很高兴有你陪我。”他说,这些场景畅想让团队更坚定了方向:“先让它们在舞台上学会表达情感,将来才能真的懂人的心思。”

《巨物之城》里有句AI写的歌词:“光照亮了你的脸庞,影却遮住了我的双眼”。或许利用戏剧将人机共生时代的情景放到观众面前,就是对已经到来的人工智能时代的一种回应。

头图为工程师正在对主角“岚”测试,劳动报记者陈宁摄